Patentes universitarias Investigadoras de la FM logran comercializar una prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos contra T. cruzi en suero o plasma

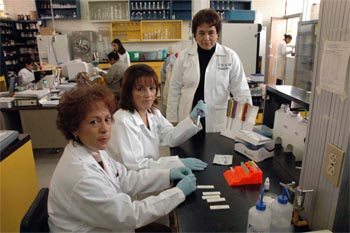

Después de casi ocho años de trabajo, el grupo de investigación de la doctora Paz María Salazar Schettino y las maestras Margarita Cabrera Bravo y Martha Bucio Torres, del Laboratorio de Biología de Parásitos de la Facultad de Medicina, a través del Laboratorio Silanes lanzaron al mercado, el pasado mes de abril, el kit “Chagas-Instantest”, una prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en suero o plasma.

Chagas-Instantest es una prueba de diagnóstico rápido basada en el principio de inmunocromato-grafía de flujo lateral, que se recomienda como una prueba de tamizaje auxiliar para la detección cualitativa de anticuerpos presentes en la enfermedad de Chagas. Aplica la tecnología de inmuno-ensayo en fase sólida y se revela utilizando oro coloidal. En este sistema, los anticuerpos anti-T. cruzi (presentes en el suero o plasma) se unen con el conjugado a oro coloidal y forman un complejo anticuerpo-conjugado, el cual migra por capilaridad hasta ser retenido en la zona de antígenos específicos que se encuentran inmóviles en la fase sólida, lo que da lugar a la formación de una línea de color púrpura de intensidad variable. Las ventajas de este sistema son que da un diagnóstico rápido, fácil de realizar y no requiere instrumentación adicional; se obtienen resultados en 30 minutos, y la presentación comercial contiene lo necesario para realizar la prueba. El grupo de investigadoras realizó extracciones antigénicas para su empleo en el serodiagnóstico con las técnicas de Hemaglutinación, ELISA e Inmunofluorescencia en el proyecto: “Importancia de la enfermedad de Chagas en el estado de Veracruz”, que ha servido como modelo metodológico para el control y vigilancia epidemiológica de esta enfermedad en otros estados del país, y que lleva a cabo estudios epidemiológicos, taxonómicos, citogenéticos y ensayos de control de diversos transmisores de T. cruzi en México. También continua con investigaciones sobre los antígenos parasitarios con fines diagnósticos, estandarización y evaluación de la calidad de las pruebas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud en humanos, los cuales a su vez son sistemáticamente evaluados por centros de referencia de esta organización. La prevalencia total de la infección por T. cruzi en América se estima en 16 a 18 millones de casos, con 100 millones de individuos en riesgo de infección. De acuerdo con el Banco Mundial, figura entre las parasitosis más importantes en América, además de paludismo, esquistosomiasis y leishmaniasis, entre otras. Geográficamente está confinada en América y se extiende desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Chile y Argentina. En México es incierta la magnitud de la enfermedad de Chagas; sin embargo, son constantes los reportes que señalan la existencia del agente etiológico en el humano, reservorios naturales y transmisor. Las condiciones sociales tienen gran importancia en este padecimiento, el cual afecta principalmente a las clases más desprotegidas. Sobre el tema y para dar a conocer el producto, el doctor Ernesto Trens, jefe de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Coordinación de Investigación de la Facultad, comentó que después de 1998 la Facultad ha venido trabajando diversos proyectos dentro de los programas de la UNAM para el fortalecimiento de la vinculación de la investigación universitaria con el sector productivo; en este caso con los Laboratorios Silanes. La importancia respecto al antígeno desarrollado por el Laboratorio de Biología de Parásitos de la Facultad es que no cruza con Leshmania —otro parásito similar a T. cruzi. Comentó que se trabajó una patente y ésa fue un proceso para extraer el antígeno. “Durante estos primeros años se ha trabajando para poder llevar este antígeno a lo que ellos llaman ‘prueba de diagnóstico rápido’, ‘flujo lateral’ o ‘química seca’. El reactivo está pegado a un colchón y al agregar una solución se obtiene el resultado; con ello se hizo una segunda patente, la cual, a diferencia de la primera, ya no es la extracción sino una mezcla de tres antígenos que se utilizan para detectar los anticuerpos en el paciente y es lo que se está comercializando.” Comentó que la relación con Silanes va más allá, pues se está desarrollando una segunda prueba, no de tamizaje, sino confirmatoria (ELISA), y que trabaja este mismo grupo de investigación. Se cuenta con un tercer proyecto en donde por falta de infraestructura del mismo laboratorio la Facultad proporciona el antígeno para fijar la prueba, es decir, que éste se está produciendo en el laboratorio de Biología de Parásitos por la doctora Salazar y las maestras Bucio y Cabrera. — ¿Quiénes son

los compradores? — ¿Quiénes son

los beneficiarios? El doctor Trens también mencionó que parte de las ganancias de la venta de este kit son para la Facultad y los gastos que causa la producción del antígeno son absorbidos por el Laboratorio. En entrevista para la Gaceta, la doctora Paz María Salazar Schettino, jefa del Laboratorio Biología de Parásitos del Departamento de Microbiología y Parasitología, explicó que la idea de desarrollar este antígeno surgió cuando se dio cuenta de que en México no existían antígenos para diagnosticar la enfermedad. Mencionó que anteriormente se habían desarrollado ya algunos, y a partir de la tesis de maestría de Martha Bucio, se utilizaron tres aislados del parásito de procedencia nacional, con lo cual es bien sabido que se mejora la reactividad al realizar estudios de diagnóstico con antígenos regionales y fue en ese momento cuando empezaron a trabajar con el doctor Trens, quien tenía antecedentes de la producción de un antígeno anterior, pero que cruzaba con Leishmania, y este nuevo no. Explicó que la enfermedad de Chagas, o Tripanosomiasis americana, es una infección ocasionada por el parásito flagelado Trypanosoma cruzi, que utiliza como vector a insectos hematófagos —triatominos—, conocido comúnmente como “chinche besucona”. “En forma natural la infección en humanos se lleva a cabo cuando el insecto infectado con T. cruzi se alimenta de sangre y defeca sobre la piel, depositando en las heces, las formas infectivas del parásito (tripomastigotes metacíclicos), los que pueden ser llevados hacia la conjuntiva o bien introducidos en la circulación a través de heridas en la piel. La infección en humanos, también puede llevarse a cabo por transfusión sanguínea. En el torrente sanguíneo, el parásito invade las células de diversos órganos, principalmente músculo cardiaco y otras vísceras huecas, lo cual ocasiona daño grave en diversos órganos como corazón, esófago y colon.”

Margarita Cabrera Bravo, maestra en ciencias, profesora e investigadora de la Facultad, comentó que México tiene el mayor número de especies transmisoras con siete géneros: Belminus, Dipetalo-gaster, Eratyrus, Panstrongylus, Paratriatoma, Rhodnius y Triatoma; éste último con 24 especies. En la naturaleza, el parásito se mantiene principalmente en un ciclo de vida selvático que involucra a especies de triatominos y mamíferos silvestres, como zarigüeyas, mapaches, ratas y ratones. La colonización de casas se encuentra frecuentemente ligada a las condiciones rurales, y su ubicación en sitios silvestres contribuye a la transmisión de la enfermedad. Martha Bucio Torres, maestra en ciencias, profesora e investigadora, agregó que otros mecanismos de transmisión, además de la transfusión de sangre o de los componentes sanguíneos, transplantes de órganos y tejidos, de la madre al producto por vía transplacentaria, durante el parto e ingesta de leche materna (Chagas connatal), accidentes de laboratorio e ingestión de los triatóminos infectados, entre otros menos frecuentes. Afirmó que la sintomatología es tan variada como las lesiones que produce, el padecimiento presenta la fase aguda en la que los síntomas corresponden principalmente a lesiones producidas por la entrada del parásito al organismo, la fase indeterminada cursa asintomática y la crónica que puede aparecer hasta después de 10 a 20 años de la infección, con síntomas y signos producidos por las lesiones de los órganos afectados. El diagnóstico depende de la fase de la enfermedad; por esta razón los métodos utilizados son parasitológicos e inmunológicos. Sobre el tratamiento, comentó que sólo existen antiparasitarios para la fase aguda del padecimiento, por lo que los individuos que cursan la fase crónica son manejados con terapias sintomáticas, quirúrgicos para las megavísceras, marcapasos e incluso transplantes de corazón para casos de miocardiopatías. Por su parte, Cabrera explicó que el diagnóstico de la enfermedad de Chagas se realiza dependiendo de las fases clínicas del padecimiento, que son tres. En la fase aguda se pretende identificar la presencia de formas parasitarias en circulación y en las fases indeterminada y crónica es más difícil identificar la presencia de parásitos circulantes en sangre, por lo que la detección de anticuerpos se realiza en forma clásica utilizando principalmente tres metodologías: inmunofluorescencia indirecta (IFI), ensayos inmunoenzimáticos (ELISA) y hemaglutinación indirecta (HAI). La OMS ha establecido que para confirmar el diagnóstico de esta enfermedad es indispensable demostrar positividad en dos pruebas serológicas diferentes, por lo que un resultado positivo en una sola prueba serológica no es criterio suficiente para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, de ahí que la doctora Salazar y las maestras Bucio y Cabrera continúen trabajando en el desarrollo y mejoramiento de procedimientos y metodologías diagnósticas, como ha sido con la técnica de ELISA. Sobre Leishmania dijo que es un parásito que filogenéticamente es muy cercano a Trypanosoma cruzi y produce una enfermedad que se llama Leishmaniasis: “En nuestro país tenemos diferentes sitios donde existen las dos enfermedades, es decir, que comparten zonas geográficas por lo que se puede dar cruce inmunológico. A diferencia de la enfermedad de Chagas, la Leishmaniasis produce un padecimiento que en nuestro país afecta principalmente la piel y la variedad visceral que afecta el hígado y el bazo, de ahí que la ventaja de nuestros antígenos, es que no presentan cruce inmunológico con Leishmania.” Finalmente, Bucio Torres comentó que, en términos generales, que el antígeno funciona para todas las cepas de T. cruzi, porque, de hecho, han intercambiado muestras de sueros con centros de referencia de Argentina y Brasil se ha encontrado que hay buena reactividad, pero el resultado mejora cuando se aplica en la misma región. Mencionó que la razón por la cual han trabajado en esta técnica de diagnóstico rápido es porque estos reactivos son excesivamente caros para ser importados y no podría pensarse en utilizarlos en los laboratorios o bancos de sangre de todo el país. Sobre las ventajas del Chagas-Instantest, la maestra Cabrera mencionó que es sumamente útil para campo porque no requiere refrigeración y su transporte es fácil: “Nosotros estamos proponiendo que se trabaje en un banco de sangre para ver cómo se modifica la labor diaria de un lugar donde se trabaja con numerosas muestras por día y que se requiere de un diagnóstico rápido. Consideramos que su utilización es importante, no sólo por el costo del reactivo, sino que al hablar de tiempo/hora/hombre de un laboratorio, en bancos de sangre los costos se elevan, ya que su personal es especializado y en este sentido nuestro procedimiento impacta porque no implicaría ampliar la infraestructura del laboratorio ni contratar o capacitar al personal. Esto es importante porque la segunda forma de transmisión es a través de la sangre, entonces un banco de sangre con este procedimiento abarata costos”, concluyó.

|

|||||||||||