1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

Desde siempre los estudios biológicos se han centrado

en conocer las condiciones en que pueden desarrollarse los seres

vivos, y como ejemplos sencillos los siguientes: estudios de las

temperaturas, las concentraciones de oxígeno, las presiones

atmosféricas, los nutrientes, etc. de su habitat adecuado;

y desde el punto de vista de su homeostasis interna, se ha mostrado

la importancia del equilibrio hidroeléctrico y ácido-básico

de sus estructuras celulares, conociéndose que para el

buen funcionamiento de las mismas, y sobre todo en los humanos

se considera indispensable la presencia de un pH adecuado y casi

neutro, situación que obedece a pautas universales ya establecidas,

en donde se toleran desviaciones mínimas corregibles por

mecanismos internos o por ayudas externas. Pero también

se acepta que las nociones básicas del conocimiento biológico

y por supuesto con evidencias científicas, dichas nociones

pueden ser sacudidas y obligadas a modificar lo establecido, y

estar preparadas para aceptar que pueden aparecer nuevos horizontes,

que ya existían, pero no identificados en relación

a condiciones extremas, en donde la presencia de seres vivos no

fuera posible, pero que sí existen. Sin duda se aceptó

siempre que la vida celular del organismo humano implica la necesidad

de un pH alrededor de 7, interno y externo, por lo que por extensión

y deducciones lógicas, se aceptó que por la acidez

de la secreción gástrica con pH de 1.5, el medio

era necesariamente destructor de microorganismos y casi se le

consideró como un medio estéril

y sólo modificable por circunstancias patológicas,

que abatieran la acidez como en las gastritis crónicas

y con atrofias de la mucosa, en donde un ambiente menos ácido,

si permite o facilita la presencia de bacterias e incluso hongos

( 1 ).

Pero se presentó un hecho histórico, un descubrimiento

científico que cimbró el ambiente científico

de la medicina, de la bacteriología y sobre todo de la

gastroenterología y de otras ciencias, y que fue la demostración

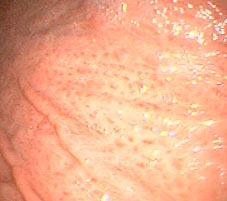

indiscutible de que en el estómago y sobre la mucosa gástrica,

viven bacterias que colonizan y lesionan

al epitelio y afectan a toda la economía. El aporte científico,

indiscutible, contundente de la presencia de cepas bacterianas

en la mucosa gástrica, preparadas para tolerar condiciones

extremas de pH de 2 o menos, colonizar y llenar por lo menos dos

de tres posibilidades en las relaciones de un hospedero (cuerpo

humano y su estómago) y de un huésped (bacteria),

comensalismo, parasitismo o simbiosis, lo dieron los investigadores

australianos Barry Marshall patólogo-biólogo y Robin

Warren gastroenterólogo-clínico, en 1982 que identificaron

y cultivaron una bacteria, gram negativa, microaerofílica,

de forma espiral y cuya colonización y desarrollo en la

mucosa gástrica, representa un factor etiopatogénico

indiscutible para ocasionar dispepsias , gastritis, úlceras

duodenales y gástricas, procesos linfoproliferativos parecidos

a los linfomas e incluso ser un factor facilitador de adenocarcinoma

( 2, 3 ). A esta comunicación científica se le reconoce

como uno de los fenómenos extraordinarios de las investigaciones

biomédicas modernas y que su bacteria la de Marshall y

de Warren, ocupara un papel protagónico en el interés

progresivo de investigadores de todo el mundo, en diversos campos:

clínico, bacteriológico, de anatomía patológica,

epidemiológico, farmacológico, inmunológico,

genético, etc. como lo demuestra el hecho de que basta

solicitar en un servidor de internet información sobre

las palabras Helicobacter pylori, para que la repuesta inmediata

sea de miles de publicaciones en los últimos 25 años,

e incluso de que la bacteria tenga el privilegio de una publicación

propia y exclusiva ( 4 ).

El descubrimiento mencionado, dado a conocer no en revistas

científicas australianas ( la sociedad de gastroenterología

de Australia no aceptó el informe prelimina en forma de

carta ) sino por la revista LANCET, en donde su cuerpo editorial

se interesa por el hecho fundamental y con base científica,

de que por primera vez se tuvieran las evidencias de que las gastritis

y las úlceras pépticas, pudieran tener una etiología

infecciosa y por supuesto recibir tratamiento con antibióticos.

Esta posibilidad al principio no fue aceptada fácilmente

ya que desde el principio del siglo XIX, se asoció a la

enfermedad ulcerosa péptica gastroduodenal, a factores

etiopatogénicos directos o primarios como el ácido

gástrico en pacientes hipersecretores (dogma: no ácido

no úlcera ) y al estrés vinculado a una vida angustiante

dando forma a teorías psicosomáticas y a factores

secundarios como el alcohol, tabaquismo, medicamentos, alimentos

irritantes, el café, e incluso se habló por años

de personalidad y predisposición familiar ulcerogénica,

pero hasta antes de 1982, no se pensó en una etiología

bacteriana ( 5, 6 ).

Pero los investigadores australianos, no sólo dieron un

papel protagónico a la bacteria Helicobacter pylori, sino

que también nuevamente se lo dieron a la mucosa gástrica

en relación a sus funciones secretoras, hormonales y nerviosas

con la producción del ácido clorhídrico en

situaciones normales, de hipersecreción y las formas de

disminuirlo. Las investigaciones llevaron a sus autores a tres

premios Nobel, uno a principios del siglo XX en 1904 año

en que el galardonado fue I. P. Pavlov, por sus investigaciones

en relación a la estimulación neuro-refleja de la

secreción del ácido gástrico. El segundo

premio fue para el investigador J. W. Black, que siguiendo los

conceptos de L. Popielski de que la histamina estaba involucrada

en la estimulación de la secreción del ácido

gástrico, tuvo el mérito de identificar los receptores

H2 de antagonistas de histamina; el descubrimiento de los antagonistas

de los receptores H2, y su utilidad en el control de la secreción

gástrica y de la cicatrización de las úlceras

pépticas, fue considerado un avance científico sensacional.

Después el importante descubrimiento de los más

poderosos inhibidores de la bomba de protones de las células

parietales gástricas ( IBP ) y de alta efectividad en la

aceleración de la cicatrización de las úlceras

pépticas, no fue motivo de de merecer un premio Nobel,

por lo que el tercer premio y adjudicado en el año de 2005,

fue para Marshall y Warren en fisiología y medicina por

sus descubrimientos y aportaciones sobre Helicobacter pylori,

y su relación causal en patologías gastroduodenales

( 7 ).

Actualmente se conoce que el Helicobacter pylori es el responsable

de la infección bacteriana crónica mas común

en el mundo, estimándose que la prevalencia está

por arriba del 50 %, y aún cuando este microorganismo esta

presente en gran parte de la población mundial, no se le

ha podido considerar como un microbiota habitual, por el hecho

de que su presencia siempre produce una respuesta inflamatoria

en grado variable de los infectados, lo que representa un verdadero

problema de salud, que es diferente para países desarrollados

con prevalencias que varían en cifras de 5 al 10 %, en

comparación con las reportadas en países en desarrollo

con cifras que alcanzan hasta el 90 %, como es el caso de los

países de Africa y de latinoamérica, includo México

( 8 ). En relación a estas diferencias los factores que

más se mencionan son: el nivel socioeconómico y

el de salud ambiental ( 9 ).

Por lo mencionado esta revisión, pretende como objetivo,

el que represente un documento de información, fácil

de leer, dirigido a estudantes de medicina y que sea una ayuda

para el ejercicio profesional de los médicos generales

y de primer contacto, con la intención de que se interesen

en el tema de la infección crónica por Helicobacter

pylori, como un problema de salud nacional, que se justifica por

la alta prevalencia, que supera la cifra de 70 % de infectados

en México. Por lo que para mitigar las consecuencias de

dicha situación, es necesario el esfuerzo de todos los

involucrados en la atención de asistencia médica

y en trabajos de prevención de todos los días, y

comprometerse para que en México se logre alcanzar el nivel

de país desarrollado en salud ambiental y para todos.

2.- HISTORIA

Sin duda la asociación entre Helicobacter pylori con las

gastritis fue observado por primera vez por Warren en 1979, y

la bacteria cultivada hasta 1982, pero la historia del microrganismo

tiene múltiples antecedentes que se remontan a la importante

época de la caza de microbios de los finales del siglo

XIX y principios del XX, y de los mencionados unos más

que otros son los siguientes:

-

En 1875 Bottcher y Letulle investigadores

alemanes descubren una bacteria en la base y en los bordes de

úlceras gástricas, y sugieren como hipótesis

que la bacteria puede ser causa de la enfermedad ulcerosa, pero

como no pudieron cultivar a la bacteria, la información

no fue motivo de atención y fue olvidada ( 6 ).

-

En 1893 Bizzozero identifica bacterias de

forma espiral en la mucosa gástrica de perros, infiltrando

las glándulas e incluso dentro del citoplasma y vacuolas

de las células parietales; dicho organismo fue nombrado

despues Helicobacter bizzozeroni en 1996.

-

En 1896 Salomon describe la misma bacteria

en el estómago de ratas (en otras publicaciones se menciona

que fue en gatos ).

-

En 1899 Walery Jaworski en Cracovia estudiando

aspirados gástricos de humanos, describió bacterias

alargadas de forma espiral, a las que denomino Vibrio regula,

siendo el primer investigador en informar la posible participación

de este microorganismo en las enfermedades gástricas,

y aún cuando el estudio fue incluido en un libro de gastroenterología,

no tuvo la difusión que merecía por que se publicó

en polaco ( 7 ).

-

En 1906 Krienitz( otras publicaciones lo

nombran Karientz ) encuentra bacterias espirales en la mucosa

de de estómagos de pacientes que tuvieron cáncer.

-

En 1921 Edkins describe la presencia de

Helicobacter felis en gatos. ( descubrió a la gastriana

en 1905 )

-

En 1938 la asociación entre espiroquetas

e inflamación gástrica en monos macacos es descrita

por Doenges; este autor reportó también la presencia

de dichos microorganismos en el 43 % de estómagos humanos

estudiados en necropsias.

-

En 1940 Freedberg y Barron “ confirmó

“ que las espiroquetas descritas por Doenges no tienen

un papel etiológico en las enfermedades gástricas

del hombre.

-

Pero también en el mismo año

Gorham postuló la hipóteis de que una “

bacteria acidófila “ era la causa de úlceras

gástricas ( 9, 10 ).

-

En 1979 Robin Warren identifica una bacteria,

estudiando las biopsias gástricas de un paciente con

gastritis crónica activa, iniciándose en dicho

año la era del Helicobacter pylori; las investigaciones

del patólogo Robin Warren continuan estudiando biopsias

de de pacientes con gastritis, describiendo bacterias en forma

de espirales localizadas entre la capa mucosa y la superficie

del epitelio, y durante dos años confirma dicho hallazgo;

pero su mérito lo representó sin duda el asociar

la presencia de la bacteria como posible factor etiológico

o causal de alteraciones inflamatorias de grado variable de

la mucosa gástrica del hombre. En 1981 el gastroenterólogo

clínico Barry Marshall confirma y apoya los descubrimientos

del patólogo, y en 1982 logran el cultivo de la bacteria

del moco obtenido de once pacientes con gastritis demostradas

también en biopsias, y lo contrario la ausencia de bacterias

en biopsias de estómagos de pacientes normales. En 1983

ambos autores comunican sus observaciones, con estudios histopatológicos

y tinciones de plata y al germen lo denominan Campilobacter

pyloridis y después Campilobacter pylori ( corrigiendo

la gramática latina ). Ese mismo año logran identificar

al bacilo en el cultivo de moco gástrico, hecho que en

múltiples comunicaciones lo denominan como fortuito,

por tratarse de un cultivo olvidado por varios días (

10 ).

-

En 1985 Barry Marsall para demostrar la

patogenicidad de la bacteria, se autoinfecta ingiriendo una

cepa de bacilos cultivada y obtenida de un paciente de 66 años

con diagnóstico de dispepsia no ulcerosa, y a las dos

semanas tiene la misma sintomatología manifestada por

crisis de dolor en epigástrio, nauseas y vómitos,

se le realiza endoscopia y en las biopsias de su propia mucosa

gástrica se identifican los bacilos; en unas publicaciones

se describe que curó espontáneamente ( 11 ) y

en otras que recibió tratamiento con sales de bismuto

y metronidazol ( 12 ). Independientemente a estas dos aceveraciones,

lo importante del mismo hecho, lo representa la contundencia

de la comprobación de haber cumplido los postulados relacionados

a los padecimientos de origen infeccioso.

-

En 1987 Morris también ingiere el

bacilo que le ocasiona gastritis requiriendo tratamiento con

un antibiótico para lograr su erradicación ( 13

).

-

En 1989 en la 2ª Reunión del

Grupo Europeo para el estudio del Campilobacter en Ulm Alemania,

y por estudios filogenéticos y del ADN bacteriano se

concluyó que el género debería ser el de

Helicobacter, reconociéndose además como la única

bacteria relacionada con las gastropatías, y cuya diferencia

principal con el campilobacter es la de que el Helicobacter

es una bacteria que tiene flagelos en uno de los extremos en

número variable de cuatro a ocho ( 9 ).

-

La clasificación aceptada:

Reino: Bacteria

Clase: Proteobacteria

Orden: Campilobacterales

Familia: Spirillaceae,

Género: Helicobacter

Especie: pylori

-

Por la demostración inobjetable de

múltiples estudios posteriores, se conoció que

la presencia de la bacteria es a nivel mundial, que la mayoría

de las personas infectadas permanecen asintomáticas,

pero que en una proporción variable que puede ser de

un 10 % a 20 % , sin duda, la infección es causa de gastritis

aguda , gastritis crónica persistente, gastritis atrófica,

úlceras duodenales y úlceras gástricas;

además y que ha sido la preocupación mayor, es

de que los adultos infectados y no tratados, tienen de dos a

seis posibilidades de riesgo para desarrollar neoplasias gástricas

como adenocarcinoma y tumores parecidos a los linfomas. Con

los años se ha demostrado su asociación con padecimientos

extragástricos ( 14, 15, 16, 17, 18 ).

-

La demostración contundente de que

el Helicobacter pylori es un factor etiológico en las

gastritis, las úlceras gástricas y duodenales,

es de que se curan con esquemas de erradicación bacteriana

a base de antibióticos y de que las recidivas de las

úlceras pépticas han disminuido notablemente,

como también han disminuido las indicaciones de cirugía

( 19 ).

-

Con los años se ha conocido que los

tratamientos de erradicación del Helicobacter pylori

ha dado grandes beneficios, han disminuido las úlceras

pépticas, pero se ha manifestado una situación

que amerita ser aclarada, y es la del aumento de la enfermedad

por reflujo gastroesofágico, el diagnóstico frecuente

de epitelio de Barret y del aumento del adenocarcinoma de la

unión esofagogástrica ( 19, 20 ).

3.- LA BACTERIA

El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, curva, espiriforme,

muy móvil, no fermentadora, no oxidante que mide de 2.5

a 4 micras de longitud por 0.5 a 1 micra de ancho, con un mechón

de flagelos en uno de sus extremos en número de 4 a 8 envainados

y que le dan gran movilidad; la forma espiral es más evidente

cuando se le identifica en las biopsias, pero cuando se le identifica

en los cultivos la morfología es más recta y se

aprecian bacterias que han perdido sus flagelos; además

de que se han descrito formas redondas como cocos, habiéndose

postulado tres posibilidades: una de que son formas de resistencia

implicadas en la transmisión, que son formas viables pero

no cultivables, o de que son formas de bacterias muertas. Como

bacteria gram negativa, comparte características estructurales

de ellas, como son la presencia de una membrana plasmática

y una membrana externa; su composición interna se caracteriza

por un complejo constituido por elementos fibrilares nucleares

y ribosomas, que se entremezclan entre sí, pudiendo mostrar

en ocasiones bacteriófagos; como hecho importante es de

que la vaina de sus flagelos tiene una estructura lipídica

exactamente igual a la de la membranan externa, con la misión

de proteger a los flagelos de la degradación del ácido

( 9 ). El H pylori se cultiva en preparaciones de agar, es de

crecimiento lento, necesitando un medio microaerófilo con

concentraciones de O2 de 2 % a 8 % y de CO2 de 7 % a 10 %, lo

que muestra que requiere concentraciones de O2 menores a las atmosféricas,

necesitando además hidrógeno y metanogénesis

como fuente de energía; los medios de cultivo selectivos

enriquecidos necesitan nutrientes ( Campy Bap, el de Dent, medio

para cultivo de Brucela, de Skirrow, etc. ) y los más mencionados

son: peptona, triptona, extractos de levadura, glucosa, sales

como cloruro de sodio, bisulfito de sodio, con 1 % a 10 % de sangre

de carnero, de caballo y/o suero fetal bovino, en un pH de 6.6

a 8.4 y temperaturas de 33 a 40.5 grados centígrados (

9 ). Para el desarrollo se necesita por lo menos seis días

de incubación, identificándose colonias pequeñas,

transparentes y muy similares a las colonias de Camplylobacter,

facililitándose la identificación, mediante la tinción

de las colonias, utilización de reacción de catalasa

y de citocromoxidasa positivas y demostrando la acción

de ureasa, que rapidamente desdobla a la urea en pocos minutos.

Esta prueba es definitiva, ya que no existe otro aislamiento bacteriano

de la mucosa gástrica, similar al Helicobacter pylori productor

de ureasa ( 21 ).

Las dos características fundamentales de la bacteria

para lograr un habitat natural en la mucosa gástrica humana,

es la de ser la infección bacteriana crónica mas

frecuente y extendida y solo superada por el problema de las caries

dentarias, y la de mostrar una enorme capacidad de adaptación

a la acidez de la superficie gástrica, para lograr un micronicho

de colonización permanente. Esto se debe a que dentro de

sus genes destaca el que permite la producción a gran escala

de una enzima vital y que es la ureasa, enzima que se localiza

en la superficie de la bacteria, que con el cofactor níquel

catalizan la hidrólisis de urea en bióxido de carbono

y en amonio que rodea a la bacteria, como un halo

o nube protectora que neutraliza el ácido

gástrico, elevando el pH de 1.5 a 6 o 7 en el entorno bacteriano,

y situarse entre el espesor de la capa de moco y la superficie

epitelial, en donde el pH es neutro. La bioquímica de la

enzima ureasa revela una extraordinaria eficacia hidroeléctrica

que le permite actuar aún con las escasas concentraciones

de urea que existe en el estómago; además, en el

año 2000, se describió una proteina que fue nombrada

ure1 , miembro de las amidoporinas, que regula la transferencia

de urea externa del epitelio gástrico, hacia el citoplasma

de la bacteria, mediante canales o compuertas transportadores

específicos que atraviesan la membrana celular, de tal

manera que cuando el medio externo es excesivamente ácido,

los canales incrementan notablemente la entrada de urea al citoplasma

bacteriano, aumentando la producción de amonio para neutralizar

el periplasma ( area delimitada por las dos capas de la membrana

celular bacteriana ); sin la capacidad de la bacteria para llevar

a pH neutro al propio periplasma, el microorganismo se hace vulnerable

al pH ácido, representando así, el mecanismo extraordinario

de adaptación, defensa y sobrevivencia ante condiciones

extremas ( 1 ); además, si el pH gástrico se alcaliniza

por efecto de una comida, la urea no entra al citoplasma, no es

desdoblada por la ureasa, evitándose un posible efecto

letal alcalino sobre el H pylori. La ureasa es una enzima con

alto peso molecular de 600,000 KDa, habiéndose descrito

dos subunidades denominadas A y B con pesos moleculares de 33,000

y 66,000 KDa respectivamente, que se activan a pH de 4 a 10 con

óptimo de 10 ( 9 ). El H pylori produce otras enzimas como

catalasas, proteasas, oxidasas, fosfolipasas, hemoaglutininas,

adhesinas que permiten entender su patogenicidad ( 22 ). La adaptación

del H pylori al estómago humano por siglos, se ha logrado

por su capacidad de desarrollar el mecanismo de neutralizar el

ácido gástrico , y como se ha mencionado por la

producción de la enzima ureasa, pero también por

su capacidad de regular dicha producción e incluso incrementarla,

por la capacidad que tiene la bacteria de producir N- metilhistamina,

lo que sugiere mecanismos reguladores del pH del micronicho de

colonización de acuerdo a sus necesidades; por estas capacidades

se ha mencionado que la infección gástrica por la

bacteria podría representar una asociación benefica,

ya que ante la posibilidad de aumentar la producción de

ácido y desde el punto de vista preventivo, se disminuiría

la posibilidad de entrada de bacterias enteropatógenas

al estómago y que no están preparadas para sobrevivir

en el médio hostil gástrico ( 23 ).

En la actualidad se conocen múltiples especies de Helicobacter

asociados a la mucosa del tracto digestivo de otros hospederos,

y actualmente las listas llegan por lo menos a 24 especies de

HELICOBACTER descritas en forma válida, y existe otro número

importante en espera de ser identificadas formalmente. ( 9, 10

). Las especies más nombradas son: el H acinonyx aislado

de la mucosa gástrica de chitas, H mustelae de hurones,

H nemestrinae de monos macaco, H suis de cerdos, H bizzozeronii

de perros, H felis de gatos, etc. pero la única especie

involucrada en patologías del estómago humano es

el H pylori y que tiene gran variedad de cepas ( 24 ).

4.- EPIDEMIOLOGÍA

En veinticinco años de haberse demostrado la colonización

bacteriana de la mucosa gástrica humana por el H pylori,

se conoce por estudios principalmente de prevalencia, que la infección

es de distribución mundial, y de que indiscutiblemente

se puede adquirir desde la infancia, en relación a dos

factores fundamentales y de efecto inversamente proporcional y

que son el nivel de desarrollo de los diferentes países

y los niveles de sanidad del medio ambiente de los mismos, y como

en otra patologías, a la infección por H pylori

se le califica como indicador de pobreza. Para los países

en desarrollo y con condiciones no óptimas de sanidad,

para sus poblaciones se reportan frecuencias en forma de tasas

o coeficientes a base de prevalencias muy altas de infección

en sus infantes, con cifras hasta de 70 % a 80 %; en cambio en

países desarrollados y con condiciones sanitarias óptimas,

la prevalencia en su población infantil es de sólo

0.5 % a 1 % para menores de diez años; en general se reporta

una prevalencia para todas las edades y a nivel mundial con cifras

que promedian aproximadamente 50 % o más como se aprecia

en los siguientes dos tablas ( 22 ).

| TABLA

1 INFECCIÓN POR H pylori A NIVEL MUNDIAL |

| CONTINENTE |

% |

| MÉXICO, AMERICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR |

70 % - 90 % |

| AFRICA |

70 % - 90 % |

| ASIA |

70 % - 80 % |

| EUROPA ORIENTAL |

70 % |

| EUROPA OCCIDENTAL |

30 % - 35 % |

| CANADA Y USA |

30 % |

| AUSTRALIA |

20 % |

| TABLA

2 PREVALENCIA DE HELICOBACTER pylori EN PAÍSES EN

DESARROLLO EN ADULTOS E INFANTES |

| CONTINENTE |

PAIS |

ADULTOS

(>21) % |

INFANTES

% |

AFRICA |

ETIOPIA |

>95% |

48% (2-4) a 80% (6) |

| GAMBIA |

>95% |

95% (5) |

| NIGERIA |

91% |

82% (5-9) |

ASIA |

BANGLADESH |

>90% |

58% (0-4) a 82% (8-9) |

| CHINA |

>55% |

41% (3-12) |

| INDIA |

88% |

22% (0-4) a 87% (10-19) |

| SIBERIA |

85% |

30% (5) a 63% (15-20) |

| SRI LANKA |

72% |

67% (6-19) |

MEDIO ORIENTE |

EGIPTO |

90% |

50% (3) |

| JORDANIA |

82% |

¿ |

| LIBIA |

94% |

50% (1-9) a (10-19) |

| ARABIA SAUDITA |

80% |

40% (5-9) |

| TURQUIA |

80% |

64% (6-17) |

| AMERICA DEL NORTE |

MEXICO |

70% |

43% (5-9) |

| AMERICA CENTRAL |

GUATEMALA |

65% |

51% (5-10) |

| AMERICA

DEL SUR |

BOLIVIA |

¿ |

54% (5) |

| BRASIL |

82% |

30% (6-8) a (10-19) |

| CHILE |

72% |

36% (3-9) |

| PERU |

¿ |

52% (3) |

La edad, la etnia y el género son factores que pueden influir

en la incidencia y en la prevalencia de la infección por

H pylori, pero los que sí las influyen sin duda, lo representa

el estado socioeconómico, mencionándose lo representado

por situaciones de hacinamiento, la promiscuidad, la vivienda

sin servicios básicos, agua de dudosa calidad en lo referente

a la potabilización o francamente contaminada, el nulo

control de calidad higiénica en el manejo de alimentos

y la desnutrición, hablando de países en desarrollo.

Esto también se manifiesta en países desarrollados,

como es el caso de EEUU, en donde las diferencias entre poblaciones

de blancos con prevalencias de menos del 10 % en caucásicos

menores de 30 años, para alcanzar cifras de 50 % en los

mayores de 60 años, comparadas con sus poblaciones de origen

africano, indígenas autóctonos y latinoamericanos,

en donde sin duda todos estos grupos tienen mayores prevalencias

y desde la infancia por una alta transmisión intrafamiliar,

por nivel socio-económico bajo y todo lo que esto representa,

sobre todo en los grupos inmigrantes recientes con cifras de mas

de 60 % en los mayores de 60 años ( 21, 22 ). Los estudios

epidemiológicos y que son numerosos se han basado principalmente

en valores de prevalencia, demostrándose no solo diferencias

en relación a países desarrollados y en desarrollo,

sino también diferencias por continentes, entre los diversos

países que los integran, además de que en cada uno

de estos, las diferencias son evidentes por zonas, citadinas de

mejor calidad de vida, zonas márginadas de las grandes

ciudades y por supuesto en las rurales. Por ser una infección

tan extendida y de distribución mundial, los factores de

riesgo pueden variar no solo en países sino entre poblaciones,

por lo que un factor de riesgo ( como es el nivel socioeconómico

o el nivel de sanidad ambiental ) se ha utilizado y facilitado

los estudios de grandes grupos , para determinar prevalencias

y no para incidencias, ya que para conocer incidencias, se necesitan

estudios de cohorte y se puedan estimar efectivamente otros factores

de riesgo para adquirir la infección ( 25 ). Esto se demuestra

sin duda en el estudio de infección por H pylori, y en

cualquier país en desarrollo en donde al investigar grupos

de poblaciones cerradas, como en asilos de enfermos mentales,

orfanatos, reclusorios, áreas marginadas y muy confinadas,

a los factores de riesgo indudables socio-económicos y

de bajo nivel de sanidad, se agregan otros bien estudiados y siempre

se mencionan: promiscuidad, hacinamiento, situaciones de nacimientos

en vivienda, niveles de escolaridad y sobre todo dificultad o

nulo acceso a agua potable. Como resultado

de estos informes y haberse demostrado que es una infección

de distribución mundial, se acepta actualmente que la transmisión

de la bacteria se ocurre de persona a persona, que es entre familiares,

de madre a hijo, por vias oral-oral, oral-fecal y oral-aguas contaminadas,

por lo que la prevalencia en niños a nivel mundial se estima

en 30 %, con cifras de seroprevalencia o seroconversión

de 24 % entre los 3 y 5 años, para llegar al 45 % en edades

de 16 a 20 años ( 9,10, 26, 27 ).

En México la comunidad médica no podía mantenerse

al margen del impacto que representó el descubrimento de

Warren y Marshall, y las publicaciones han alcanzado también

número altamente significativo, en relación a conocer

los aspectos epidemiológicos y las características

de la infección en la República; los múltiples

trabajos y altamente significativos, se han centrada en estudios

de prevalencia en infantes, en adolescentes, y en poblaciones

de todas las edades, por lo que algunos trabajos y a partir de

la última década del siglo XX, algunos han sido

de consulta y referencia obligadas y representan un ejemplo de

la producción académica de las grandes instituciones

de atención del sector salud nacional. Como primer ejemplo

el trabajo de Torres publicado en el J. Infect. Dis. En 1998 sobre

la sero-epidemiología e infección por H pylori en

México; el estudio iniciado en 1997, se efectuó

con sueros representativos de la población de todos los

estados de la República Mexicana; muestra que incluyó

a 11, 605 sueros y procedentes de personas con edades de 1 a 90

años; en sus resultados se advierte que el 20 % de los

niños de 1 año de edad mostraron anticuerpos para

H pylori, que la sero-positividad aumentó progresivamente

a cifras de 50 % en niños de 10 años, lo que demuestra

el hecho ya aceptado a nivel mundial, que la infección

en México como país en desarrollo también

se adquiere desde la infancia, alcanzando cifras de 80 % en la

población joven con edades de 18 a 20 años, y de

que la seropositividad aumenta un 5 % cada año de los primeros

10 años de vida ( 28 ). Lagunes reportó la prevalencia

de H pylori en infantes en edad escolar de 6 a 13 años

y sanos de la ciudad de Puebla, mediante la investigación

de antígeno de H pylori en materia fecal en 46 de género

masculino y 48 del femenino, detectándose resultados positivos

en 13 niños y en 10 niñas con una prevalencia de

24 %, sin diferencias en el género; la autora considera

la necesidad de dar seguimiento a esta población de infantes

portadores asintomáticos, para conocer el momento y el

comportamiento o no de sintomatología; sus cifras que se

acercan a las reportadas en países desarrollados, como

en Austria cuya población infantil de 6 a 10 años

muestran una prevalencia de 28.3 % , y se alejan de las reportadas

en países en desarrollo como Brasil cuya población

de 10 años muestran una prevalencia de 48.8 % ( 29 ). Constanza

en 2004, estudia la sero-prevalencia de H pylori en 5861 adolescentes

del estado de Morelos, reportando una sero-prevalencia general

de 47.6%, correspondiendo al 40.6 % en preadolescentes de 11 a

14 años, de 48.6 % en adolescentes de 15 a 17 años

y de 59.8 % en adultos jóvenes con 18 a 24 años

de edad; lo que muestra que la sero-prevalencia se influye con

la edad e inversamente a los niveles socioeconómicos, como

es la realidad de los paises en desarrollo ( 30 ). Calva Rodríguez

en el 2006, reportó la prevalencia de H pylori, mediante

la búsqueda de antígeno en heces fecales, en tres

grupos de niños provenientes de tres medios socioeconómicos

diferentes de la ciudad de Puebla: grupo A integrado por 94 de

un medio socio-económico calificado de medio-bajo y de

zona conurbana, el B por 94 del medio rural y el C integrado por

94 de un medio socio-económico alto, niños que asisten

a escuelas privadas y viven en zonas citadinas con todos los servicios

sanitarios. En el A 23 fueron positivos ( 24.46 % ), en el B 17

positivos ( 18.08 % ) y en el C sólo 2 dieron resultado

positivo ( 2.12 % ), mencionando que la sola presencia de drenaje

intradomicilario y la presencia de carne en la dieta de los niños

representó significancia estadística entre los tres

grupos; el tener acceso a agua potable y el número de personas

que viven en la misma casa, si prevalecieron estadísticamente

en los grupos A y B, lo que está de acuerdo a lo reportado

a nivel mundial ( 31 ). Goodman estudió la epidemiología

de la infección por H pylori en mujeres embarazadas controladas

en una clínica de atención materno-infantil de la

ciudad del Paso Texas de U.S.A. y de atención del Instituto

Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Juárez Chihuahua,

investigando condiciones de sanidad del medio ambiente y la detección

de anticuerpos séricos para H pylori; en una muestra de

751 sueros reportó una seroprevalencia de 74 % paras las

mujeres de la ciudad del lado de la frontera de México,

y de 56 % para las de la ciudad del lado de U.S.A.; concluyendo

que las altas prevalencias de infección en mujeres embarazadas

atendidas en ambas zonas fronterizas, se derivan de deficientes

condiciones de sanidad, hacinamiento en la vivienda y pobres situaciones

socioeconómicas, que son más evidentes del lado

mexicano de la frontera ( 32 ). Mohar en 2001, estudió

la prevalencia de lesiones precursoras de adenocarcinoma gástrico

asociadas a la infección por H pylori en la población

de Comitan del estado de Chiapas, en donde las altas prevalencias

de infección por H pylori y de adenocarcinoma gástrico

representan un problema de salud para dicha entidad federativa;

en su revisión incluyó 281 personas asintomáticas

con estudios serológicos positivos de anticuerpos y para

la citotoxina CagA del H pylori, a todos se les efectuó

endoscopias y biopsias para identificar a la bacteria y las alteraciones

de la mucosa gástrica; destaca la alta frecuencia de lesiones

precursoras de adenocarcinoma gástrico en una población

asintomática, pero con evidencia de positividad serológica

de infección por H pylori por cepas CagA ( + ); solo en

el 10.7 % no se pudo identificar al H pylori en las biopsias,

en el 59 % se encontró gastritis crónica activa,

un 51 % de metaplasia intestinal de tipo completo, un 12.5 % de

displasia moderada o severa, sin identificarse casos de displasia

grave, pero sí se identificó un caso de carcinoma

in situ. La frecuencia de lesiones precursoras de adenocarcinoma

gástrico, fueron similares entre personas de 60 años

o mayores y población más joven, sin diferencias

de género. Sólo un paciente no mostró alteraciones

de la mucosa gástrica y en el 25 % de la serie se identificaron

grados variables de inflamación aguda o crónica;

lo interesante del estudio es de que se dividió a la muestra

en dos grupos, uno para tratamiento de erradicación ( N0=143

) y otro control con placebo ( N0=138 ); a las seis semanas de

selección aleatorizada, la frecuencia de erradicación

para el grupo tratado fue de 70 % y de sólo 3.6 % para

el grupo placebo. En sus conclusiones se advierte la posibilidad

de beneficios de erradicación del H pylori, como medida

de preventiva del adenocarcinoma gástrico, que como se

ha demostrado la infección crónica por H pylori,

tiene un riesgo de producir neoplasia en frecuencias reportadas

del 53 % al 60 %, abriendo una posibilidad para el control del

adenocarcinoma que en México es de alta prevalencia ( segunda

causa de muerte en pacientes que fallecen por tumores malignos

en México ), de diagnóstico tardío y de alta

mortalidad ( 33 ).

5.- ESTUDIOS GENÓMICOS

Se conoce que existen múltiples cepas del H pylori, las

que tienen una capacidad variable de mantener la infección

por toda la vida de los infectados, distinguiéndose también

por su extensa diversidad genética, originada en su capacidad

adquirida de borrar, reacomodo y mutaciones del la secuencia del

DNA; esta diversidad facilita la adapatación a nuevos hospederos

infectados, a la persistencia por años y de la alta prevalencia

de infección a nivel mundial; diversidad también

evidenciada en múltiples estudios, que han demostrado una

amplia variabilidad del genoma ( lo que se ha llamado como variaciones

genéticas mayores del H pylori ) de las bacterias que infectan

a diferentes individuos no relacionados y la menor diversidad

clonal de las bacterias de un mismo individuo y de los relacionados

por línea familiar ( 34 ). Estos conocimientos fueron consecuencia

de una amplísima información que llevó a

conocer la estructura genética del H pylori de dos cepas,

que confirman la estructura mimetizante de la bacteria, caracterizada

por altas frecuencias de mutaciones; la cepa conocida con el numeral

26695, fue aislada en el Reino Unido en 1987 en un paciente con

gastritis, y la cepa conocida como J99 se aisló en Estados

Unidos de Norteamércia en un paciente con úlcera

duodenal; ambas cepas no tienen un origen de replicación

identificables, pero se conoce que tienen una longitud promedio

de secuencias codificables de 1590 marcas de lectura abierta para

la cepa 26695 y de 1495 para la J99, representando el 90.8 % y

el 91 % de sus genomas respectivamente. El H pylory es una bacteria

que se caracteriza por su enorme diversidad genética, y

en la mayoría de los genes del H pylori, las secuencias

de los nucleótidos observados muestran una variación

de 3 % a 5 %; además las diferencias en las secuencias

de los nucleótidos de los genes individuales, derivan de

numerosas mutaciones puntuales ( microdiversidad ), habiéndose

demostrado también diferencias en la organización

de los genes ( lo que se conoce como macrodiversidad ); esta variabildad

de los genes es una característica única del H pylor,

en comparación con otras bacterias gram negativas. La bacteria

es altamente competente para captar ADN, que permite recombinaciones

genéticas entre las cepas, dando lugar a poblaciones con

estructura genética recombinante y genes organizados en

forma de mosaico ( 35, 36 ).

6.- PATOGENICIDAD

Se tienen evidencias de que existen diversas especies de H pylori,

que se comportan como flora nativa del estómago de diferentes

mamíferos, pero el H pylori es habitante exclusivo del

estómago de los humanos, estando presente como infectante,

por lo menos desde hace cien mil años o más, lo

que hace suponer que huesped y hospedero han evolucionado juntos

con importante implicaciones que sólo se conocieron desde

1982. La colonización bacteriana del hospedero, afecta

el epitelio gástrico a través de lograr micronichos,

utilizando recursos que se pueden considerar como señales

para el hospedero, el cual también produce señales

para la bacteria en forma de temperatura, medio químico

y por supuesto moléculas de defensa; aun cuando estas señales

recíprocas pueden ser incoordinadas, la evolución

compartida implica un encadenamiento, en donde las señales

de ambas partes tienen respuestas recíprocas. Si como se

conoce que la colonización se puede dar por diferentes

cepas y que es el caso del H pylori, que muestra el ejemplo extremo

de alto grado de mutaciones y muy alta frecuencia de recombinaciones

genéticas, lo habitual es que un hospedero no sea colonizado

por un simple o único clon, sino por un racimo de bacterias

estrechamente relacionadas, semejando a las cuasiespesies

observadas con RNA viral persistente como en el caso de la hepatitis

C y del VIH. Esta variación bacteriológica afecta

las señales del hospedero, y como ejemplo dentro de una

población bacteriana, las células individuales pueden

o no expresar moléculas de interacción específica

con el hospedero, y que afectan la biología del hospedero

de manera diferente. Como consecuencia las señales del

hospedero se muestran desde un aumento de nutrientes a través

de efectores inmunes, hasta cambios en el ambiente microscópico

gástrico y que son selectivamente diferenciados para genes

específicos del H pylori. Por lo tanto cada hospedero es

colonizado por una combinación de genes bacterianos, con

un genotipo dominante determinado por selección. En suma

la alta plasticidad de la población bacteriana sujeta también

a la selección específica del hospedero, parece

representar una explicación para tratar de entender la

facilidad con que la infección por H pylori persista por

años, con la presencia de diferentes cepas y con variantes

de dichas cepas en un hospedero individual, y la capacidad de

la bacteria de colonizar a todos los humanos a pesar de la heterogenicidad

racial ( 37 ). Durante años el H pylori al ser ingerido

por un nuevo hospedero, ha logrado establecerse en la interfase

muy delgada presente entre la capa de moco y la superficie del

epitelio gástrico, iniciándose una selección

temprana por señales inmediatas recíprocas de parte

del epitelio y de la bacteria, lo que lleva a una ocupación

que se podría calificar de estable del micronicho, y posibilidades

de transmisión a nuevos hospederos ( 38 ).

6.1.- CAPACIDAD DEL HELICOBACTER pylori PARA MANTENER

INFECCIÓN PERISTENTE

El hecho de que los infectados estén colonizados por una

población bacteriana muy versátil, por la presencia

de elementos genéticos móviles por su capacidad

de mutaciones endógenas y acciones recombinantes, modificaciones

o rearreglos cromosomales a gran escala ( que explican diferencias

a nivel de genotipo e incluso a nivel de fenotipo ), que les da

capacidades para responder a señales del microambiente

de los micronichos, que favorecen la emergencia de cepas seleccionadas,

y el mejor ejemplo, y que se conoció desde el inicio de

los esquemas de tratamiento, es la aparición de resistencias

a antibióticos y al metronidazol ( 22, 23 ). Esto se explica

por la capacidad y alta competencia que han mostrado las cepas

para tomar DNA de otras cepas, de ahí que el estudio de

secuencias de genes, muestren fuertes evidencias de recombinaciones

entre cepas, hasta el grado de que lo que se podría llamar

el linaje clonal es altamente obscurecido. Se presentan también

substanciales recombinaciones intragenómicas, con presencia

de repetidas secuencias de DNA, borramientos, duplicaciones y

grandes disparidades dentro de una supuesta misma cepa; pero también

las cepas muestran cierta competencia en relación a que

si algún elemento genético se pierde, por alguna

acción externa, aquel se recupera de un sector de bacterias

de la población no afectada o de otra cepa. Ante la necesidad

de un sistema de reparación desproporcionado, pueden incrementarse

las frecuencias de variaciones aleatorias, pero esto también

facilita la conversión genética, la cual minimiza

la diversidad genómica de aquellos alelos presentes en

múltiples copias. Es decir que el H pylori puede tener

máximas diversidades en secuencias de genes por el efecto

de fuertes presiones selectivas, mientras se mantengan los alelos

que son indispensables y críticos para su supervivencia

y forma de vida ( 39 ). La introducción de una cepa nueva

en un hospedero bien colonizado, incrementa la diversidad en la

población bacteriana, ( variabilidad de las cepas que hace

se parezcan a cuasiespecies ), pero también la transformación

de cepas, al mismo tiempo, tiende a cierto control con la intención

de reducir la diversidad de la colonización. Se conoce

que todas las cepas de H pylori contienen múltiples sistemas

de restricción-modificación, pero rara vez dos cepas

tienen el mismo complemento, lo que representa barreras restrictivas

a las transformaciones, propiedad que puede permitir al máximo

la coexistencia de cargas de genes paralelas, mediante un lento

intercambio genético. La selección local puede añadir

diversidad genética en un estómago específico,

e incluso los micronichos gástricos aislados, son comúnmente

colonizados por poblaciones bacterianas en mosaico, con atributos

particulares, como puede ser que unas bacterias tengan máximo

acceso y ligarse a receptores locales y otras no ( 40 ).

En conclusión, los mecanismos descritos para apreciar

la diversidad genética que ha mostrado el H pylori, desde

su identificación a partir de 1982, y en forma sencilla

pueden ser los siguientes: a) mecanismos endógenos con

mutaciones que ocasionan fenotipos; b) recombinaciones que dan

repeticiones aleatorias del DNA, conversión activa de genes

y carencia de un sistema de reparación para evitar caminos

desorientados en sus genes; c) recombinaciones

intergenómicas y gran competencia natural de sobrevida;

d) micronichos selectivos que tienen restricciones para las diversas

cepas de H pylori y especificidad de ligandos a receptores específicos

( 41 ).

6.2.- EVASIÓN INMUNE POR PARTE DEL HELICOBACTER

PYLORI

La posibilidad de que una bacteria persista en un hospedero vertebrado

está representada por que evite su eliminación por

el sistema inmune, y se ha demostrado, que el H pylori es una

bacteria que ha evolucionado con los humanos, que se transmite

de persona a persona ( principalmente vía materna-hijos

), que colonizó de por vida al estómago de su hospedero,

y hubiera seguido así, sino aparecen los premios Nobel

del año 2005. Su estructura poblacional bacteriana representa

un modelo ecológico sorprendente, por el equilibrio entre

las acciones efectoras como bacteria y las respuestas del hospedero,

que permite explicar el hecho de que millones de personas se infecten

y de que solo una proporción pequeña, mencionada

en múltiples publicaciones con cifras que van del 10 %

al 20 % desarrollen enfermedad, es decir que sean sintomáticos.

Esto se ha explicado por la presencia de factores bacterianos

o huésped, y del organismo u hospedero, que modulan los

riesgos de que los menos desarrollen enfermedad; esto ha sido

el punto de interés para conocer el porque de que las mayorías

integren un sistema de tolerancia, entre las acciones agresivas

de la bacteria para su sobrevivencia, y la obligada respuesta

inmunológica que trata de evitarlas, dando la impresión

de que ambos actores se toleran, en un equlibrio dinámico,

que por años se ha demostrado sin duda, por los trabajos

que muestran la existencia de pacientes asintomáticos,

con mucosa gástrica normal a la endoscopía y con

la presencia de la bacteria en las biopsias por prueba rápida

de ureasa positiva y por estudios histológicos, como si

existiera un comensalismo o simbiosis tolerada por muchos, pero

que para algunos se rompe y se presentan procesos patológicos,

que se relacionan a inflamación crónica local (

gastritis y ulceras ), alteraciones hormonales ( gastrina, somatostatina

), oncogénesis ( adenocarcionama gástrico no cardial

y linfoma de células B de la zona marginal de tejido linfoide

asociado a mucosas, conocido como linfoma MALT ( por las siglas

en ingles ), procesos inflamatorios sistémicos extragástricos

y los problemas epidemiológicos de actualidad: la obesidad

y la diabetes, a los que México no escapa ( 42, 43 ).

Se conoce que el H pylori es un habitante nativo y específico

del hombre de por lo menos desde hace 100,000 años ( 18

), y dicha cohabitación histórica se sustenta en

que en los micronichos de colonización del epitelio gástrico

se intercambian señales, entre cepas poblacionales bacterianas

no clonales y el epitelio gástrico, por lo que ante la

presencia bacteriana, se presenta un reconociemiento inmediato

por parte del hospedero, en forma innata o adquirida, incluido

esto con la generación de anticuerpos locales y sistémicos.

Y el primer paso para asegurar la sobrevievencia de la bacteria,

y lograr una colonización prolongada y evadir la respuesta

inmune del hospedero, es el de no invadir demasiado a la mucosa

gástrica, y de que el volumen principal bacteriano se localice

adyacente a la capa mucosa ( en la delgada interface ), como parte

de evitar el ser alcanzadas por el reconociemiento inmunológico

del epitelio gástrico; pero algunas bacterias que si establecen

contacto íntimo con la superficie epitelial, logran que

algunas fracciones proteicas bacterianas, atraviesen la barrera

epitelial, estimulen a las células epiteliales, las que

mediante moléculas de reconocimiento, detecten componentes

solubles peptídicos de las bacterias, induciéndose

la activación inmediata del sistema inmune natural y adquirido.

Aunque el H pylori no es capaz de evitar totalmente la activación

inmunológica, ha logrado mecanismos que reducen el reconocimiento

de los sensores inmunes, ha logrado reducir la activación

de células inmunes y escapar a los actores de defensa,

como forma importante de asegurar la sobrevivencia. Una vez que

la persistencia de la infección y la cronicidad se ha establecido,

la estimulación inmunológica es importante y constante,

como lo demuestra la titulación también persistente

de anticuerpos ( 43 ).

6.3.- FACTORES IMPLICADOS EN LA PATOGENICIDAD DEL HELICOBACTER

pylori

La presencia del H pylori como infección sintomática

o asintomática, está en relación al polimorfismo

inmune del hospedero, a la presencia del medio ácido gástrico

y la habilidad del H pylori para colonizar un micronicho gástrico

y mostrar la virulencia de algunas cepas, lo que representa el

factor principal de patogenicidad. La diferente virulencia de

las cepas, se ha estudiado centrándose en aspectos, genéticos,

microbiológicos, inmunológicos, bioquímicos

y clínicos principalmente ( 38 ) Esto indica que para que

se manifieste patogenicidad y enfermedad como complicación

de la infección por H pylori deben interactuar factores

bacterianos y factores del organismo infectado ( 43 ).

6.4.- FACTORES BACTERIANOS

Los factores bacterianos que influyen en la patogenicidad, son

los implicados directamente en la virulencia bacteriana.

6.4.1.- UREASA

El primer factor está representado por la capacidad que

ha mostrado el H pylori para adaptarse a un micronicho hostil

mediante la acción de la enzima ureasa, que como ya se

mencionó desdobla a la urea en amonio y CO2 que neutraliza

el ácido gástrico a un pH de 6 a 7, situación

que protege a la bacteria y le permite atravesar la capa de moco

gástrico. Pero la ureasa también tiene propiedades

citotóxicas y junto al amonio, lesionan la mucosa del epitelio

gástrico, permitiendo la adhesión de la bacteria,

la obtención de nutrientes y permitir su desarrollo. Esta

enzima es capaz de estimular la respuesta humoral específica,

la quimiotáxis de monocitos, de neutrófilos y de

activar las funciones de los macrófagos ( 44 ).

6.4.2.- FLAGELOS

La bacteria por su morfología en espiral y al poseer flagelos,

tiene gran movilidad que le permite atravesar la capa mucoide,

contrarrestando el peristaltismo gástrico y llegar a adherirse

a la superficie epitelial; los flagelos están compuestos

por proteínas llamadas flagelinas, con peso molecular aproximado

de 50,000 a 60,000 KDa, y están codificas por los genes

Fla A y Fla B, que son los elementos reguladoraes de la función

de los flagelos, y su importancia radica en que las cepas carentes

de ellos no logran colonizar ( 21 ).

6.4.3.- ADHESINAS

Para la colonización por la bacteria debe presentarse primero

una adhesión al epitelio gástrico, lo cual se efectúa

mediante hemaglutininas, varias adhesinas, que son proteínas

glicoconjugadas o por lípidos bacterianos involucrados

en el proceso de colonización. Las adhesinas que se mencionan

por unos u otros autores y con frecuencia son: BabA, SabA, OMP´S,

Hopo, AlpA, AlpB, Hpa; la adhesina que más ha sido estudiado

y caracterizado es la BabA, que es una proteina de membrana con

características similares a las que se observan en los

antígenos sanguíneos Lewis B ( 23 ). Las adhesinas

bacterianas al acoplarse a los receptores de las células

del hospedero, inducen cambios inmediatos mediante señales

de transducción, permitiendo la infiltración de

células inflamatorias, pero también estableciendo

mecanismos para evadir la respuesta inmune y establecer lo ya

mencionado como infección persistente ( 19 ).

6.4.4.- FOSFOLIPASAS

También existen enzimas como las fosfolipasas A2 y C de

membrana externa, que actuan como proteasas, y tienen un papel

fundamental en la patogénia del H pylori, al degradar el

complejo lípido-gluco-protéico de la capa de gel

de moco que cubre a las células epiteliales gástricas,

y que son los que les dan continuidad y protección ( 21

).

6.4.5.- LIPOPOLISACÁRIDOS

Otro factor de virulencia es el lipopolisacárido LPS, que

posee en su antígeno “O” los carbohidratos

de Lewis “x” y Lewis “y” o ambos, y cuyo

papel fundamental en la patogénesis, es evadir la respuesta

inmune durante la colonización del epitelio gástrico,

favoreciendo la persistencia bacteriana en el micronicho, equilibrando

la acción de inducir la respuesta autoinmune del hospedero

contra los antígenos Lewis que expresa el H pylori ( 10

). También se ha reportado que el lipopolisacárido

( LPS/endotoxina ) de la bacteria tiene una actividad biológica

baja comparada con el LPS de otras bacterias gram negativas, y

al poseer antígenos semejantes a los de los grupos sanguíneos

de Lewis, como parte de las cadenas de carbohidratos en la región

polisacárido de su LPS, se ha sugerido que al compartirse

antígenos comunes entre bacteria y hospedero, permite al

agente patógeno evadir la respuesta inmune, o por lo menos

no estimularla a niveles peligrosos para su supervivencia. Actividad

parecida la tienen las llamadas proteinas de choque térmico

o de choque por calor descritas como groEL y groES de peso molecular

de 58 y 13 KDa respectivamente, y que también tienen la

capacidad de aumentar la actividad de la enzima ureasa ( 40, 41

).

OTRAS ENZIMAS.- El H pylori produce otras enzimas que favorecen

la virulencia de la bacteria como mucinasas, lipasas, proteasas,

catalasas, dismutasas, que protegen a la bacteria de metabolitos

tóxicos, secundarios a procesos oxidativos de defensa de

los macrófagos y neutrófilos; también produce

fosfatasa alcalina y ácida y gamaglutamiltranspeptidasa

( 9, 10 ).

CITOTOXINAS.- A pesar de los millones de personas que se encuentran

colonizadas por el H pylori y de que sólo una proporción

de un 10 % desarrollen sintomatología, y de tratar de explicar

la paradoja del comportamiento de una

bacteria con gran capacidad de persistir en la mucosa gástrica

y sólo producir daños mínimos o muy severos,

se ha centrado en estudiar y conocer diferencias en la virulencia

de las cepas, y una de las diferencias más importante,

es la presencia o no de genes y de islas de patogenicidad ( 19,

45, 46).

6.4.6.- CITOTOXINA VACUOLIZANTE VacA

En la actualidad se conoce que todas las cepas de H pylori tienen

un gen que codifica para un toxina conocida como citotoxina vacuolizante

VacA, y que ha sido presentada como el primero de los factores

de virulencia y de gran importancia, reportada desde 1988 por

Leunk, que fue obtenida de productos sobrenadantes derivados de

cultivos; toxina que ha sido purificada, con un peso molecular

de aproximadamente 87 KDa con capacidad de inducir la vacuolización

citoplasmática en cultivos celulares y la muerte de células

epiteliales; entre sus características principal es de

que su actividad vacuolizante sólo se presenta en 50 %

a 60 % de las cepas de H pylori, a pesar de que todas tienen el

gen vacA, de que el fenómeno vaculizante es reversible,

por lo que dicha actividad no es consecuencia de efectos citotóxicos,

por lo que se habla de que no es una toxina tradicional. El gen

vacA que codifica para la citotoxina vaculoizante, no se ha identificado

como un homólogo en otras especies de HELICOBACTER o en

otras bacterias gram negativas, lo cual confiere gran importancia

en la relación específica entre el H pylori y el

estómago humano ( 47, 48 ). El gen vacA tiene una estructura

con alrededor de 1200 aminoácidos, con tres regiones: la

N-terminal, la media y la C-terminal; en la región N-terminal

se encuentra la señal de secuencias y que pueden ser los

tipos s1a, s1b, s1 y s2, y en la región media los tipos

m1 y m2. Esto es importante por que en la variación en

los tipos de las señales de secuencia de la región

N-terminal y en la secuencia media, son las que determinan la

presencia y grado de actividad vaculoizante. Las cepas con tipo

de señal de secuencia s1 en el gen si tiene actividad vacuolizante,

y la que tienen el s2 carecen de actividad; también se

conoce que las cepas que tienen la región m1 tienen más

actividad que las cepas que tienen la m2. Desde que se conoció

este hecho se pudo asociar la presencia de cepas VacA s1 / m1

con las manifestaciones patológicas gástrica más

severas y que las cepas s2 / m2, son las que dan la mayor prevalencia

para países desarrollados, en donde las patologías

asociadas son menos frecuentes ( 23 ). Se conoce que el gen vacA

está presente en todas las cepas de H pylori, pero con

la presencia de un alto poliformismo, ya que los alelos poseen

uno o dos tipos de regiones de señal, las mencionadas s1

y s2 y una o dos tipos de regiones medias m1 y m2 también

ya mencionadas lo que da múltiples combinaciones, por lo

que los estudios se han centrado en las combinaciones más

virulentas y vacuolizantes, representadas por las cepas s1 / m1.

Independientemente de que la producción de vacuolas in

vitro sea un fenómeno casi constante y no así in

vivo, lo demostrado es que las cepas que si tiene el gen con características

para producir la toxina VacA, ( principalmente proteolisis ),

que se adhiere a la membrana celular del epitelio, ocasionan la

formación de poros por los que se establece la vacuolización,

mediante el vaciamiento del contenido celular, la salida de aniones

y de urea, indispensable sustrato para la acción de la

ureasa bacteriana; la proteina VacA induce la pérdida de

las fuertes uniones epiteliales, facilitando la corriente de nutrientes

hacia los micronichos de colonización. Los estudios sugieren

que la proteina ayuda a la persisitencia del H pylori por acciones

de supresión inmunológica específica, que

impide la maduración de fagosomas en los macrófagos,

inhibiendo selectivamente la presentación antigénica

de las células T, bloqueando su proliferación y

además de controlar la respuesta inmune de tipo adaptativa

( T helper1 ) mediada por los mismos linfocitos T cooperadores,

que secretan principalmente interferon-IFN y cuyas funciones principales,

consisten en estimular las defensas por parte de los fagocitos

contra las infecciones, en especial las causadas por microorganismos

intracelulares ( 40 ) Del conocimiento de las variaciones en las

señales de secuencia s, se ha conocido la variabilidad

de cepas en relación a zonas geográficas y de grupos

étnicos ( 23 ).

GEN cagA ASOCIADO A LA CITOTOXINA CagA.- Otra

forma de explicar la baja prevalencia de sintomatología

en la mayoría de la personas colonizadas por el H pylori,

es por el conocimiento que se tuvo, de que las cepas de la bacteria

muestran grandes diferencias en su ámbito genético,

por la presencia de elementos genéticos móviles

y otras diferencias a nivel del genotipo, y del fenotipo; una

de las diferencias más importante y estudiada, es la relacionada

a la presencia o ausencia de una isla de patogenicidad denominada

cag, que se menciona como el segundo factor de virulencia y de

gran importancia desde el punto de vista de epidemilogía

y de patología. Este factor de virulencia representa un

fenotipo que diferencía a ciertas cepas de H pylori, ya

que solo el 60 % de las mismas expresan una proteina de alto peso

molecular de 120 a 140 KDa, denominada CagA . La localización

del gen cagA es crítica para expresarse, formando parte

de una isla de DNA de cerca de 40 Kb conocida como isla de patogenicidad

( cag IPA ) y que se compone por lo menos de 32 genes ( 23 ).

La isla de patogenicidad cag fue descrita en 1989 , como un gen

específico de H pylori y que rapidamente fue identificado

como marcador de cepas , que tienen la capacidad de aumentar el

riesgo de enfermedad ulcerosa péptica y de neoplasias gástricas

en los infectados; y como en el caso del gen vacA un gen homólogo

para el cagA en otras especies de HELICOBACTER, o en otras bacterias

gram negativas, tampoco ha sido identificado, lo que sugiere que

dicho gen hace sentir o es reflejo de un gen gástrico humano

específico ( 43 ). La isla de patogenicidad ( IPA ) tiene

varios genes que codifican los componentes de un aparato secretor

( sistema secretor del tipo IV, que como en otras bacterias gram

negativas Echerichia coli, Brucella suis, Bordetella pertussis

y Agrobacterium tumefaciens, logran la introducción o inyección

de macromoléculas: DNA y proteínas parecidas a la

toxina del HEMOPHILUS pertussis en las células infectadas),

y la proteina que en el caso del H pylri, se presenta como mediador

para que actúe el sistema secretor, está representado

por el producto CagA ( antígeno fuertemente inmunogénico

que desencadena la activación de interleucina IL-8 y de

factor de necrosis tumoral FNT, con la inmediata infiltración

de neutrófilos e inducción de la respuesta inflamatoria

) que es inyectado a las células epiteliales infecadas

y ya dentro del citoplasma celular, la proteina CagA es fosforilada,

reconocida y unida a un complejo de tirosina-fosfatasa, que estimula

la producción de citoxinas por la célula del hospedero,

e induce cambios en el comportamiento celular, que explican las

consecuencias que habitualmente se aprecian en pacientes infectados

por cepas de H pylori que si producen la proteina CagA y se califican

como cepas CagA positivas ( también denominadas cepas tipo

I o CagA + ) y negativas a las que no ( cepas tipo II o CagA -

). Es evidente y se ha demostrado que las cepas de H pylori CagA

+ son más virulentas, que inducen respuestas inflamatorias

más severas , que en general las cargas bacterianas de

colonización son seis veces o mayores en los antros gástricos

y producen in vivo e in vitro niveles

más altos de citotoxinas que las cepas CagA -. La asociación

entre la presencia de anticuerpos específicos para la proteina

CagA y úlcera péptica duodenal ha sido confirmada,

como que también la asociación entre la colonización

de cepas de H pylori CagA +, representan riesgos mayores para

el desarrollo de gastritis atrófica y adenocarcinoma gástrico

antral ( 47, 48 ). Se conoce que existe una importante interrelación

entre la producción de citotoxina vacuolozante VacA y la

presencia de la proteina CagA, pero que su expresión es

independiente, pero sin duda que ambas se han mostrado como factores

de virulencia específicos, que incrementan el riesgo de

desarrollar adenocarcinoma gástrico, riesgo que se aumenta

notablemente, si además existe predisposición genética

de los hospederos, como es por ejemplo la presencia de polimorfismos

proinflamatorios en varias citocinas ( 47, 48, 49 ).

Los múltiples factores de virulencia que manifiestan las

diferentes cepas de H pylori, son de máxima utilidad durante

las fases de colonización, para adjudicarse un micronicho

y asegurarse la persistencia, y son marcadores del potencial que

tienen algunas cepas, que al ser más virulentas son causa

de enfermedad, pero a diferencia de otros factores de virulencia

conocidos en otras bacterias gram negativas, a la fecha y en el

caso del H pylori, no se tienen explicaciones satisfactorias para

las sintomatologías tan proteiformes que manifiestan algunos

infectados, e incluso y en contraste a lo dicho, para los años

2000, se presentaron trabajos que mencionaron el hecho de que

la colonización por cepas de H pylori CagA +, podrían

considerarse como una marca de protección para posible

desarrollo de patologías esofágicas, específicamente

la esofagitis por reflujo y su complicación, el epitelio

de Barret ( 50, 51, 52, 53, 54, 55 ).

7.- REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ÁCIDO-PÉPTICA

GÁSTRICA POR EL HELICOBACTER pylori

Después de la ingestión y de la colonización

del H pylori con predilección al antro gástrico,

situación facilitada por los mecanismos de patogenicidad

y de virulencia descritos, se va a lograr una infección

persistente, que va a durar toda la vida, propiciando una respuesta

inflamatoria y daños a la mucosa. Pero también,

la bacteria es un agente causal involucrado en modificar los mecanismos

reguladores de la secreción ácido-péptica

gástrica, alterando las relaciones entre las hormonas gastrina

y somatostatina, cambios en la motilidad antro-pilórica,

y que explican la presencia de enfermedades gastroduodenales.

Los procesos inflamatorios inducidos por las citotoxinas bacterianas,

afectan a todos los tipos celulares de la mucosa gástrica,

y por supuesto a las células involucradas en la homeostasis

de la secreción ácido-péptica, las células

D productoras de somatostatina, a las células G de la gastrina

y a las células parietales productoras de ácido;

por lo que de inicio la gastritis antral ocasiona una inmediata

reducción de los niveles de somatostatina, y como esta

hormona regula la producción de gastrina, en respuesta

inmediata se presenta una hipergastrinemia; además la producción

de gastrina puede elevarse por efecto estimulante directo de citocinas

proinflamatorias sobre las células G, de que la gastrina

es por si misma un factor de crecimento para el H pylori, ( constituyendo

un efecto de retroalimentación positivo ) efecto que se

conoce puede revertirse mediante un tratamiento de erradicación

( 9, 37 ). La consecuencia de los niveles elevados de gastrina

dependen de las areas gástricas colonizadas por la bacteria,

por lo que en una gastritis de predominio antral, las células

enterocromafines y las parietales del cuerpo gástrico no

están afectadas, por lo que a los niveles elevados y persistentes

de gastrina, corresponde un incremento de la masa de células

parietales, con aumento en la producción de ácido,

con un aumento de la carga de acidez al duodeno, que induce a

la metaplasia gástrica como efecto protector, y como el

H pylori no puede colonizar al duodeno normal, coloniza las zonas

de metaplasia, lo que lleva a la inflamación y a la clásica

ulceración péptica. Si la inflamación se

extiende al cuerpo y se manifiesta en forma de pangastritis ,

los procesos inflamatorios inducidos por la bacteria, ocasionan

una disminución importante e indirecta en la producción

de ácido, por inhibirse la producción de histamina

de las células enterocromafines, y directamente por inhibirse

las funciones de las células parietales. La reducción

en la producción de ácido ocasiona aumento en los

niveles de gastrina, niveles que no tienen respuesta en la producción

de ácido por parte de la mucosa gástrica inflamada

del cuerpo, pero si se evidencia un estímulo proliferativo

y regenerativo ascendente sobre las células epiteliales

gástricas. El efecto continuo de proliferación,

regeneración y de inflamación, afecta las características

del ciclo celular epitelial, que lleva a una pérdida progresiva

de las estructuras glandulares, a la atrofia gástrica y

a un aumento de posibilidades de formación de úlceras

pépticas gástricas y al adenocarcinoma no cardial.

También se ha insistido en mencionar que la disminución

en la producción de ácido, protege contra la ulceración

duodenal, y de que también protege de las complicaciones

inducidas por el reflujo gastroesofágico. Como argumento

a favor de esta posibilidad, se menciona el aumento considerable

de las esofagitis, que ha seguido a los tratamientos de erradicación

de la bacteria, y de que el efecto protector sería mayor

para pacientes portadores de infección por cepas de H pylori

CagA +, debido a la mayor inflamación del cuerpo gástrico,

que acelera la progresión a gastritis atrófica multifocal

( 52 ).

En resumen los mecanismos patógenos implicados y que

se enlistan con más frecuencia a los ya mencionados son:

producción de toxinas ( citotoxinas, ureasa, mucinasas,

lipasas, lipopolisacaridasas, hemolisinas, fosfolipasas, etc.

), mediadores de la inflamación por activación de

neutrófilos, de monocitos y macrófagos, estimulación

de la producción de leucotrienos, de fenómenos autoinmunes,

infiltración y degranulación de eosinófilos

y la capacidad de regular la actividad ácido-péptica

gástrica a la alta o a la baja ( 19 ).

8.- RESPUESTA INMUNOLÓGICA DE LA MUCOSA GÁSTRICA

DEL HOSPEDERO A LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER pylori

La infección por H pylori induce una respuesta inmunológica

sistémica y a nivel de la mucosa gástrica, que son

importantes en la patogénesis, y aun cuando la producción

de anticuerpos, que se ha visto es importante, su acción

es limitada, ya que no ha conducido a la erradicación de

la infección. A pesar de los mecanismos que el H pylori

ha desarrollado para evitar o disminuir la respuesta inmune del

hospedero, esta sí se presenta y se activa desde que se

establece la infección, la que se manifiesta por respuesta

o señal de citocinas epiteliales y por infiltración

de la mucosa gástrica por neutrófilos, macrófagos

y linfocitos ( lo cual es más evidente si la colonización

se realizó por cepas CagA + ), que representa una respuesta

inmune adquirida específica, que incluye la generación

de anticuerpos, activación de linfocitos T, con respuestas

tipo Th1 ( helper 1 ) y Th2 ( helper 2 ), con predominio de la

respuesta Th1, lo cual es inusual para las bacterias productoras

de toxinas extracelulares, las cuales usualmente son confrontadas

por la activación de linfocitos B y una alta producción

de anticuerpos, y que representa la clásica respuesta inmune

tipo Th2; pero el grado de activación de la respuesta inmune

y que representa el sustento de las patologías asociadas

a la infección por H pylori, dependen de los dos factores

ya mencionados: las cepas y los factores genéticos del

hospedero, por lo que el efecto combinado de ambos factores, con

sinergismo explican los grados de patologías o que los

infectados se muestren asintomáticos ( 19 ). Esto se ejemplifica

al demostrarse que en humanos la úlcera péptica

es rara durante la supresión inmunológica con ciclosporina

y durante el embarazo, en donde las respuestas inmunológicas

tienen predominio de respuesta adaptativa tipo Th2; también

el hecho de la poca frecuencia de enfermedades gástricas

en las poblaciones africanas a pesar de la alta prevalencia de

infección por H pylori con cifras por arriba del 90 %,

en donde predomina una respuesta adaptativa de tipo Th2; se piensa

que esta respuesta disminuida parece estar inducidas por parasitosis

endémicas ( helmintiasis y paludismo constituyendo lo llamado

como enigma africano ) ( 55, 56 ).

Todavía en la literatura del año 2006 es frecuente

que se mencione que el mecanismo responsable de las manifestaciones

clínicas proteiformes, que siguen a la infección

por H pylori, no está totalmente esclarecido, como tampoco

se ha establecido un modelo teórico que explique a satisfacción

la respuesta inmune y que tiene lugar en la mucosa gástrica,

y que sigue sin duda a la invasión de la bacteria. ( 56

). Lo que se acepta es que la cepa CagA + , es la que tiene mayor

capacidad de inducir respuesta inflamatoria e inmune en la mucosa

gástrica, pero también se le ha asociado a una mejor

respuesta al tratamiento de erradicación, y que las cepas

VacA + se caracterizan por ser menos citotóxicas o patógenas

( 56 ).

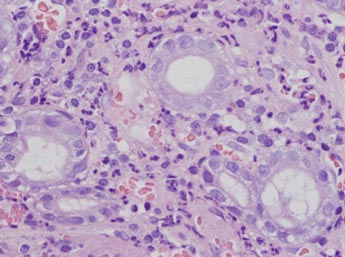

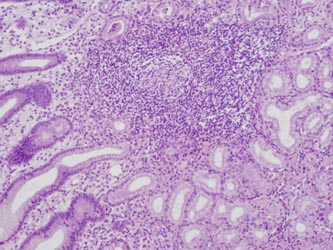

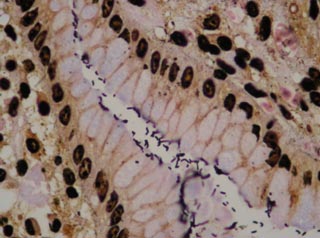

Una vez que el H pylori se ha establecido en la interfase entre

la capa mucosa y el epitelio gástrico , se manifiesta la

capacidad de mediar procesos de superviviencia, ( sistema enzimático

de ureasa ) de adhesión, colonización y multiplicación,

seguidos del inicio del daño tisular localizado y mediado

principalmente por residuos de ureasa, mucinasa, fosfolipasa,

las proteinas CagA y VacA, y lo importante, que junto con el polisacárido

bacteriano y la misma ureasa, estimulan inmediatamente la respuesta

de tipo inflamatorio. La patogénesis de dicha respuesta

incluye una primera fase caracterizada por la liberación

de sustancias tóxicas, que estimulan la respuesta inmunológica

local, expresada en un aumento de la inmunoglobulina IgA ( que

representa la inmunoglobulina principal de las mucosas), con el

objetivo de impedir la infección; las principales células

inflamatorias participantes en este proceso inicial, son los neutrófilos,

por lo que su presencia junto a folículos linfoides, son

indicativos de signo de actividad, e incluso en esta fase es frecuente

observar invasión intracelular epitelial de bacterias.

En una segunda fase se manifiesta una amplificación de

la respuesta inflamatoria, por la presencia agregada de linfocitos,

macrófagos y mastocitos, que en el sitio de lesión,

su papel es el de liberar una gran variedad de mediadores químicos,

como citocinas, eicosanoides, metabolitos reactivos de oxígeno

en forma de radicales libres de oxígeno y de activar el

sistema de complemento C, y favorecer la permanencia de la inflamación;

se menciona que en esta segunda fase también participan

neuropéptidos liberados por las neuronas del sistema nervioso

entérico, que contribuyen a ampliar la respuesta inflamatoria

y propiciar trastornos funcionales del estómago colonizado

por H pylori ( 41 ). Esta última etapa es importante en

la patogénesis de la inflamación gástrica,

resaltando la participación del sistema inmune local y

sistémico en el intento de controlar la infección

y de la neutralización de las citotoxinas bacterianas,

lo que además, potencia la destrucción hística,

la que según la duración puede llevar a la gastritis

de grado variable y la producción de úleras pépticas.

( 44, 45 ,46, ).

En la defensa del organismo frente al H pylori, se originan varias

respuestas en forma de citocinas, como la interleucina-8 ( IL-8