|

Seminario

El Ejercicio Actual de la Medicina |

|

| La enseñanza de la cirugía Dr. Enrique Graue W |

||||||||||||||||||||||||||||||

| Introducción Hoy en día no es concebible el entender a la cirugía como algo independiente de la medicina. De hecho, el título que reciben la mayor parte de los médicos que egresan de nuestras instituciones educativas es el de Médico Cirujano. Con toda seguridad el novel médico no esta capacitado para dominar las cada vez más complejas técnicas quirúrgicas, pero si lo debe estar para realizar, en situaciones de emergencia, ciertos procedimientos intervencionistas. Con el tiempo, y el desarrollo de las especializaciones en medicina, algunas de estas han evolucionado más orientadas hacia el ejercicio clínico y otras con mayores tendencias hacia la cirugía. Sin embargo, el clínico se hace cada vez más intervencionista y las especializaciones de la rama de la cirugía, son realmente especialidades médico quirúrgicas. Medicina y cirugía van necesariamente de la mano. En consecuencia, la enseñanza de cirugía no puede separarse de los principios que rigen la enseñanza de la medicina, y todo lo que es válido en relación con el aprendizaje de una, lo es, en diferentes medidas, para la otra. Las distintas etapas del aprendizaje, el razonamiento clínico, la adquisición de destrezas, la resolución de problemas y la autonomía, son comunes a ambas áreas; sin embargo, entre ellas, existen diferencias cuantitativas: El médico clínico requerirá de desarrollar más el razonamiento y las abstracciones diagnósticas y ejercitar una intuición particular para inferir diagnósticos en situaciones complejas. El cirujano, por su parte, deberá desarrollar habilidades visuoespaciales y destrezas específicas con intuición y capacidad para la resolución de problemas en situaciones comprometidas(1). El subrayar las particularidades del entrenamiento en cirugía es la intención de este capítulo. La evolución de la enseñanza de la cirugía. Bajo ese sistema, el iniciado ingresaba a una vida intrahospitalaria, casi monástica, permaneciendo en ella por un tiempo prolongando, Surge así el apelativo del médico que residía en la institución de salud: el médico residente. Estos residentes vivían, aprendían y practicaban en un hospital y, por la exposición constante a las diversas patologías, el aprendiz se convertía en experto y no era sino hasta entonces, por autorización de sus mentores, que abandonaban el recinto hospitalario para incorporarse como médicos externos o dedicarse a la actividad profesional. Ese sistema educativo prevaleció con algunas modificaciones durante muchos años e implicaba un sistema tutoral, fundado en el paternalismo, con aprendizaje de las experiencias de sus profesores y ocasionales lecturas recomendadas. Con el fin de reconocer los esfuerzos formativos empeñados y el gradual desarrollo de los sistemas educativos, las residencias médicas se integraron a las universidades, con ello, el sistema en general se escolarizó. Las instituciones de educación superior contribuyeron a su fortalecimiento estructurando planes y programas de estudios(3, 4). Con la aparición de los programas educacionales estructurados por años y objetivos, se definieron conocimientos y destrezas a ser obtenidos por años de entrenamiento. Sin embargo, el aprendizaje médico quirúrgico siempre ha revestido particularidades especiales y no ha sido hasta fechas recientes en que se ha puesto un especial énfasis en el entrenamiento gradual y sistemático sobre las habilidades particulares y competencias que debe adquirir y desarrollar un cirujano(5): Este cambio de paradigma se evidencia en la estructura de un programa y de sus objetivos, pues la pretensión es evolucionar de un aprendiz, sujeto del los conocimientos y destrezas de sus tutores, de los cuales aprende, primero viendo, después ayudando y posteriormente haciendo, hasta el desarrollo de programas bien estructurados con objetivos precisos y evaluaciones sistemáticas. Esta evolución se puede resumir en el cuadro siguiente(6):

El tránsito de forma de enseñanza a la otra no es sencillo y de hecho, en los programas modernos y bien estructurados, no siempre se pueden evidenciar estas diferencias, pues la adquisición de habilidades y destrezas manuales y visuoespaciales, como para alcanzar autonomía, son directamente relacionadas a una exposición constante y repetida a ellas. De ahí que la función de supervisión y tutoría cercanas sean imprescindibles, pero su finalidad en los programas bien estructurados será el privilegiar la vigilancia del cumplimiento de las competencias por sobre el trabajo cotidiano indiscriminado. Algunas aptitudes y características deseables

en el cirujano. Los conocimientos médicos Se ha estudiado, si existe una correlación directa entre el grado de conocimientos médicos (a través de resultados de preguntas de opción múltiple) con el comportamiento y aprovechamientos quirúrgicos de los residentes en sus diferentes rotaciones(9, 10), sin que se haya podido demostrar que existe ésta. Lo cual no significa que el conocimiento no es importante, sino que simplemente, el comportamiento y habilidades quirúrgicas no van directamente relacionadas con las otras destrezas requeridas a un cirujano. Las destrezas manuales No obstante estos resultados, es evidente que algún grado de destreza manual es necesario para el buen desarrollo del cirujano y tal vez haya que elaborar pruebas de destrezas motoras específicas para el aspirante a cirujano y determinar cuales de estas posibles habilidades, sean necesarias para su buen desarrollo educacional y profesional(12). Lo que si resulta evidente es que las destrezas quirúrgicas no son la resultante de una habilidad motora innata, sino más bien el producto de una educación gradual y entrenamiento constante, y que difícilmente, por si mismas, podrían ser un factor predictivo de quien va a desarrollarse como un buen cirujano. Las habilidades visuo espaciales. Dado que la educación en cirugía requiere de estas habilidades para la planeación, proyección y ejecución de actos quirúrgicos han sido estudiadas, a fin de conocer su valor predictivo en el desarrollo del cirujano. Las habilidades visuoespaciales, en el caso de la cirugía, han sido examinadas en el FAT (field articulation test)(14). Habiéndose demostrado ser de gran utilidad en la predicción de futuras habilidades quirúrgicas. La correlación en este sentido ha sido de alta significación, encontrándose que aquellos aspirantes que calificaban alto en esta habilidad, aprendían y se desarrollaban mucho mejor que aquellos que obtenían índices bajos(15). A pesar del gran valor predictivo de esta prueba y de que se antoja lógica su aplicación regular, son raros los programas de entrenamiento quirúrgico que la toman en consideración como criterio de selección para la aceptación de aspirantes. La personalidad del cirujano y sus características

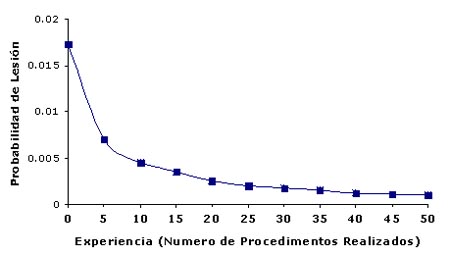

deseables. Las pruebas de personalidad y psicológicas hechas y comparadas contra otros profesionistas no han sido muchas y sus resultados variables. Cuando se preguntó a cirujanos y residentes cuáles eran las características que debiese tener un cirujano, estuvieron fuertemente de acuerdo en señalar que: La decisión; el poseer conceptos claros sobre justicia; exhibir espíritu de colaboración en grupo; tener flexibilidad intelectual; aceptar con honestidad los errores; ser disciplinado; estar motivado a lo novedoso y estar dispuesto a escuchar(16), serían las cualidades de personalidad y carácter más importantes. Lo que no quiere decir que esto sea un común denominador y si se analizan estos resultados se concluye con facilidad que todas estas características son más bien cualidades, y no necesariamente, perfiles de personalidad. Al comparar, mediante pruebas psicológicas, los perfiles de personalidad y ciertas características sociales predominantes entre médicos generales, especialistas clínicos y cirujanos, se observó que en estos últimos predominaban los caracteres de extroversión, competitividad, estructura mental estable, poca reactividad al stress y tendencia a tomar decisiones de índole práctica(17). Sin embargo, estos estudios fueron hechos al comparar individuos que ejercieron ya en los diferentes campos clínicos y quirúrgicos, por lo que estas características, bien pueden ser resultado del giro de la actividad profesional que moduló conductas, más que un perfil de personalidad al ingreso a la residencia. Cuando se preguntó, en un estudio de consenso de opinión, la opinión de cirujanos y residentes de años terminales sobre las características deseables que deben tener los residentes de años inferiores o novatos(18), los encuestados coincidieron en opinar que las características deseables en un residente novato serían que: maneje cuidadosamente los tejidos e instrumentos riesgosos (en relación con sus habilidades técnicas); que identifique fácilmente a los pacientes gravemente enfermos (en relación con sus habilidades clínicas); que establezca empatía con los pacientes (en relación con sus habilidades de comunicación); y el conocer la historia natural de las enfermedades (en relación con los conocimientos médicos). En el mismo estudio, cuando les fue preguntado sobre cuál era la característica importante que debiese tener un residente que inicia, la afirmación en la que estuvieron más fuertemente de acuerdo, fue el que los novatos reconocieran cuáles eran los límites de sus conocimientos y habilidades. Se puede o no coincidir con muchas o todas aquellas características aquí expresadas, pero el hecho es que no está demostrado, que una prueba psicológica pueda definir cuáles son los perfiles de personalidad de un cirujano y mucho menos que éstas pudieran, por el momento, llegarse a aplicar en la selección de candidatos idóneos para el ejercicio y desarrollo profesional exitoso de una especialidad médico quirúrgica. Como se aprenden las destrezas quirúrgicas Mas allá de la variable habilidad motora del movimiento de manos, muñecas y dedos que un aspirante a cirujano pueda llegar a tener, lo que ha de desarrollar son destrezas de percepción del entorno (habilidades perceptuales), a los que debe añadir un conjunto coordinado de movimientos y de habilidades motoras capaces de actuar simultáneamente, seleccionando en forma rápida la respuesta adecuada para los eventos que puedan presentarse en ese entorno anatómico: A lo anterior, ha de agregar la capacidad de manipular con precisión y rapidez pequeños objetos anatómicos diferenciando siempre prioridades y tiempos quirúrgicos. Para conseguir lo anterior, el cirujano en ciernes debe gradualmente pasar por 3 diferentes etapas que son esenciales para su correcta maduración(19). 1.-Etapa Cognitiva 2.-Etapa de integración Es también en esta fase de integración, donde el cirujano en ciernes actúa, con frecuencia, como ayudante de cirujanos más avezados en conocimientos y destrezas y en donde, la retroalimentación del tutor quirúrgico, colabora en forma significante al aprendizaje, al ir comentando los pasos, subrayando en ellos lo más importante, estimulando de esta forma, a la integración reflejos visuales – cerebrales en el residente en formación. En la medida en que el residente avanza en esta fase de integración, le será de gran utilidad la realización de procedimientos sencillos (que no requieran de decisión y destrezas avanzadas), pues se irán fortaleciendo reflejos visuales – cerebrales a los que se irán añadiendo reflejos manuales que eventualmente conducirán a la automatización. 3.- Etapa de automatización Cada procedimiento en cirugía lleva implícito, necesariamente, estas etapas de formación. De hecho, cuando un cirujano experimentado se enfrenta a un procedimiento nuevo, transcurre obligatoriamente por este proceso. Claro esta, que de acuerdo a la experiencia y destrezas previas, la etapa de integración se acorta y el proceso de automatización se adquiere con mayor rapidez y facilidad(20). Estas diferentes etapas del aprendizaje deben tenerse en cuenta por los instructores y profesores de las especialidades quirúrgicas y estar conscientes de ellas, pues con facilidad los instructores olvidan que su entrenamiento fue así. Se ha demostrado(21), que entre más experto se es en un procedimiento y mayores son las habilidades del instructor, mayormente se le dificultan el fraccionar el conocimiento y destrezas, en estas tres etapas necesarias para el desarrollo eficiente de un cirujano en ciernes. Tal y como se describen estos pasos, pareciera que el efectuar un procedimiento quirúrgico es más una habilidad manual que un proceso intelectual producto del conocimiento. Pero no es así, el cirujano debe tener un razonamiento clínico el cual se adquiere mediante el proceso del conocimiento médico y este razonamiento clínico se traduce, en el cirujano, en la toma de decisiones relacionadas al entorno quirúrgico del caso en particular. De hecho, se estima que en una cirugía estas decisiones representan el 75% de la actividad del cirujano y sólo el 25% del tiempo quirúrgico, se relaciona con habilidades y destrezas manuales producto de la automatización(22). Pero sin duda en la formación del cirujano, existe la necesidad de crear automatización de una serie de eventos (incisiones, cortes, suturas etc.) que entre más se repitan, con mayor eficiencia se harán, y esto será valido para todo nuevo procedimiento ya que una destreza adquirida no es necesariamente extrapolable a la adquisición de nuevas habilidades(23), por lo que existe, en todo procedimiento, una curva de aprendizaje variable a cada cirujano y acto en particular. Esta curva de aprendizaje llevará siempre implícita estas tres etapas, cognitiva, de integración y de automatización. Se debe saber que se va a hacer, se debe aprender que es necesario para poder hacerlo y repetirlo cuantas veces sea necesario hasta lograr la automatización. Como se enseñan las destrezas quirúrgicas. El paciente como objeto de aprendizaje quirúrgico Se ha innumerablemente afirmado que el mejor maestro es el paciente, y sin duda, lo es. La experiencia sólo se gana a través de ellos y cada paciente es un ser distinto, al que el médico y el cirujano, se deben enfrentar con una actitud indagatoria, lo que permitirá aprender de él y así poder aplicar en otros pacientes los conocimientos y experiencias adquiridos. Lo mismo sucede en cirugía, el cúmulo de éxitos y fracasos hace la experiencia del cirujano y es esta experiencia la que el cirujano ofrece en beneficio de cada caso en particular. Con ello, hay que aceptar que un elemento importantísimo de la curva de aprendizaje es el paciente v no existe forma de que no sea así. Existen diferentes curvas de aprendizaje, puede uno comparar casi cualquier cosa: Experiencia vs. Complicaciones; tiempo quirúrgico vs. Complicaciones; tiempo quirúrgico vs. Experiencia etc... Pero la que realmente importa comparar, para fines del aprendizaje y seguridad de los pacientes, es experiencia contra complicaciones. En la Curva 1 se muestra el posible índice de complicaciones vs el número de casos efectuados de un determinado procedimiento, en ella se apreciará como la curva desciende en la medida en que la experiencia del cirujano aumenta como consecuencia de la eliminación y prevención de errores. Curva de aprendizaje 1

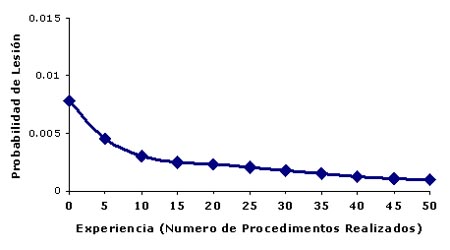

Sin duda, la finalidad de todo aprendizaje será el aplanar la curva de aprendizaje, reduciendo, en la medida de lo posible, la incidencia de complicaciones en los primeros casos efectuados tal y como se muestra en la Curva 2. Curva de aprendizaje 2

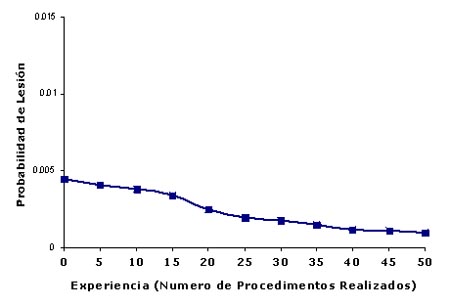

Si bien no es posible el reducir siempre a cero las complicaciones inherentes a cualquier acto médico, en los casos quirúrgicos, el objetivo de toda curva de aprendizaje será el abatir y aplanar esta curva. Esto es válido aún para las intervenciones o procedimientos sencillos o cuando el cirujano tenga grandes destrezas (como pudiera ser el caso de la curva 3). Curva de aprendizaje 3.

El reto en la enseñanza de la cirugía es minimizar esta curva, procurar que durante ella las complicaciones sean mínimas y que la automatización y destrezas necesarias, lleguen lo más pronto a formar parte de la experiencia del cirujano. Pero lo que no es ético es el que toda la curva de aprendizaje la sufra el paciente y que complicaciones, que pudieron ser evitadas con una supervisión adecuada y un aprendizaje gradual, hayan sucedido como parte integral del adiestramiento a costa de los pacientes. Para ello, se debe echar mano de algunos recursos que complementen las fases iniciales cognitivas y de integración, permitiendo así que la autonomía se alcance en las mayores condiciones de seguridad de los pacientes. Los Laboratorios de Cirugía (Wet Labs) La variedad de temas que se pueden incluir en estos laboratorios es muy amplia y va desde los temas básicos, tales como hacer nudos y manejo de instrumentos, hasta la habituación a microscopios quirúrgicos (en donde el novato debe alcanzar un alto grado de automatización). Ejemplos claros y bien demostrados de la utilidad de ellos son: El manejo de incisiones en piel, anastomosis vasculares o intestinales, uso de láseres etc.(24). Estos laboratorios quirúrgicos han resultado de especial importancia en la enseñanza de la cirugía laparoscópica y en la transformación de las destrezas quirúrgicas de los cirujanos, pues esta se divulgó y se hizo extensiva a un gran número de ellos, por virtud de estos cursos, habiéndose enseñando con éxito y mínimas complicaciones(25, 26). Es en estos laboratorios donde el modelo de enseñanza propuesto por Peyton(27), puede ser de gran utilidad para la enseñanza de destrezas y habilidades. Como en cirugía, el aprendizaje en los laboratorios quirúrgicos debe incluir 4 etapas: 1.- Demostración: 2.- Fragmentación: 3.- Formulación: 4.- Ejecución La cirugía en animales. Al margen de las consideraciones éticas que sobre la vida animal existen y de los costos de mantenimiento e higiene de los bioterios, lo cierto es que tampoco la cirugía en animales es aplicable integralmente a la cirugía en un ser humano por lo que este tipo de entrenamiento quirúrgico, no tiene una aplicación universal, como paso previo a la cirugía humana. Sin embargo, ha demostrado ser especialmente útil en el adiestramiento para realizar anastomosis viscerales y vasculares (particularmente el usar perros)(29) y en cerdos, para el consecución de habilidades y destrezas en colecistectomía laparoscópica(30). Cirugía Simulada por Computadora Se ha propuesto asimismo, que estos sistemas de simulación computacional pudieran ser mecanismos de evaluación sobre las destrezas quirúrgicas obtenidas por un cirujano durante su entrenamiento, y de esta forma servir como instrumentos de certificación(34). Sin embargo, el suponer que un sistema de simulación pudiera reflejar las aptitudes necesarias en habilidades y destrezas quirúrgicas, esta aún por definirse y debe ser considerado cuidadosamente. Pero sin duda, es un componente más de la revolución educativa que puede llegar a mejorar la seguridad de los pacientes, evitando complicaciones, al permitir adiestramientos previos en condiciones simuladas y en colaborar efectivamente en la educación médica continua(35). El Cirujano como docente Si bien es cierto que el observar un procedimiento preciso y hábilmente realizado representa un aprendizaje efectivo, este será significativamente mayor, si el cirujano explica los pasos y hace hincapié en que evitar y que hacer en cada uno de ellos con precaución y precisión(36). Se ha subrayado ya la necesidad de que la construcción del conocimiento y su integración a las habilidades y destrezas quirúrgicas sea gradual. La enseñanza de la cirugía así lo demanda. Pero también demanda la experiencia en el ser humano. Esta es inevitable. Y es aquí donde el docente interviene en forma decidida al ir supervisado, gradualmente, las destrezas que debe adquirir el cirujano en formación e ir permitiendo las lleve a cabo bajo supervisión, haciendo en cada paso, las observaciones positivas necesarias para reforzar conductas y fortalecer la confianza, y minimizar, en lo posible, las complicaciones que puedan ser evitadas. Sólo de esta forma un cirujano se va gradualmente haciendo experto y apto para la autonomía quirúrgica necesaria en su formación. Un programa de residencia bien estructurado no sólo implica la definición precisa y clara de las competencias a ser adquiridas durante el entrenamiento, sino que implica también la correcta supervisión de ellas, el reforzamiento de conocimientos, las habilidades de educación continua, la aplicación de las evidencias médicas en el manejo de los pacientes y la evaluación de los resultados del aprendizaje obtenido. La evaluación de las destrezas quirúrgicas Los programas de residencias médicas y los organismos certificadores de conocimientos y destrezas, evalúan, de una forma u otra, a los residentes durante su proceso formativo o al término de el. Para el efecto, se han propuesto una serie de estrategias que se complementan entre sí. Las herramientas más comúnmente empleadas son: Los reportes de evaluación durante el entrenamiento; los exámenes escritos y orales; los exámenes clínicos estructurados; La bitácora de los reportes de procedimientos quirúrgicos efectuados por el residente y sus resultados; los exámenes estructurados de competencias clínicas y técnicas, y los exámenes por medios computacionales de técnicas virtuales específicas. De una forma u otra, de las competencias esperadas que tenga un cirujano, estos métodos de evaluación ponderan, en forma diferente, las competencias esperadas al término de sus rotaciones o formación. Así, por ejemplo: El dominio de los conocimientos médicos necesarios puede ser satisfactoriamente ser evaluado por virtud de exámenes orales y escritos; las habilidades de comunicación y de relación médico paciente a través de la observación directa del comportamiento, utilizando para ello archivos personales de cada residente (Portafolios) y completarse con evaluaciones de 360° (al preguntar sobre el comportamiento del médico residente a tutores, pacientes, enfermeras y eventualmente otros residentes); la obtención gradual de destrezas quirúrgicas puede ser monitoreada a través de la bitácora quirúrgica personal donde pueden anotarse los procedimientos efectuados y las observaciones de los tutores correspondientes; y sus habilidades clínicas y de criterio quirúrgicos por medio de exámenes clínicos y técnicos estructurados(38), y exámenes por simuladores de cirugía(39). Sin duda, la mejor evaluación será aquella que se haga en forma periódica durante el proceso formativo, pues permite la retroalimentación y el reforzamiento o corrección de conductas y actitudes, reconociendo tempranamente las deficiencias en conocimiento, actitudes y adquisición de destrezas. En el caso de la adquisición de destrezas quirúrgicas la estrategia evaluatoria más comúnmente usada son los reportes de evaluación estructurados. En ellos, se describen, lo que se espera, en destrezas y habilidades, que tenga un residente en formación de acuerdo a lo programado para un determinado período de entrenamiento. De esa forma, el tutor u observador pueden calificar, mediante escalas de orden subjetivo, la capacidad y destreza que se va adquiriendo y su evaluar el grado de evolución. Estos reportes, entre más detallados puedan llegar a ser, mejor serán como estrategia evaluatoria y educativa. Un ejemplo de lo anterior, podría ser, para el caso de manejo de una simple herida quirúrgica por el residente de primer año:

En este sencillo ejemplo, el observador ha podido calificar, en un simple acto, el comportamiento de un residente que limpió adecuadamente los bordes de la herida, que afrontó bien los planos profundos, pero que su destreza resultó ser insuficiente en la sutura de la piel. Ejemplos de estas formas de evaluación durante el entrenamiento puede haber muchos, tanto en la parte apreciativa, como en los diferentes pasos de un procedimiento. La principal ventaja de estas formas evaluatorias es su doble efecto, pues por una parte la información es formativa, al permitir poner énfasis en el reforzamiento de ciertas destrezas insuficientes, como sumatoria para la evaluación final(40). Por su frecuente empleo, estas formas de evaluación han sido comparadas con los resultados de exámenes clínicos y técnicos estructurados(41) y se ha demostrado que tienen una pobre correlación, probablemente debido a los factores humanos que intervienen en la relación observador- residente(42), pues influyen factores distintos a los que pretenden ser evaluados ya que las buenas entre residente – observador, contribuyen a que el residente observado tenga una mejor puntuación. Con todo y este defecto de apreciación emocional y subjetiva, esta índole de evaluaciones son sin duda elementos de gran importancia durante el proceso formativo- correctivo, particularmente, si son usados a lo largo del programa de una residencia, pues permiten individualizar, identificar y diferenciar los puntos débiles en la adquisición de destrezas de un residente, y una vez identificados, brindar una retroalimentación positiva a los residentes en formación, lo que a su vez les permite la corrección oportuna de estas debilidades. Evaluaciones posteriores pueden demostrar como estas deficiencias son superadas por el residente lo cual transforma el proceso evaluatorio, en un elemento que el educando encuentra de apoyo a su formación. Referencias

|

||||||||||||||||||||||||||||||