“El doctor obtiene conclusiones desastrosas de su experiencia

clínica porque no tiene concepción del método

científico, y cree, como cualquier rústico, que

el manejar la evidencia no necesita pericia”.

El Dilema del Doctor. George Bernard Shaw.

Introducción

Es el final del segundo turno en la consulta externa

de pediatría y, como buen residente, te has quedado hasta

ver las últimas consultas. Después de revisar 15

pacientes, te pasan a un lactante de un año 6 meses de

edad, con otitis media aguda derecha, sin otros datos clínicos.

Recetas ampicilina en suspensión oral por 10 días,

como has visto hacerlo a tus residentes de años superiores

y a alguno de los especialistas. La mamá del bebé

queda satisfecha con el diagnóstico y el tratamiento. Continúas

viendo pacientes, y al final del día, cansado y algo fastidiado,

regresas a casa a descansar para la guardia de mañana.

Entre sueños intentas recordar en dónde aprendiste

ese tratamiento de la otitis media y por qué te sientes

tan seguro de que es el tratamiento correcto, ¿fue en la

clase de Infectología, Pediatría u Otorrinolaringología?,

¿lo leíste en algún libro de texto, apuntes

de clase o revista médica?, ¿o es lo que has visto

hacer a tus compañeros de años superiores y sencillamente

has imitado esa conducta? Tus maestros te han dicho en infinidad

de ocasiones que la medicina es una ciencia y un arte, y que es

nuestro imperativo ético el combinar estas dos facetas

para proporcionar el mejor tratamiento en cada paciente. También

te han dicho que es importante reflexionar para ser un buen clínico,

pero sólo tienes un recuerdo vago de la “reflexión

sobre la acción”. Te das cuenta que estás

muy cansado, que no es el momento de filosofar sobre tu papel

en el universo, y que mañana te espera una guardia de intenso

trabajo, saturada de pacientes con múltiples problemas

clínicos y administrativos, así como profesores

y compañeros de trabajo llenos de exigencias y solicitudes,

por lo que decides desconectar la mente de tu complejo entorno

laboral y educativo, al fin y al cabo mañana será

otro día….

Tradicionalmente, trabajamos bajo la premisa de que el médico

sabe lo que tiene que saber en el momento del encuentro clínico,

y que para un padecimiento frecuente como la otitis media aguda,

el residente tiene la información suficiente para tomar

la mejor decisión para el enfermo. Después de todo

ya terminó la carrera de medicina y se encuentra cursando

un programa estructurado de adquisición progresiva y supervisada

de conocimientos, habilidades y destrezas para ser un pediatra

competente. Suponemos que, de alguna manera no bien definida,

el clínico ha buscado en diversas fuentes la literatura

científica relevante y actualizada, y ha interiorizado

la información contenida en esos trabajos de investigación

convirtiéndola en conocimiento a través de la evaluación

crítica de la literatura.

Al analizar este episodio clínico, identificamos los siguientes

puntos que deben motivar una profunda reflexión: es muy

probable que el médico residente no tenga un panorama integral

de todo lo publicado relevante al tratamiento de la otitis media

en la literatura nacional e internacional, y que su percepción

del sustento científico de la decisión sea una visión

sesgada del problema generada por su experiencia personal, una

revisión selectiva y azarosa de la literatura médica,

las estrategias educativas de la industria farmacéutica

y de sus profesores, y la falta de tiempo e incentivos para dedicar

el esfuerzo necesario para revisar ampliamente todo lo publicado.

También es poco probable que después de una larga

jornada de trabajo rutinario en la residencia, tenga la energía

y motivación suficientes para realizar una búsqueda

estratégica de la literatura, utilizando con rapidez y

eficiencia las bases de datos electrónicas de medicina,

así como consultar las fuentes de información secundarias

prefiltradas disponibles actualmente, sobre todo si esto tiene

un costo económico que tenga que salir de su bolsillo.

La adquisición de las habilidades para una evaluación

crítica de la literatura médica requieren de tiempo

y esfuerzo, ya que no son destrezas habituales del dominio completo

del gremio médico, y es poco probable que el clínico

visualice con claridad la información cuantitativa de la

magnitud de la eficacia de una intervención terapéutica.

Desafortunadamente, también es poco probable que un trabajador

de la salud cuestione críticamente su manera rutinaria

de hacer las cosas, ya que no está acostumbrado a reflexionar

de manera cotidiana. Existen gran número de obstáculos

e incentivos negativos para dedicar tiempo, reflexión y

esfuerzo a la mejoría de calidad y desarrollo profesional

continuo en la práctica y aprendizaje de la medicina en

la época actual, obstáculos que se ven magnificados

durante una residencia médica.

Está demostrado que existe un lapso de tiempo considerable,

difícil de justificar en la situación actual de

diseminación electrónica instantánea de información,

desde el momento en que se produce la investigación científica

relevante a seres humanos enfermos, el tiempo en que se publica,

hasta el momento en que se utiliza de forma generalizada por la

comunidad médica, lo que ocasiona que no se brinden a la

sociedad intervenciones que están científicamente

sustentadas, y que podrían disminuir la morbimortalidad

de los pacientes (1,2). Algunos de los factores que son determinantes

de la necesidad de fundamentar la atención de la salud

en la evidencia científica disponible, son los siguientes

(3,4):

-

La gran variabilidad en la práctica

médica

-

La variación en la utilización

de recursos materiales y tecnológicos

-

La incertidumbre respecto al beneficio de

tecnologías nuevas y en uso

-

El costo cada vez mayor del gasto en salud

-

El exceso de información científica

que no puede ser analizada apropiadamente ni asimilada oportunamente

por el profesional de la salud

-

El uso inapropiado de la experiencia como

único eje de la toma de decisiones

-

El aumento inexorable de la demanda de servicios

médicos, y la necesidad de encontrar un equilibrio entre

la equidad, la eficiencia y la calidad

Desarrollar las destrezas intelectuales y cognoscitivas de la

MBE promueve que el profesional de la salud sea un consumidor

educado de la información científica, y pueda utilizar

adecuadamente esa mina de oro que es la literatura médica

para mejorar la calidad de atención de los pacientes y

su propio desarrollo profesional. Existen diferentes barreras

para la utilización de la MBE: el alto costo de las publicaciones

periódicas y de los libros, la información más

reciente en ocasiones sólo está disponible en el

idioma inglés, la falta de equipo de cómputo y del

conocimiento de cómo utilizarlo eficientemente, el exceso

de trabajo asistencial, administrativo y de otros tipos que deja

poco tiempo para realizar búsquedas de la literatura, rescatar

los documentos, y analizarlos con detenimiento, así como

una cultura en la comunidad médica y la sociedad de resolver

los problemas en el momento, sin buscar más información

que la fácil y rápidamente disponible (opinión

de colegas, libros de texto, etc.) (3,4). La eliminación

o disminución de estos factores negativos es una tarea

de grandes proporciones que requiere de la participación

organizada del gobierno y de las instituciones públicas

y privadas de atención de la salud en nuestro país,

para poder cumplir con la obligación de respetar el derecho

del ser humano a una atención médica de calidad.

Una de las soluciones a la problemática a que se enfrenta

el médico residente para atender enfermos en los escenarios

de la medicina moderna, es la Medicina Basada en Evidencias (MBE)

(4,5). El objetivo principal de este documento es el proveer un

panorama integral y actualizado de la MBE, enfatizando sus aspectos

educativos relevantes para las residencias médicas.

Origen y Evolución del concepto

La MBE es una de las más importantes historias de éxito

de los 1990’s, ya que en el lapso de una década este

movimiento ha tenido una diseminación e impacto significativos

en las políticas y estrategias de atención de la

salud de varios países como Canadá y el Reino Unido

(6). En países en vías de desarrollo con un idioma

nativo diferente al inglés, el proceso de diseminación

de los conceptos de la MBE va a un ritmo más lento, irregular,

y en direcciones azarosas, por razones de índole social,

educativa, económica, cultural, y los efectos de las múltiples

fuerzas que interactúan dentro y fuera de la medicina (4).

La Medicina Basada en Evidencias (MBE) es muchas cosas para muchas

personas, para algunos es un nuevo paradigma en la enseñanza

y práctica de la medicina, para otros es una herramienta

sistematizadora, un movimiento intelectual, una filosofía,

una actitud, una novedad pasajera, una moda peligrosa, e incluso

el fin de la medicina clínica como la conocemos. Se puede

considerar a la MBE como una serie de actitudes hacia la práctica

y aprendizaje de la medicina, que ofrece una perspectiva integral

y actualizada sobre la manera como se toman las decisiones relacionadas

con la salud, tanto al nivel individual como poblacional, con

el objetivo principal de ofrecer al individuo y a la sociedad

la atención médica de mejor calidad posible, utilizando

las estrategias diagnósticas y terapéuticas más

efectivas de acuerdo a los recursos disponibles (2,4). Si bien

la actitud de utilizar la evidencia para el mejor manejo de los

enfermos ha existido en la comunidad médica desde sus orígenes,

es en las últimas dos décadas cuando se ha generado

el entorno que favoreció la aparición del concepto

en su acepción actual, con la combinación de los

avances de la informática médica (equipos de cómputo

más poderosos y baratos, bases de datos electrónicas

de cada vez menor costo, el crecimiento de Internet), la avalancha

de productos de investigación biomédica en forma

de ensayos controlados con asignación al azar y meta-análisis,

y las exigencias de la sociedad para recibir una atención

médica de calidad, motivando un entorno que requiere la

integración de habilidades que plantea la MBE para trabajar

con profesionalismo (5).

De acuerdo con Straus y colaboradores, MBE es “...la

integración de la mejor evidencia investigacional con la

pericia clínica, los valores del paciente y sus circunstancias...”

(7). La palabra evidencia en español no tiene el mismo

significado que evidence en inglés, lo que ha originado

confusión, discusiones y diferentes propuestas para expresar

el concepto en nuestro idioma, como el término “medicina

basada en pruebas”, o “medicina basada en pruebas

científicas”. Por la similitud visual, verbal y la

fuerza de uso, se ha adoptado el término medicina basada

en evidencias en los países de habla hispana, en el sentido

de evidencia científica empírica y racional, por

considerar que ha sido aceptada en este contexto con ese significado

(4,5).

Es aparente que muchas de las ideas que promueven el ejercicio

de la MBE son muy antiguas, y a decir de algunos autores, “siempre

se han practicado”(5,7). En algunas publicaciones se identifica

su origen en el París post-revolucionario, con médicos

como Pierre Charles Alexandre Louis, que rechazaban los pronunciamientos

de las autoridades de esa época, y buscaban la verdad en

la observación sistemática de los enfermos (8).

Su contribución a la epidemiología clínica

fue el basar las recomendaciones de tratamiento en los resultados

de experiencias colectivas, más que en la experiencia individual

limitada, la tradición, o la teoría (8).

En los 1950’s y ‘60s, uno de los esfuerzos más

importantes para la utilización apropiada de la evidencia

científica en medicina nació por el entusiasmo y

trabajo de Archibald Cochrane, un epidemiólogo inglés

que trabajaba para el Servicio Nacional de Salud británico.

Archie Cochrane fue uno de los luchadores iniciales a favor del

estudio clínico con asignación al azar, reconoció

el poder del ensayo clínico como un potente método

de obtener información no sesgada sobre la eficacia de

intervenciones terapéuticas, y también las limitaciones

de un solo estudio clínico como una muestra limitada de

una realidad mucho más amplia y compleja (9). Él

dijo en 1979 “...es ciertamente una gran crítica

a nuestra profesión el que no hayamos organizado un resumen

crítico, por especialidad o subespecialidad, adaptado periódicamente,

de todos los ensayos controlados aleatorios relevantes...”(10).

Su libro “Effectiveness and efficiency: random reflections

on health services”, ha influenciado las políticas

y decisiones sobre los servicios de salud en muchas partes del

mundo, y sirvió como impulso para la creación de

la Colaboración Cochrane, que actualmente constituye uno

de los trabajos más importantes y productivos de la MBE

en el mundo (10).

Los conceptos actuales de la disciplina de MBE fueron desarrollados

e implementados formalmente en la Escuela de Medicina de la Universidad

de McMaster, en Hamilton, Ontario, Canadá, en la década

de los setentas y ochentas. Un grupo de epidemiólogos clínicos

entre los que se encontraban David Sackett, Brian Haynes y Peter

Tugwell, diseñaron una serie de artículos sobre

cómo leer revistas médicas, que aparecieron en el

Canadian Medical Association Journal en 1981. Se propuso

el término “critical appraisal” (que

se ha traducido como apreciación o evaluación crítica)

para describir cómo aplicar una serie de reglas básicas

para el análisis de las publicaciones científicas,

y se comenzaron a enseñar estos conceptos en su institución

a partir de entonces. Después se dieron cuenta de que era

necesario ir más allá de revisar las revistas médicas,

sino que la investigación publicada debía usarse

de manera real en la solución de problemas clínicos

en la atención de pacientes, a lo que David Sackett llamó

“traer la apreciación crítica a la cabecera

del enfermo” (11). En 1990 Gordon Guyatt tomó el

cargo de Director de la residencia de medicina interna en McMaster,

quien con el resto del equipo creía que el proceso descrito

representaba una manera fundamentalmente diferente de practicar

la medicina, por lo que propusieron un término que formalmente

capturara esta diferencia. El término inicial que Guyatt

sugirió fue “medicina científica”, el

cual no fue aceptado por las autoridades de su institución,

y posteriormente propuso “evidence-based medicine”

el cual sí fue aceptado. El término apareció

por primera vez en una documento dirigido a los médicos

que aplicaban para ingresar al programa de residencia en medicina

interna dirigido por el Dr. Guyatt, y después apareció

formalmente en una editorial del ACP Journal Club en 1991 (11).

En 1992, el movimiento de la atención de la salud basada

en evidencia se consolidó con la formación del Evidence-Based

Medicine Working Group, quienes publicaron en la revista

JAMA el artículo que marcó el debut internacional

del concepto (12). Después publicaron varios artículos

titulados “Guías del Usuario de la Literatura Médica”

en la misma revista, que se han convertido en el estándar

de oro vigente de cómo analizar literatura médica

científica, y recientemente se han agrupado en forma de

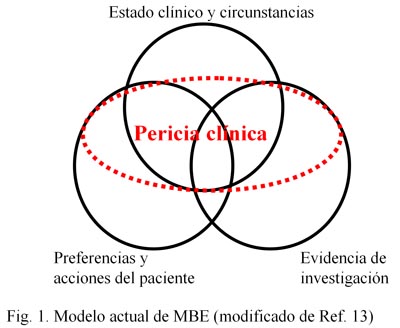

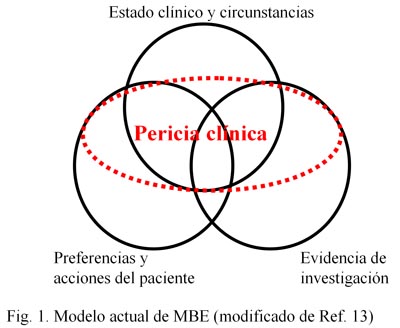

un libro (11). El modelo actual de la MBE plantea que la pericia

clínica debe ser una fuerza integradora de los valores

del paciente, su entorno y circunstancia (disponibilidad de recursos),

y la evidencia científica más reciente de calidad

(Figura 1) (13).

Pasos de la MBE

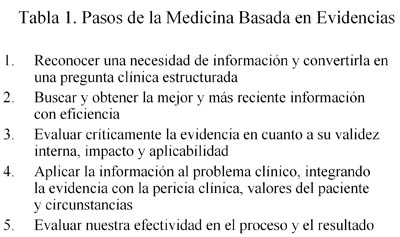

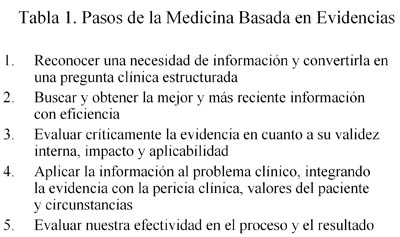

El proceso de la práctica de la MBE está estructurado

en cinco etapas o pasos consecutivos (5,7) (Tabla 1).

-

La Pregunta. El primer

paso, la elaboración de una pregunta clínica relevante,

bien estructurada, y que se origina de un problema clínico

real, es tal vez el paso más importante y valioso que

propone la MBE. El eje central que determina la modificación

en la actitud del clínico, y que lo empuja a buscar información,

es la inquietud intelectual motivada por una actitud reflexiva

que está alerta a la detección de vacíos

en el conocimiento durante la práctica profesional. Esta

actitud en lugar de esconder las brechas de conocimiento o trivializarlas,

las toma de manera positiva como el gatillo de búsqueda

de información, para beneficio del enfermo y el desarrollo

personal profesional. Diferentes estudios demuestran que el

médico no busca la respuesta a sus inquietudes la mayoría

de las veces, sólo en aproximadamente 30% de las ocasiones,

y casi siempre lo hace a través de colegas, especialistas

o de los libros de texto a que tiene fácil acceso (14).

El acto clínico de ver pacientes genera la necesidad

de nueva información, y los clínicos que iniciaron

el moviemiento de MBE han propuesto el siguiente método

para generar preguntas de una manera estructurada que sean más

susceptibles de ser encontradas en las bases de datos electrónicas.

Las preguntas buscan conocimiento específico para informar

la toma de decisiones, y se componen de cuatro elementos básicos

que se pueden recordar con el acrónimo PICO:

P = El Paciente o problema de interés.

Esta parte de la pregunta es la descripción de un grupo

de pacientes similares al que se va a estudiar y se pueden incluir

variables como la edad, el sexo, la raza y el grado de la enfermedad,

con el cuidado de balancear la brevedad con la precisión.

I = La Intervención o exposición.

Aquí se describe la intervención terapéutica

en estudio o la exposición a una prueba diagnóstica

o factor pronóstico.

C = La Comparación. Esta parte de la

pregunta describe la alternativa a la intervención propuesta

inicialmente, como puede ser un tratamiento ya establecido,

un placebo o la no intervención. Si bien es cierto que

no todas las intervenciones necesitan de una comparación,

la mayoría de las preguntas clínicas involucran

una alternativa entre dos o más opciones.

O = “Outcome” o Resultado clínico.

Debe tratar sobre un resultado clínico relevante que

sea de interés para el paciente, por ejemplo morbilidad

o mortalidad.

El siguiente es un ejemplo de una pregunta clínica estructurada

con esta metodología:

P = ¿En pacientes pediátricos con meningitis bacteriana…

I = …el uso de glucocorticoides sistémicos…

C = …comparados con el uso de placebo…

O = …disminuyen las secuelas neurológicas y la

mortalidad?

Está demostrado que estructurando en forma de preguntas

las lagunas de conocimiento que encontramos en nuestra práctica

clínica, incrementamos la posibilidad de encontrar una

respuesta con sustento científico, mejoramos la calidad

de nuestro proceso de búsqueda en las bases de datos

(la estructura de la pregunta sugiere los términos de

búsqueda y orienta la misma haciéndola más

eficaz), y mejoramos la comunicación con nuestros colegas,

profesores, residentes y alumnos al verbalizar de manera puntual

nuestras inquietudes (7). Las preguntas constituyen un motivador

poderoso para mejorar la calidad de nuestro desempeño

clínico, y ayudan a enfocar el poco tiempo que tenemos

disponible para leer la literatura médica en la solución

de los problemas clínicos reales bajo nuestra responsabilidad.

Esta metodología ayuda a dirigir nuestros esfuerzos de

educación continua a las necesidades individuales de

adquisición de conocimientos, y al utilizarla en nuestra

práctica modelamos el rol del profesional reflexivo,

una de las carácterísticas más importantes

que debe poseer el médico y el docente moderno.

-

La búsqueda de la mejor y

más reciente información. El segundo

paso de la MBE es la búsqueda de la mejor evidencia científica

actual disponible, que requiere para su uso eficiente un dominio

razonable de las herramientas de la informática médica,

bases de datos electrónicas (MEDLINE, EMBASE, Biblioteca

Cochrane, Best Evidence, etc.), y de la búsqueda de información

válida en Internet, destrezas necesarias en el ejercicio

actual de la medicina. La informática médica es

una disciplina que debe aprenderse en el pregrado y en el postgrado,

y actualmente es considerada como un recurso esencial para el

ejercicio de la medicina moderna (15).

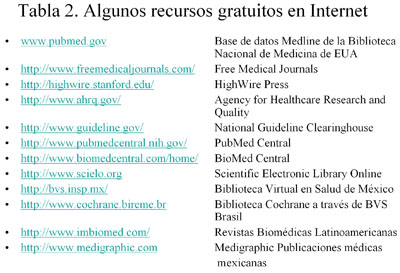

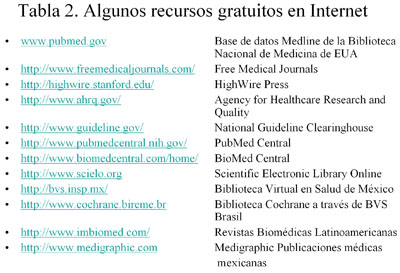

Debemos familiarizarnos con los recursos de información

médica disponibles en nuestras instituciones, y tomar

los cursos y/o tutoriales personales necesarios para mejorar

nuestro desempeño individual como buscadores de información.

Existen varios recursos de información médica

disponibles de manera gratuita en Internet para la práctica

de la MBE (Tabla 2), el más importante es la base de

datos MEDLINE, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los

Estados Unidos ( www.pubmed.gov ). Este recurso requiere para

su uso óptimo de habilidades y destrezas específicas,

que deben adquirirse por medio de un curso, de práctica

individual o del programa de tutoría que incluye la página

( http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html ). Desde el

punto de vista de la MBE, hay algunas pautas importantes para

identificar artículos clínicamente relevantes

y con metodología científica apropiada en Medline:

- Utilizar los términos MeSH (Medical Subject

Headings), que son el vocabulario controlado de la

Biblioteca Nacional de Medicina, por medio del cual estan

indizados los trabajos de investigación. Es recomendable

utilizar el MeSH Database para identificar los

términos en inglés con los que la base de

datos recupera los documentos, para hacer la búsqueda

más eficiente. La misma página de PubMed tiene

un programa de tutoría para usar los términos

MeSH

( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh

).

- Utilizar la función de “Limits” disponible

en la página de PubMed, a través de la cual

se puede restringir la búsqueda a artículos

que tengan una metodología específica (como

ensayos controlados con asignación al azar o meta-análisis),

para recuperar documentos de mejor calidad metodológica

y relevancia clínica .

- Utilizar la herramienta de “Clinical Queries”

también disponible en la página de PubMed,

que consiste en una serie de filtros elaborados por expertos

en bibliotecología e informática de McMaster,

que de una manera sofisticada no aparente para el usuario

utilizan estrategias de búsqueda validadas con la

mejor sensibilidad y especificidad para recuperar artículos

de relevancia clínica en humanos, y con metodología

específica para trabajos de terapéutica, diagnóstico,

pronóstico o revisiones sistemáticas. Esta

herramienta es una de las más útiles para

practicar MBE en tiempo real en el escenario ocupado de

la clínica cotidiana http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/clinical.shtml

).

Es importante convencer a las autoridades de cada institución,

de la necesidad de tener disponibles para el personal de médicos

y residentes recursos de MBE en formato electrónico,

como son la variedad de recursos que la compañía

OVID provee de texto completo (con costo) como son la Biblioteca

Cochrane y la revista ACP Journal Club. La interfase de OVID

( http://gateway.ovid.com ) tiene gran cantidad de ventajas

con valores agregados, para la búsqueda de información

de documentos relevantes de texto completo. También se

requiere entrenamiento y práctica para su uso eficaz,

existen varios programas con tutoría para adiestrarse

en el uso de OVID disponibles en Internet: http://www.ovid.com/site/help/ovid_tutorials.jsp

, y http://www.mclibrary.duke.edu/training/ovid. También

es importante que tengamos acceso a las revistas mexicanas para

utilizar la evidencia producida en nuestro país, principalmente

a través de la base de datos ARTEMISA, disponible en

disco compacto, y de las bases de datos en línea de IMBIOMED

( http://www.imbiomed.com/ ), Medigraphic (http://www.medigraphic.com/),

y el proyecto Scielo (http://www.scielo.org/).

-

Evaluación crítica

de la información. El tercer paso es el análisis

crítico de la información encontrada, aspecto

en el que se centran la mayoría de las actividades educativas

y prácticas de la MBE, y al parecer sobre el que aún

hay mucho terreno por avanzar para que el clínico que

no es investigador de carrera tenga una comprensión operativa

y dinámica de los conceptos más importantes de

metodología científica, epidemiología clínica,

bioestadística, y diseño de trabajos de investigación

(5,7). La evaluación crítica de las publicaciones

médicas se centra principalmente en el uso de las Guías

del Usuario de la Literatura Médica, publicadas en la

revista JAMA y en forma de libro por el Evidence-Based Medicine

Working Group (11). Las recomendaciones de cómo

analizar los diferentes tipos de trabajos de investigación

están disponibles de texto completo en la página

del Centre forHealth Evidence de Alberta, Canadá

( http://www.cche.net/usersguides/main.asp ). Estas recomendaciones

se centran en tres rubros principales:

- El análisis de la validez interna del

estudio. La metodología científica

utilizada debe ser la apropiada para contestar el tipo de

pregunta planteada en el trabajo de investigación.

El diseño del estudio debe ser congruente con la

pregunta de la investigación, y de acuerdo al tipo

de estudio se plantean una serie de preguntas sobre sus

aspectos metodológicos, para verificar que los cumpla

cabalmente y de esta manera confiar en los resultados del

trabajo. Por ejemplo, para contestar una pregunta sobre

una intervención terapéutica, el diseño

de trabajo óptimo es el ensayo controlado con asignación

al azar, y éste debe satisfacer una serie de criterios

para documentar que se efectuó de una manera metodológicamente

confiable, como son la asignación al azar, el seguimiento

mayor al 80%, el doble ciego, entre otros. Ningún

estudio es perfecto, la evidencia científica habitualmente

se encuentra en tonos de gris, y las herramientas arriba

citadas nos ayudan a obtener un perfil de la confiabilidad

científica del estudio para que tengamos una opinión

educada sobre su validez científica.

- La magnitud de los resultados y su precisión.

Tradicionalmente los médicos sólo tenemos

la idea de si una intervención terapéutica

sirve o no, pero no de la magnitud de su efecto en términos

cuantitativos precisos. Por ejemplo sabemos que la amoxicilina

sirve para el tratamiento de la otitis media aguda, o que

el Rotatest sirve para diagnosticar infección por

rotavirus, pero es poco usual que tengamos una idea clara

de la magnitud del efecto del tratamiento (que generalmente

no es del 100%), o de la sensibilidad/especificidad de la

prueba (que tampoco es del 100%). La MBE propone que pongamos

especial énfasis en identificar en las publicaciones

la magnitud de los resultados (por ejemplo la reducción

de riesgo absoluto con un tratamiento o la sensibilidad

de una prueba diagnóstica) de manera cuantitativa,

así como la precisión de los mismos en términos

de sus intervalos de confianza. De otra manera sólo

tenemos una vaga idea de los efectos de un tratamiento,

lo que hace imposible transmitir al paciente la información

de una manera veraz y confiable.

- La validez externa o aplicabilidad del estudio

en los pacientes. Este apartado es extremadamente

complejo, ya que los trabajos de investigación publicados

habitualmente se realizan en poblaciones de pacientes lo

más homogéneas posible, con un control riguroso

de las potenciales variables de confusión. Lo anterior

puede hacer difícil el extrapolar los resultados

de un estudio publicado en el New England Journal of

Medicine, realizado en hospitales del área de

Boston, Estados Unidos, con cointervenciones que no siempre

tenemos disponibles en nuestro medio, y en una población

de pacientes que puede no reflejar la realidad clínica

en México, al tratamiento de un paciente individual

que puede diferir significativamente de los pacientes que

ingresaron al estudio publicado. Para poder llevar a cabo

la integración de la evidencia científica

publicada en nuestro paciente, es importante que el clínico

aplique su pericia y experiencia adquirida a través

del tiempo para poder identificar las características

y necesidades individuales del enfermo relevantes para la

toma de decisiones, y así tomar en conjunto con el

enfermo la mejor decisión para su problema de salud.

Es frecuente que los médicos clínicos sin entrenamiento

formal en investigación carezcan de los conocimientos

y habilidades para analizar los trabajos publicados desde el

punto de vista metodológico. Es recomendable tomar un

curso presencial o programa en línea de MBE para incrementar

nuestras habilidades en este rubro, se recomienda al lector

visitar la página del Evidence-Based Medicine Education

Center of Excellence, de la Universidad de Carolina del

Norte en Chapel Hill, que reúne una gran cantidad de

recursos para la enseñanza y aprendizaje de la MBE, incluyendo

varios cursos en línea sin costo ( http://library.ncahec.net/ebm/pages/index.htm

).

-

Aplicación de la información

al problema clínico. El cuarto paso es la utilización

de la información evaluada críticamente para la

solución del problema clínico en el paciente que

generó la pregunta, o en situaciones similares subsecuentes.

Es crucial cerrar el círculo virtuoso de la MBE, y darle

sentido al proceso de búsqueda y análisis de la

información científica publicada, para que la

MBE no se convierta en un ejercicio intelectual estéril

sin utilidad clínica.

-

Evaluación. El quinto

paso, que es un aspecto que descuidamos con frecuencia, es la

evaluación de todo el proceso, desde los puntos de vista

de la utilidad de la información para nuestro problema

clínico específico, y de realizar una evaluación

personal objetiva de cómo estamos practicando la medicina.

De esta menara podemos mejorar nuestro desempeño y la

calidad de la atención que brindamos, de acuerdo a las

necesidades de información planteadas por nuestra práctica

personal (7).

Aspectos Educativos de MBE en las Residencias

Médicas

El entrenamiento actual de los médicos debe incluir la adquisición

de las habilidades necesarias para el uso eficiente y efectivo de

los avances en investigación biomédica. Los fundamentos

de la MBE para apoyar decisiones clínicas han sido intuitivamente

atractivos para muchos médicos educadores, y se han publicado

varios estudios que describen experiencias en escuelas de medicina

y programas de residencias enseñando MBE a sus alumnos, con

éxito variable (16,17,18,19).

La introducción de MBE en los programas

de estudios de las escuelas de medicina y residencias médicas

ha sido avalado por organizaciones importantes a nivel internacional,

como la Federación Mundial para Educación Médica

(20), el Instituto Internacional de Educación Médica

(21) y el Instituto de Medicina de las Academias Nacionales de Ciencias

de los Estados Unidos (22). El organismo norteamericano de acreditación

de los programas de residencias médicas en ese país,

el Consejo de Acreditación para Educación Médica

de Posgrado (Accreditation Council for Graduate Medical Education),

requiere de manera explícita que los programas de residencia

enseñen y evalúen diversas competencias, incluyendo

la capacidad de “localizar, evaluar críticamente y

asimilar la evidencia de estudios científicos relacionados

a los problemas de salud de los pacientes” (23). Para satisfacer

estos requisitos, los cuales son indispensables y obligatorios para

la acreditación, se requiere que el profesorado de las escuelas

de medicina y residencias médicas aprenda no sólo

a practicar la MBE, sino también a enseñarla. El objetivo

global de estas propuestas es enlazar la enseñanza y aprendizaje

del método científico con la prática clínica,

para aumentar la calidad de la atención a la salud.

La situación educativa y laboral del médico

residente es muy diferente de la del estudiante de medicina y del

clínico especialista, por lo que el aprendizaje y la enseñanza

de la MBE en las residencias médicas tiene algunas particularidades.

A diferencia de los estudiantes de medicina, los residentes tienen

muy poco tiempo para recibir clases o tener sesiones didácticas

en grupos pequeños, y sienten que el tiempo no les alcanza

para completar las misiones asistenciales y administrativas que

se les exigen (24). Es por lo tanto imprescindible que se utilicen

los espacios educativos ya existentes para enseñar MBE a

los residentes e internos, como son la visita médica con

el especialista y el resto del equipo de salud, las conferencias

de morbimortalidad, y los “journal clubs” (25,26).

Los participantes de cada uno de estos eventos educativos durante

la residencia deben promover la discusión y uso de los conceptos

de MBE durante los mismos, modelando la MBE con su actitud y en

los hechos con la toma de decisiones clínicas (24). El discutir

de una manera abierta la incertidumbre de nuestras decisiones y

el sustento científico de las mismas, provee a los residentes

y especialistas un gran número de oportunidades de desarrollo

profesional continuo que deben utilizarse con el trabajo en equipo.

Straus y colaboradores describen tres “modos”

de enseñar la MBE, los cuales son usados por los profesores

y residentes en su trabajo clínico, moviéndose de

uno a otro modo de acuerdo a las circunstancias clínicas

y educativas específicas (7):

-

Modelando el papel de práctica

clínica basada en evidencias. Al ejemplificar

la conducta de MBE durante la atención de los enfermos,

los residentes e internos ven el uso de la evidencia como parte

integral de la correcta atención de los pacientes. Como

sabemos, las acciones hablan más fuerte que las palabras,

de tal manera que al poner el ejemplo (ya sea un especialista,

residente de cualquier año, o médico interno)

se establece un acto educativo con mayor probabilidad de promover

el cambio de actitud. Por otra parte, se estimula el uso del

juicio clínico y de la experiencia de manera integral

con la evidencia científica en tiempo real, de tal manera

que los residentes, internos y alumnos de medicina lo experimentan

durante su trabajo cotidiano.

-

Enseñando la medicina clínica

con evidencias. Los residentes e internos se acostumbran

a usar la evidencia publicada en el aprendizaje y ejercicio

de la clínica, y al entretejer los conceptos se aprende

el uso de la evidencia con el resto del conocimiento médico

y no como una actividad didáctica separada.

-

Enseñando habilidades de

MBE específicas. Esta modalidad implica el enseñar

explícitamente conceptos y habilidades específicas

de MBE, como la metodología para evaluar un meta-análisis

que trate sobre el tratamiento clínico de un paciente

del servicio. Esta metodología hace que los alumnos adquieran

durante sus rotaciones los conceptos de MBE, y que perciban

su utilidad en la solución de problemas.

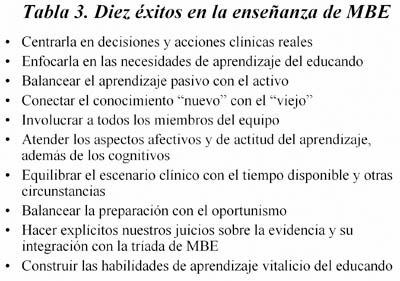

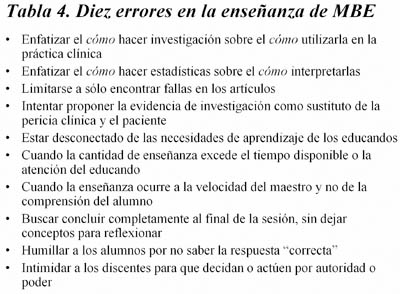

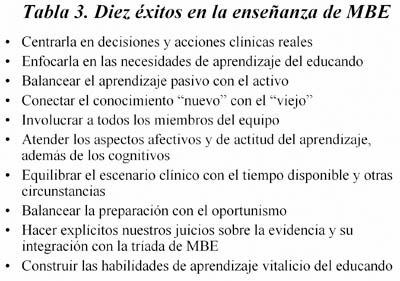

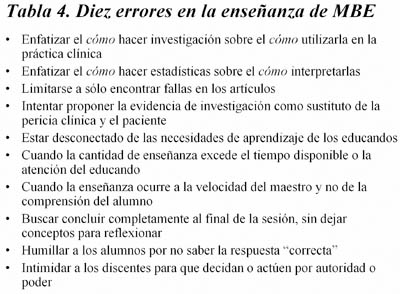

Los autores del libro “Cómo practicar y enseñar

MBE” (7) han identificado 10 factores de éxito en

la enseñanza y aprendizaje de MBE, así como 10 errores

que obstaculizan el proceso educativo de esta metodología

(Tablas 3 y 4). Debemos utilizar estas experiencias para reflexionar

sobre las estrategias educativas con mayores probabilidades de

éxito en nuestro entorno clínico.

Otro recurso interesante y que es aplicable en nuestro medio

es la “receta educativa” (Fig. 2), que consiste en

un documento que utiliza la metáfora médica de una

receta, prescribiendo “educación” a un residente

o interno de una manera explícita, con nombre y fecha (27).

Este documento tiene diversos efectos: ayuda a no dejar en el

olvido las preguntas que surjan durante la visita o discusiones

clínicas, a que estructuremos la pregunta clínica

con la metodología PICO, responsabiliza a una persona para

responder la pregunta con esta metodología, modela los

cinco pasos de MBE y le pone una fecha límite. Puede servir

para tener más elementos de evaluación objetiva

del desempeño del residente, interno o alumno, y pueden

irse coleccionando para beneficio del grupo de trabajo. La Receta

Educativa puede utilizarse en prácticamente cualquier escenario

de trabajo de la residencia, como la visita matutina, el journal

club, las sesiones de morbimortalidad, etc.(27,28).

La Medicina Basada en Evidencias provee un fascinante espectro

de opciones y oportunidades educativas a ser utilizadas durante

el trabajo de la residencia médica, los especialistas y

el personal residente debemos trabajar en equipo para fortalecer

nuestras competencias en el uso de la evidencia científica

para la práctica clínica y beneficio de los enfermos.

…Es el día siguiente, y camino al hospital

regresa a tu mente la inquietud del tratamiento de la otitis media.

Tomas nota de esa pregunta y en la primera oportunidad (siempre

hay algo de tiempo si la motivación es suficiente) haces

una búsqueda en Medline a través de PubMed, y encuentras

una Guía de Práctica Clínica basada en evidencia

directamente relevante al tema publicada en la revista Pediatrics.

Afortunadamente la Academia Americana de Pediatría ha puesto

a disposición de pacientes y médicos todas sus guías

clínicas de texto completo en su página del Web

sin costo alguno. Bajas e imprimes el documento, y te topas con

el problema de que ahora lo tienes que leer! (y además

está en inglés, como la mayoría de la literatura

médica). Nadie dijo que este asunto de incorporar la MBE

en tu práctica iba a ser fácil y sin esfuerzo….

BIBLIOGRAFIA

-

Antman EM, Lau J, Kupelnick B, Mosteller

F, Chalmers TC. A comparison of results of meta-analyses of

randomized control trials and recommendations of clinical experts.

Treatments for myocardial infarction. JAMA 1992; 268:240-8.

-

Davidoff F. In the teeth of evidence: The

curious case of Evidence-Based Medicine. Mt Sinai J Med 1999;

66:75-83.

-

Jovell Fernández AJ. Avanzando hacia

una sanidad mejor: Decisiones fundamentales en la evidencia

científica. Anales del Sistema Sanitario de Navarra 1997;

Vol. 20 No. 2 http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/textos2/colab.html

-

Sánchez-Mendiola M. La Medicina Basada

en Evidencias en México: ¿Lujo o Necesidad? An

Med Asoc Med Hosp ABC 2001; 46:97-103.

-

Lifshitz A, Sánchez-Mendiola M. Eds.

Medicina Basada en Evidencias. McGraw-Hill Interamericana, México,

D.F. 2002.

-

Trinder L, Reynolds S. Eds. Evidence-Based

Practice: A Critical Appraisal. Blackwell Science Ltd., Oxford,

England. 2000.

-

Straus SE, Richardson WS, Glasziou P, Haynes

RB. Evidence-Based Medicine. How to Practice and Teach EBM.

3rd Ed. Philadelphia, PA: Elsevier Churchill Livingstone; 2005.

-

Morabia A. Pierre-Charles-Alexandre Louis

and the birth of clinical epidemiology. J Clin Epidemiol 1996;

49:1327-1333.

-

Bero R, Rennie D. The Cochrane Collaboration:

Preparing, maintaining, and disseminating systematic reviews

of the effects of health care. JAMA 1995; 274:1935-8.

-

Faba-Beaumont G, Sánchez-Mendiola

M. La Colaboración Cochrane en México. An Med

Asoc Med Hosp ABC 2001; 46:130-136.

-

Guyatt G, Rennie D. Users’ Guides

to the Medical Literature. A Manual for Evidence-Based Clinical

Practice. AMA Press, Chicago, IL. 2002.

-

Evidence-Based Medicine Working Group. Evidence-Based

Medicine. A new approach to teaching the practice of medicine.

JAMA 1992; 268:2420-5.

-

Haynes RB, Devereaux PJ, Guyatt GJ. Clinical

expertise in the era of evidence-based medicine and patient

choice. ACP J Club 2002; 136:A11-A14.

-

Smith R. What clinical information do doctors

need? BMJ 1996; 313:1062-8.

-

Shortliffe EH, Perreault LE, Wiederhold

WG, Fagan LM, Eds. Medical Informatics: Computer Applications

in Health Care and Biomedicine. Springer-Verlag, New York, NY.

2001.

-

American Association of Medical Colleges.

Evidence Based Medicine Instruction. Contemporary Issues in

Medical Education. August 1999, Vol. 2, No. 3. http://www.aamc.org/meded/edres/cime/start.htm

Accesado en marzo de 2006.

-

Barzansky B, Etzel SI. Educational Programs

in U.S. Medical Schools 2002-2003. JAMA 2003; 1190-6.

-

Sánchez-Mendiola M. Evidence-Based

Medicine Teaching in the Mexican Army Medical School. Medical

Teacher 2004; 26(7):661-663.

-

Hatala R, Guyatt G. Evaluating the teaching

of Evidence-based Medicine. J Am Med Assoc 2002; 288:1110-2.

-

Report from the World Federation on Medical

Education. WFME Task Force on Defining International Standards

in Basic Medical Education. Report of the Working Party, Copenhagen.

Medical Education 2000; 34:665-75.

-

Core Committee, Institute for International

Medical Education. Global minimum essential requirements in

medical education. Med Teach 2002; 24:130-5.

-

Institute of Medicine (US). Health Professions

Education: A Bridge to Quality. Washington (DC): National Academies

Press; 2003.

-

ACGME General Competencies, version 1.3.

http://www.acgme.org/outcome/comp/compFull.asp#3 (Accesado en

marzo de 2006).

-

Bradt P, Moyer V. How to teach evidence-based

medicine. Clin Perinatol 2003; 30:419-33.

-

Green ML. Graduate medical education training

in clinical epidemiology, critical appraisal, and evidence-based

medicine: a critical review of curricula. Acad Med 1999; 74:686-94.

-

Green ML. Evidence-based medicine training

in graduate medical education: past, present and future. J Eval

Clin Pract 2000; 6:121-38.

-

http://www.cebm.utoronto.ca/practise/formulate/eduprescript.htm

(Accesado en marzo de 2006).

-

http://www.cebm.net/eduscrip.asp (Accesado

en marzo de 2006).

|