Profesores eméritos: Magín Puig Solanes Forjador de la oftalmología mexicana

A sus 95 años de edad, de aspecto tranquilo, figura delgada y erguida, elegante, claro de pensamiento y palabra, el doctor Magín Puig Solanes fue el creador de los primeros cursos de especialización, así logró que la oftalmología fuera la primera materia médica que se impartiera de esta forma en el Hospital General. Conocer al doctor Juan Luis Torroella, al egresar de la Escuela de Medicina, se convirtió en un hecho crucial que dirigió su interés, pues desde el inicio de su carrera profesional se adentró en esta rama de la medicina, a la que dedicó toda su vida.

Su intensa actividad clínica y su experiencia consolidaron y maduraron la oftalmología a nivel académico y clínico, por lo que es merecido hablar de él como el oftalmólogo de más prestigio en la segunda mitad del siglo XX. Estas características lo llevaron a ser nombrado profesor emérito de la Facultad de Medicina en 1975. El maestro Puig padece ahora un problema de salud que lo ha retirado de su pasión, pero hasta hace todavía algunos meses asistía dos veces por semana a las sesiones clínicas del Hospital General y el mismo número de veces atendía en su consultorio particular a un número reducido de pacientes.

"Nací en la ciudad de Barcelona el 10 de julio de 1905. Fui traído a México a los cuatro años y adquirí la nacionalidad mexicana al llegar a la mayoría de edad. "Inicié mis estudios de primaria (los cuatro primeros años) en el 'Colegio Francés del Buen Tono'. Terminé la primaria y cursé la secundaria y la preparatoria en el 'Colegio Francés de Puente de Alvarado' y en el 'Colegio Francés de la Avenida Morelos', dirigidos por hermanos maristas. Menciono esto porque fue mi primer contacto con lo que podríamos llamar la cultura francesa. Posteriormente este acercamiento se hizo mayor, como se verá en un momento, durante mis estudios profesionales en la Escuela de Medicina, y siguió en buena parte al viajar a Europa para concluir mi especialización en la oftalmología. Llevé a cabo los estudios profesionales en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional. Mi examen profesional tuvo lugar los días 30 y 31 de enero de 1929. Mi tesis versó acerca del tratamiento quirúrgico del pterigión. "Si me pidieran mis impresiones acerca de la enseñanza de la medicina en los años en que estuve en la escuela (todavía no Facultad), podría decir, sumaria-mente, lo que sigue:

"La medicina que se nos enseñaba era exclusivamente francesa: todos los libros de texto y los de consulta (escasos estos últimos) eran de ese origen. Exagerando, podría afirmar que lo que la editorial francesa Masson no nos enviaba no teníamos manera de reconocerlo. Respecto de la enseñanza de las materias básicas (preclínica), se ponía gran énfasis en la anatomía. Cuando empecé mis estudios se nos imponían dos años de anatomía descriptiva (teníamos que memorizar el completísimo y 'terrible' tratado de Testut) y dos años más de anatomía topográfica con el clásico texto de Tillaux. Estos cuatro años de anatomía habían sido incluidos en el plan de estudios por el segundo director de la Escuela que nos tocó en esa época, el doctor Manuel Gea González. En contraste con este exceso de anatomía en la teoría, la práctica era buena, dado el número todavía no excesivo de alumnos, la disección en cadáver era amplia: nunca nos faltaba material para llevarla a cabo. "Cuando, a los dos años, el doctor Gea González fue sustituido en la dirección de la Escuela por el doctor Fernando Ocaranza, empezó la que podría llamarse 'fase fisiológica' de la enseñanza de la medicina. El doctor Ocaranza se había impresionado con los escritos de Grasset (de Montpellier) acerca de la fisiología patológica y ahora, exagerando en ese sentido, trataba de imbuirnos la idea de que la etapa anatomo-patológica de la medicina había pasado ya, y de que había llegado el momento de hacer predominar en la enseñanza la fisiología y la fisiología patológica. Cuando cursaba el tercer año se estableció una cátedra con ese nombre -'fisiología patológica'- que no tuvo suerte: el programa era disperso, muy poco concreto, y lo único que los alumnos pudimos aprender fue a tomar la tensión arterial por los dos métodos que iniciaron el procedimiento: el oscilógrafo de Marey y el esfingomanómetro. La cátedra fue suprimida al poco tiempo. "El doctor Ocaranza llegó a la dirección de la escuela con gran entusiasmo por modificar la enseñanza, actualizándola. Suprimió algunas materias que ya resultaban anticuadas y fuera de lugar en una escuela de medicina: la farmacia galénica y la biología general, por ejemplo, e integró al cuerpo docente a médicos jóvenes que consideraba que tenían el mismo entusiasmo que él por enseñar. "En el tercer año a mí me tocó asistir al Hospital General, donde tomé por primera vez contacto con uno de los profesores que más honda huella han dejado en mis recuerdos de estudiante: el doctor Francisco Cuevas, profesor de clínica propedéutica médica; clínico de sólida formación (discípulo del célebre doctor Terrés) y hombre serio, era sarcástico en ocasiones y no rehuía la discusión -y hasta la polémica- con los alumnos. Dejó grabada en mí la certeza de que la clínica es la base de la práctica médica (arte científico, ciertamente, pero arte al fin), y de que los procedimientos de laboratorio y gabinete deben ser siempre complementarios de la clínica. "Empezaron entonces mis actividades como practicante. En ese año de 1925 estaban naciendo en el Hospital General las nuevas especialidades médicas. Existían ya, ciertamente, personalidades de prestigio profesional reconocido, como los doctores Rosendo Amor, Joaquín Castillejos y Darío Fernández, por nombrar solamente a algunos; pero otros médicos, todavía jóvenes, empezaban a descollar en las especialidades nuevas. Tres de ellos de manera particular: los doctores Abraham Ayala González, Aquilino Villanueva e Ignacio Chávez. El primero, interesado en gastroenterología, el segundo en urología, y el doctor Chávez en cardiología. Tuve la suerte de que, andando el tiempo, los tres fueran mis maestros.

"En ese mismo año obtuve por oposición la plaza de practicante en el consultorio número uno de la Beneficencia Pública (que aún existe en la calle de Lucerna), con el sueldo de tres pesos al día. Tuve que hacer equilibrios para cumplir con las obligaciones de este nuevo trabajo sin dejar de asistir a mis clases. "En el consultorio de la Beneficencia conocí al doctor Juan Luis Torroella. Este hecho fue crucial para mi vida profesional. El doctor Torroella acababa de regresar a México, después de haber permanecido en Berlín por varios años especializándose en oftalmología. Fue él quien me hizo ver por primera vez el hermoso panorama de la especialidad, me hizo entender su trascendencia y, con el tiempo, me aconsejó dedicarme a ella. Seguí su consejo y el doctor Torroella se convirtió, por lo tanto, en mi primer maestro de oftalmología. "A mi regreso a México, después de haber ido a mi vez a Europa para continuar mi especialización, me tocó la triste obligación de suceder a mi maestro. Una cruel enfermedad lo obligó a retirarse, por invalidez, a la edad de apenas 42 años. "Así terminé mis estudios en la Escuela de Medicina. Me recibí rápidamente, como ya he dicho, al mes siguiente de concluido el sexto año, para trasladarme a Veracruz a ocupar el empleo en la Unidad Sanitaria que mi maestro, el doctor Aquilino Villanueva, me había ofrecido.

"Aunque Veracruz era una ciudad de solamente 50 mil habitantes, seguía siendo el primer puerto del país y era un verdadero 'paraíso de insalubridad'. Su población estaba invadida por enfermedades infecciosas y parasitarias en una forma que en la actualidad debe de parecer increíble: el paludismo, la salmonelosis y la tuberculosis, entre las primeras, y las parasitosis intestinales eran el 'pan de cada día'. "La Unidad Sanitaria Cooperativa de Veracruz fue (después de un ensayo limitado en Tuxtepec) el primer establecimiento destinado a combatir la insalubridad. Se sostenía económicamente con aportaciones del ayuntamiento de Veracruz, del gobierno federal y de la Fundación Rockefeller de Estados Unidos. "Tengo el amable recuerdo de que, a pesar de mi breve paso por la Unidad Sanitaria de Veracruz, mi modesto trabajo fue útil para la comunidad. "El sueldo que los médicos de la Unidad teníamos por trabajar tiempo completo era elevado para la época. Pude hacer ahorros y, ciertamente ayudado por mi familia, renuncié para realizar mi proyecto (aconsejado por mi maestro Torroella) de viajar a Europa para completar mi especialización en la oftalmología. "En Barcelona estudié en el Hospital Clínico bajo la dirección del profesor Mariano Soria, uno de los discípulos predilectos del profesor Manuel Márquez, de Madrid. El doctor Márquez gozaba en aquella época de merecida fama internacional por sus investigaciones de las ciencias básicas en oftalmología. Sus contribuciones al conocimiento teórico y práctico de la refractometría fueron importantes. Si lo menciono es porque, andando el tiempo, tuve la suerte de conocerlo y estimarlo cuando, entrado ya en años, llegó a México entre los refugiados de la Guerra Civil Española. Vivió en este país hasta el final de sus días, a pesar de las solicitudes que recibía de regresar a su patria, y aquí han quedado sus restos.

"De Barcelona me trasladé a París, en donde laboré por espacio de un año en el servicio de oftalmología del profesor Félix Terrien, en el clásico Hôtel Dieu. "Viajé a Viena, en donde fui admitido en la clínica del profesor Joseph Meller, uno de los discípulos del inmortal Ernst Fuchs, en el también clásico Hospital General de la ciudad (Allgemeinekrankenhaus). El profesor Fuchs había fallecido hacía pocos años. Su escuela era famosa y rivalizaba en Europa con la de oftalmología de la Universidad Alemana de Praga, dirigida por el profesor Elschnig. Se decía que esta última reconocía la preeminencia de la Escuela de Viena en lo referente a doctrina oftalmológica, pero que se consideraba superior a ella en la práctica y enseñanza de la cirugía ocular. Es posible que en esto tuviera razón. "Si intentara hacer una síntesis de lo que pude aprender en mi estancia en Europa, diría que no sólo procuré adquirir conocimientos en la patología del sistema visual ('patología' en el sentido europeo de la expresión, no en el estadunidense, que ahora restringe el término a la anatomía patológica), sino que me interesé todo lo que pude en los métodos de trabajo y de enseñanza, poco seguidos en México en aquella época, como se verá más adelante. "Regresé a México en 1932. Desde el principio obtuve el puesto de oculista del consultorio número uno de la Beneficencia Pública (en donde ya había laborado como practicante) por cesión que me hizo mi maestro Torroella. Él dedicó entonces sus actividades a atender el Servicio de Oftalmología del Hospital General. "También ingresé como oculista al Hospital Morelos. Éste era, en aquella época, el hospital de las prostitutas. Desde un principio me sorprendió no encontrar en las enfermas sifilíticas el ataque de algunas infecciones oculares, especialmente las uveítis (iridociclitis y coriorretinitis) que los oftalmólogos tenían la costumbre de atribuir muy frecuentemente a la lúes. Empecé a sospechar que, ante la carencia de datos evidentes, procedíamos muchas veces por rutina establecida de antiguo. Pude darme cuenta, en cambio, de que en las lúes antiguas (en el periodo terciario, como se decía entonces) se veían formas de ataque meningo-vascular manifestadas al principio por alteraciones pupilomotoras.

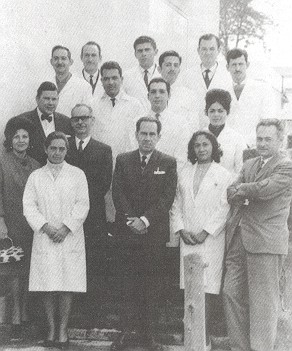

"En el mes de abril de 1938 dejé estos dos puestos al ser llamado por el doctor Ignacio Chávez, entonces director del Hospital General, para hacerme cargo en forma interina del Servicio de Oftalmología que había quedado acéfalo al empeorar de sus males el doctor Torroella. Adquirí la plaza definitiva ocho meses después, al presentar oposiciones para ella. "Deseo poner de relieve el criterio razonable y humano de las autoridades del hospital, que conservaron en su puesto de jefe del servicio al doctor Torroella, aunque no pudiera desempeñar el trabajo por su cruel enfermedad. Yo fui encargado de dirigirlo, pero únicamente con el nombramiento de adjunto: el jefe del servicio siguió siendo él. "El Servicio de Oftalmología compartía entonces el pabellón 22 con el de Otorrinolaringología. Contaba con la mitad de las camas, pero apenas con un rincón de un cuarto oscuro común para examinar a los enfermos. "Desde un principio insistía con las autoridades del hospital para que pudiéramos tener un pabellón adecuado y propio. Esto se consiguió en el año de 1941, en el que el Servicio de Oftalmología se trasladó al pabellón número uno (antes ocupado por Cancerología). Adelantándome en el relato, diré que mi tenaz y probablemente muchas veces molesta insistencia consiguió que, entre 1941 y 1963, el pabellón sufriera seis remodelaciones parciales. En 1963 y 1964, siendo director del hospital el doctor Clemente Robles, tuvo la última remodelación, ahora sí total, que le ha dado la forma que conserva todavía en la actualidad. "En 1942, al inaugurarse el Instituto Nacional de Cardiología (en la actualidad Instituto de Cardiología doctor Ignacio Chávez), fui solicitado por el doctor Chavéz para hacerme cargo, en tiempo parcial, de su gabinete de oftalmología. Tuve que compartir mi tiempo, entonces, entre el Hospital General y, en grado menor, el Instituto de Cardiología. "Ya como jefe del Servicio de Oftalmología del hospital, tuve la suerte de que pronto se acercara a mi un grupo de médicos jóvenes interesados en la especialidad y con entusiasmo para trabajar en ella. "Emprendí entonces, con mayores posibilidades, mis labores de atención a los enfermos, y de investigación clínica en el campo de la oftalmología, así como en la enseñanza, como se verá en un momento, no únicamente de los alumnos de pregrado. "A este respecto, pronto me di cuenta de que en nuestro país era indispensable llenar un hueco que existía de antiguo en la enseñanza de posgrado de la especialidad. "A principios del siglo, una persona muy destacada, el doctor Rafael Silva, formado en Viena, en la escuela del eminente Fuchs, había empezado a impartir enseñanza de posgrado en oftalmología. Pero su actividad en ese sentido fue efímera: sus cursos desaparecieron en muy pocos años, no por culpa suya, sino por falta de apoyo de las autoridades. A partir de entonces, los oculistas se formaban en México de manera empírica: el médico que tenía interés en la especialidad estudiaba en los libros, se acercaba a observar la labor de oftalmólogos ya formados, hacía muchas preguntas y, al cabo del tiempo, se consideraba a sí mismo ya capacitado para ejercer la especialidad. De este modo completamente empírico empecé yo mismo mi formación, antes de partir a Europa. "Para remediar esta situación, en 1947 pude fundar lo que llamamos 'Cursos monográficos en oftalmología'. Se trataba de cursos breves en el tiempo, pero muy recargados de trabajo: laborábamos diez horas al día, durante las cuales abordábamos la oftalmología dividida en cuatro partes: 1) enfermedades externas del ojo; 2) enfermedades internas; 3) refracción y ortóptica, y 4) neuroftalmología. Cada parte del curso duraba dos semanas, se llevaba a cabo una vez al año, y el conjunto de los cuatro podía considerarse como un ciclo completo. "Para impartir las lecciones invité a oftalmólogos de otras instituciones, como los doctores Antonio Torres Estrada, Luis Sánchez Bulnes, Feliciano Palomino y Abelardo Zertuche, para citar solamente a algunos. También convoqué a médicos de otras ramas de la medicina conexas con la oftalmología, del mismo Hospital General o de otros centros. Desde un principio tuve interés (y puse énfasis) en hacer notar que la oftalmología es una especialidad médica conectada estrechamente con otras ramas de la profesión. Fueron invitados, entre otros, los doctores Isaac Costero (patólogo), Clemente Robles y Ramón Cueto (neurocirujanos), Mario Fuentes (neurólogo), Carlos Graef Fernández (físico) y varios más. Las lecciones se imprimían en mimeógrafo y aparecían encuadernadas en cuatro gruesos tomos que se entregaban a los alumnos al terminar cada ciclo. "Estos cursos, que permitían a los médicos que ya ejercían la especialidad asistir abandonando brevemente su trabajo, tuvieron gran éxito. "Al cabo de 12 años de impartir este tipo de formación, concluí que ya podíamos abordar la enseñanza de la oftalmología de posgrado por medio de cursos continuos. Se establecieron los que en la Universidad se llamaron 'Cursos para obtener el grado académico de maestría en oftalmología'. Más adelante se denominaron, en forma más adecuada y sencilla, 'Cursos de especialización en oftalmología'. Dependían de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Medicina. La oftalmología fue la primera materia médica que se impartió en esa forma en el Hospital General. "Se decidió desde un principio que el número de alumnos fuera reducido: 15 como máximo, para que la enseñanza pudiera ser lo más cercana posible a lo individual. En las mañanas los alumnos laboraban en la consulta externa, en los exámenes clínicos y en cirugía; por la tarde se impartían las lecciones teóricas, se realizaban las prácticas de laboratorio (hablaré de esto más adelante) y se abordaba, bajo la dirección de uno de los profesores, el análisis comentado de los artículos de reciente publicación en las revistas médicas. "El profesorado fue amplio. Se contó con los oculistas ya formados desde el establecimiento del Servicio (posteriormente Unidad). Sería prolijo mencionarlos a todos. Señalaré únicamente a Enriqueta Camacho, Juan Heatley, Anselmo Fonte Bárcena, Jorge Meyrán, Javier Oropeza, Enrique Rabinovitz y Emma Limón. Las clases de materias relacionadas con la oftalmología fueron impartidas por las doctoras y doctores Amelia Sámano, María Cristina Márquez (embriología), Hugo Aréchiga (fisiología), Luis López Antúnez y Carlos de la Vega (neuroanatomía), Susana Kaufman y Dolores Bergara (genética), Emilio Escárcega y Jorge Hill (microbiología), Óscar Wong (virología) y otros más. Los cursos tenían dos años de duración.

"Hasta 1983 fueron 12 ciclos realizados con un total de 160 alumnos, entre ellos 11 médicos militares y 20 extranjeros, originarios estos últimos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. "En ese año de 1983 era evidente que, con el tiempo transcurrido, los cursos requerían una modificación importante. En mi calidad de antiguo jefe de la Unidad de Oftalmología, ya había sido remplazado (por haber llegado a la edad de retiro que el reglamento fija), y la persona encargada en ese momento de dirigir la unidad y los cursos decidió, como más sencillo, suprimirlos, en vez de modificarlos, actualizándolos. Desapareció así una de las actividades que habían distinguido a la Unidad de Oftalmología del Hospital General. "Al mismo tiempo que se impartían los cursos continuos en la ciudad de México, se realizaron otros intensivos (de una semana de duración) en el interior del país y en el extranjero: 'Manejo clínico de los glaucomas' (Guadalajara, 1962), 'Estado actual del manejo clínico del glaucoma' (San Salvador, 1963), 'Manejo clínico del estrabismo concomitante' (Monterrey, 1964), nuevamente un curso con el mismo tema (Guatemala, 1965), y 'Semiología de las membranas internas del ojo' (Monterrey, 1967). En cada uno de ellos se imprimió un libro que se entregó a los alumnos. "Pasemos ahora al segundo tipo de mis labores en la Unidad de Oftalmología: la atención a los enfermos de los ojos. Desde el principio intenté, y puedo decir que en buena parte conseguí, lo siguiente: en esa época era frecuente que los oculistas consideraran las oftalmopatías como enfermedades estrictamente locales -únicamente locales- del órgano de la visión; ellos mismos se encargaban de manejarlas bajo este concepto. Sin embargo, era evidente que una elevada proporción de padecimientos de los ojos forma parte de cuadros patológicos generales, es complicación de alguno de ellos o está provocada por ellos. Por lo tanto, se imponía el estudio del enfermo, no únicamente por el oculista, sino también por otros (internistas, neurólogos, cardiólogos, endocrinólogos, etcétera). Invité a especialistas de esas ramas de la medicina (sobre todo a internistas y neurólogos) a dar consulta, junto con sus oculistas, en nuestro servicio. Tuve la suerte de que mis ideas a este respecto fueran comprendidas y aceptadas. En la Unidad de Oftalmología empezaron a colaborar entonces médicos no oculistas, muchos de ellos ya de categoría reconocida, como los doctores Enrique Parás, María Elena Angers, Jorge Lozano, Humberto Servín y otros, entre los internistas, y Aurora de la Vega, Juan Cárdenas y Samuel Restnikof como neurólogos. También logré instalar el primer laboratorio de anatomía patológica ocular del país, que al principio fue atendido con magnífica voluntad por el doctor José Vargas de la Cruz, patólogo general, y posteriormente por el doctor Sadí de Buen, quien acababa de especializarse en anatomía patológica ocular en Washington (en el Laboratorio de Anatomía Patológica Ocular de las Fuerzas Armadas), bajo la dirección del doctor Lorenz Zimmerman.

"El tercer tipo de labor que todo médico que trabaja en una institución hospitalaria debe realizar así sea en forma modesta, es decir, la investigación clínica, no solamente me interesó desde un principio, sino que también desde el comienzo intenté imbuir este interés en mis colaboradores y discípulos. Por este motivo, mis publicaciones en este renglón llevan con frecuencia junto a la mía, la firma de alguno o algunos de ellos. Los temas que en el curso de los años han despertado mi interés son muchos, y sería prolijo e inútil intentar hablar de todos ellos. Como ejemplo, únicamente expondré la intervención mía y de mi grupo en algunos de esos campos de la investigación clínica." Oncocercosis "La existencia de la oncocercosis en México se conoció en el año de 1923, en el que Fülleborn, en el Instituto de Enfermedades Tropicales de Hamburgo, extrajo un nódulo oncocercoso de un niño hijo de un finquero alemán de la región cafetalera de Chiapas. La oncocercosis había sido descubierta ocho años antes en Guatemala por el doctor Rodolfo Robles, quien demostró la relación existente entre los nódulos subcutáneos que encierran el parásito (una filaria: Onchocerca volvulus, Leukart, 1893) y las lesiones oculares (las únicas graves en la enfermedad). Un distinguido oftalmólogo guatemalteco, el doctor Rafael Pacheco Luna, había descrito esas lesiones. El doctor Rodolfo Robles fue también el primero en sugerir que la trasmisión del parásito podría ser por un simúlido. "La información de Fülleborn puso en alerta a nuestras autoridades sanitarias, quienes llegaron pronto a descubrir dos zonas oncocercosas en Chiapas y una en el estado de Oaxaca. El estudio de la enfermedad desde distintos puntos de vista (epidemiológico, parasitológico, entomológico y ocular) se inició de inmediato. "El interés de las autoridades sanitarias hizo que se organizara en México, y por primera vez en el mundo, una campaña contra la oncocercosis. Se fundó en Huixtla, Chiapas, un centro modelo de investigación sobre esta enfermedad. En él trabajó por un tiempo, como oculista, el doctor Anselmo Fonte Bárcena, uno de mis discípulos.

"También en esa época pude aprovechar el interés de un distinguido entomólogo (doctor Luis Vargas), de un parasitólogo (doctor Luis Mazzotti), del doctor Alejandro Guevara Rojas, especialista en enfermedades tropicales, y de la doctora Berta Riveroll Noble (quien había estudiado las lesiones oculares de la oncocercosis en Guatemala, por cuenta de la Universidad de Nueva Orleáns) para publicar en conjunto un libro sobre la enfermedad. Fue la primera obra general que se publicó en el mundo sobre oncocercosis. "El Centro de Investigaciones sobre Oncocercosis de Huixtla desapareció al cabo de algunos años, pero la campaña de extirpación de nódulos por brigadas ambulantes se ha conservado, con mayor o menor interés: se ha agregado al tratamiento de los enfermos con un fármaco, la dietilcarbamazina (Hetrazan), que destruye las microfilarias. Curiosamente, los enfermos han aprendido a descubrir ellos mismos sus nódulos subcutáneos (que en México están situados casi siempre en la extremidad cefálica) y acuden a hacérselos extirpar. Por todo lo anterior, las lesiones oculares han disminuido en forma muy importante." Uveítis "Mi interés por las uveítis me obligó a asociar en su investigación no solamente a varios de los oftalmólogos del servicio, sino también a internistas (especialmente a los doctores Enrique Parás, Francisco Gómez Mont y María Elena Angers); al doctor Gerardo Varela, del Instituto de Enfermedades Tropicales, y al doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, distinguidos bacteriólogos, así como a un infectólogo colaborador del doctor Ruiz Castañeda. "Siguiendo la terminología anglosajona, se abarca bajo el nombre de 'uveítis endógenas' los padecimientos inflamatorios del iris, del cuerpo ciliar y de la coroides, de naturaleza infecciosa (cuando menos en la mayoría de los casos), primitivos desde el punto de vista ocular y de tipo no supurado. Siguen siendo en nuestro medio una causa importante de pérdida visual.

"El concepto de la etiología de las uveítis endógenas ha variado en el periodo que me toca considerar. Saltando etapas, cabe recordar que en el segundo y tercero decenios del siglo se tuvo la idea de que la uveítis endógena era siempre debida a un número muy reducido de factores etiológicos: además de la sífilis, a la tuberculosis y a las infecciones focales. "No puedo detenerme a analizar las razones que los partidarios de esas dos teorías aducían para sostener sus ideas. "El quinto y sexto decenios del siglo se caracterizaron por la búsqueda de factores etiológicos nuevos en la uveítis endógena. En 1956, el profesor Allan Woods (de Baltimore) publicó un impresionante grupo de más de 700 casos de este padecimiento en enfermos estudiados minuciosamente desde el punto de vista sistémico, y comparó los factores etiológicos encontrados en tres series correspondientes a los años de 1941, 1944 y 1953. En ese trabajo puede verse que, después de 1944, decreció en forma importante la intervención de la tuberculosis y la sífilis, que ocupaban los primeros lugares, para dar lugar a otras infecciones generales. "Me llamó la atención el importante papel que Woods confería a la brucelosis: el tercer lugar como factor etiológico (solamente después de la tuberculosis y la sífilis) en 1944, y el cuarto en 1953. "La brucelosis no era una enfermedad desconocida en nuestro país. Era incluso endémica y de elevada incidencia en algunas regiones, como La Laguna (Torreón y ciudades vecinas). "Pero revisando cuidadosamente las historias clínicas de los enfermos del profesor Woods y de su grupo, llamaba la atención la frecuencia con la que el diagnóstico de la brucelosis no se había establecido con toda certeza (a lo menos como enfermedad todavía en actividad): la brucela casi nunca había sido aislada de la sangre de los enfermos por hemocultivo, y el título de la hemaglutinación frecuentemente no se señalaba, por lo que el diagnóstico se basaba muchas veces sólo en una reacción cutánea positiva a la brucelina: esto indicaba únicamente que el enfermo había estado infectado en alguna ocasión, pero en manera alguna permitía inferir que su enfermedad general se encontraba todavía en actividad. "Por este motivo, en colaboración con los doctores Francisco Arenas y Juan Heatley (oftalmólogos del servicio) y el doctor Guerrero Ibarra (infectólogo), se estudió un grupo de 413 brucelosos en fase activa más allá de toda duda (en el Departamento de Estudios de Brucelosis del doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, del Hospital General, y en el Centro Antibruceloso de Torreón, del doctor Alfonso Elizondo). Del estudio pudo deducirse que únicamente en 1.93 por ciento de los casos los enfermos presentaban la complicación uveal: la brucelosis, por lo tanto, no podía considerarse como causa importante de uveítis." Retinopatías hipertensivas y otras angiopatías "El trabajo en el Instituto de Cardiología me permitió familiarizarme con las afecciones vasculares del ojo y, especialmente, con las repercusiones oculares de las alteraciones cardiovasculares sistémicas. "Sin detenerme en precisar detalles, debo decir que mi estancia en el Instituto de Cardiología me permitió publicar estudios clínicos de distintos tipos de enfermos del aparato circulatorio (varias de estas publicaciones fueron hechas con la colaboración del doctor José Antonio Quiroz, oftalmólogo, y alguna también con la del doctor González Barrientos, cardiólogo)." Neuroftalmología "Mi interés por la neuroftalmología (oftalmoscopia, campimetría, examen de la movilidad ocular, etcétera) me permitió apreciar el estado de seis de los 12 pares craneales (II, III, IV, V, VI y VII), y de la primera y segunda ramas del V; este examen es necesario para saber el estado de las vías visuales intracraneales, las cuales recorren, de adelante hacia atrás, los pisos medio y posterior del cráneo, y para saber también el estado del simpático y parasimpático craneales (mediante la exploración de la pupila). Por lo tanto, el examen neuroftalmológico es indispensable en todo examen clínico de pacientes neurológicos. "Para mis estudios en el terreno de la neuroftalmología pude contar ampliamente, desde mi regreso a México, con enfermos referidos al Hospital y fuera de él por miembros de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría (ya desaparecida). Al establecerse en el Hospital General el Servicio de Neurocirugía (a cargo del doctor Clemente Robles), llegó a mis manos el importante material de sus pacientes. Esto me permitió el estudio de este tipo de enfermos y la publicación de una serie de artículos sobre el tema. "De estos trabajos, quiero mencionar únicamente, por ser los que considero de cierto interés, dos entidades gnoseológicas integradas a la sistematización de los síndromes de las vías visuales. A este respecto, cabe recordar que ya existía el llamado por Cushind 'síndrome visual quiasmático', establecido por este notable neurocirujano desde 1930. Yo agregué, basado en documentos clínicos, la sistematización de la interrupción de la parte anterior de las vías visuales (nervio óptico en sus porciones intraorbitaria, intracanicular e intracraneal), llamándola 'síndrome visual prequiasmático' (al principio propuse el nombre, que se prestaba a confusión, de 'síndrome del II par craneano' o 'del nervio óptico', 1942, 1965), y también la sistematización de la interrupción de la parte posterior de las vías visuales intracraneales, con el nombre de 'síndrome visual retroquiasmático' (1939). "Además de los temas mencionados, también me ha interesado la investigación de otros. No me parece necesario detenerme en precisarlos. Pueden encontrarse en mis colaboraciones en revistas médicas nacionales y extranjeras. Deseo reconocer, por elemental honestidad, que ninguno de mis trabajos en este terreno -el de la investigación clínica- ha sido de importancia fundamental. Pero insisto en que es resultado de mis esfuerzos y del interés que en muchos casos tuve la suerte de infundir en mis colaboradores y discípulos. "Como complemento de lo expuesto hasta aquí, debo decir que fui miembro del Consejo Consultivo Técnico del Hospital General (en dos ocasiones), miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina (1958-1964) y que, junto con los doctores Bernardo Sepúlveda y Alfonso Reyes, integré la Junta Calificadora de Profesores de Tiempo Completo (1964-1969). "Estas han sido, en resumen, mis actividades profesionales. Claro está que, a lo largo de los años, me ha tocado en suerte formar parte de sociedades médicas (de oftalmología y de otras ramas de la medicina relacionadas con ella), asistir (muchas veces tomando parte en su organización) a congresos, jornadas y otras clases de reuniones médicas, dictar pláticas y conferencias, recibir reconocimientos y distinciones, etcétera. Me referiré a algunas de esas actividades asociadas a mi labor profesional. "La primera sociedad médica a la que he pertenecido fue -y es- la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología (en aquella época, las dos especialidades estaban unidas). Ingresé a ella el mismo año de mi recepción profesional (1929) por recomendación del doctor Daniel Vélez; mi diploma de ingreso fue firmado por el entonces presidente de la Sociedad, el distinguido doctor Rafael Silva. "Al cumplir la Sociedad cien años de establecida -desde hace mucho con el nombre ya de Sociedad Mexicana de Oftalmología-, fui el miembro más antiguo de ella. En 1942 fui su presidente. "Soy también el miembro más antiguo en el país de la Société Française d'Ophtalmologie. Apoyó mi ingreso a ella, estando en París en 1931, el doctor Prosper Veil. La mención del doctor Veil me obliga a recordar un triste episodio: él era en esa época el primer ayudante del profesor Terrien, y circunstancias ocasionales hicieron que anudáramos una estrecha amistad desde mi ingreso al Hôtel Dieu. Era soltero, de edad bastante mayor que la mía en aquel entonces, oculista ya sólidamente formado y hombre de bien. A mi regreso a México perdí contacto con él; en mi primer viaje nuevamente a París, 20 años después de la guerra, hice indagaciones acerca de su situación, y fui dolorosamente informado de que había caído preso por los ocupantes nazis (en realidad, por la misma policía francesa a sus órdenes) en una de las primeras redadas de judíos -él era de esa religión-, y que lo habían enviado a un campo de exterminio. En mi experiencia tuve que sufrir otro de estos lamentables y deprimentes actos de inhumanidad que tampoco puede pasar sin ser recordado: mi amigo cercano en París fue un estudiante, Mario Sciami, judío griego de Salónica; cuando terminó sus estudios regresó a su patria a ejercer la profesión, y años después, en un viaje a Grecia, inquirí acerca de él y se me hizo saber que había formado parte de un gran grupo de 40 mil judíos de Salónica que los ocupantes nazis habían enviado de esa ciudad a uno de los campos de exterminio de Polonia. "Fui recibido en la Academia Nacional de Medicina en 1941, y me tocó en suerte ser su presidente en el año de 1954, cuando la institución celebró con actos oficiales sus 90 años de existencia. "Fui miembro del Consejo Internacional de Oftalmología (1966-1974), y delegado de la Asociación Panamericana de Oftalmología, y pertenezco a más de una docena de sociedades médicas nacionales y extranjeras. "Fui vipresidente del IV Congreso Panamericano de Oftalmología celebrado en la ciudad de México en 1952, y tomé parte activa en su organización y en la publicación de sus memorias. En 1970 presidí el XXI Congreso Internacional de Oftalmología, celebrado también en México y hasta la fecha, por única vez en una ciudad de América Latina; sus memorias fueron publicadas por la editorial 'Excerpta Medica' de Ámsterdam. "He sido coautor en tres libros, dos de ellos publicados en el extranjero, y colaborador en cuatro más, uno de ellos publicado también en el extranjero. "Tuve a mi cargo, como director, la publicación de la revista oficial de la Sociedad Mexicana de Oftalmología (Anales de la Sociedad Mexicana de Oftalmología) de 1947 a 1967. He publicado 82 artículos en revistas oftalmológicas nacionales y extranjeras. "Mi reacción ante las distinciones -que es bien sabido que con frecuencia se otorgan más por amistad que por merecimientos- es la que me enseñó una persona a la que siempre profesé respetuosa amistad: el doctor Manuel Martínez Báez: 'Los honores -me dijo- no deben buscarse, pero tampoco pueden rechazarse.' Tenía toda la razón: buscarlos demostraría bajeza y poca dignidad, pero rechazarlos significaría soberbia. Confieso que sería hipocresía no reconocer que siempre han sido estimulantes en mi trabajo. De ellos mencionaré solamente algunos: "Premio de la Academia de Medicina de París, por estudios sobre la oncocercosis (1953); profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional (1975); doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Guadalajara (1976); miembro de honor de la Sociedad Española de Oftalmología (1972); medalla de la Facultad de Medicina (1959); medalla de la Universidad Nacional Autónoma de México (1960); nueva medalla de la Facultad de Medicina por 54 años de antigüedad en la enseñanza (1993); medallas de las sociedades de Oftalmología de Monterrey, Centroamericana de Oftalmología, y Mexicana de Neurología, y diploma Summa cum Laude de la Sociedad Médica del Hospital General, así como Reconocimiento al Mérito Médico 1994 entregado por el presidente de la República." Con respecto al problema universitario, el doctor Puig aseveró que indiscutiblemente la UNAM sigue siendo la máxima casa de estudios y que los disturbios ocurridos han sido manejados por gente ajena a la Universidad, pero que todo hace pensar que después del Congreso Universitario, dirigido por el doctor Juan Ramón de la Fuente, a quien calificó de ser una persona inteligente y muy organizada, todo volverá a la normalidad. Agradecemos la amable colaboración del ingeniero Pedro Puig para la realización de esta entrevista.

| ||||||||||||||||||||