Parece indudable que una de las características que mas deben haber llamado la atención del hombre primitivo fue su propio cuerpo y sus movimientos, lo que explicaria que tratara de entender su funcionamiento usando el conocimiento que tenía de si mismo. Como en aquella época el grupo humano occidental mas interesado en estos problemas era el griego, fueron ellos los que empezaron a pensar en cosas que estaban mas allá de sus necesidades básicas. Así, muy pronto en la civilización griega creyeron que el mundo y todas las cosas que contenía estaban hechas por combinaciones de cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Aunque no es claro como llegaron a esa conclusión, puede haber sido a partir de la observación de que abajo de todo, el mismo suelo que pisamos, es de tierra. Sobre ella se encuentra el agua, mares, lagos, ríos, etc., arriba de esas dos cosas está el aire y, finalmente, arriba, muy arriba, se encuentra el sol, que es la fuente de calor y vida y, por supuesto, es de fuego. En esa forma los griegos pueden haber llegado a la conclusión de que todo el mundo que los rodeaba estaba hecho de combinaciones de esos cuatro elementos y si esto era así, era natural que pensaran que ellos mismos estaban formados por esos cuatro elementos.

En el mundo griego primitivo el cuerpo era considerado sólo una colección de partes aisladas, lo que parece haber sido aceptado desde la época de Esculapio, un ser mitológico cuyo conocimiento médico le fue otorgado por un centauro y desde alrededor del siglo V aC fue considerado el dios de la medicina. Después, se aceptó la idea de que el mundo estaba formado por cuatro elementos básicos, y junto con las cualidades que se sentían en cada uno de ellos, ya que la tierra era seca, el agua húmeda, el aire frío y el fuego caliente, pasaron a ser la base de la explicación del cuerpo humano. Posteriormente, para explicar el cuerpo humano Hipócrates (460-377 aC) creó un sistema de cuatro humores (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra), equivalentes a los cuatro elementos de los que estaban compuestas todas las cosas y que correspondían con las cuatro cualidades de las cosas (caliente, frío, seco y húmedo).

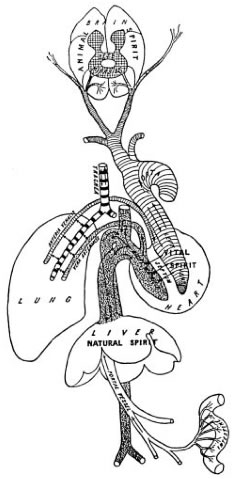

El sistema de Hipócrates fue aceptado por los griegos durante toda la antigüedad. Sin embargo, después que fueron conquistados por los persas y estos por los romanos, el sistema fué rehecho por el médico greco-romano Galeno (131-201 dC), quien construyó un esquema de funcionamiento del cuerpo humano que constituyó la base de la medicina durante mas de quince siglos. El sistema de Galeno estaba basado en la presencia de espíritus naturales o 'pneumas' (aire que se encontraba en las venas), espíritus vitales (sangre mezclada con aire que se encontraban en las arterias) y espíritus animales (que se encontraban en el sistema nervioso) y recorrían todo el cuerpo proporcionándole funciones.

Figura 1. Esquema ilustrando el punto de vista de Galeno sobre el origen de los pneumas, para explicar las funciones de los órganos del cuerpo

El sistema de Galeno es el siguiente:

1. La comida digerida (quile) es llevada al hígado, donde se transforma en sangre impura imbuída con la primera forma del pneuma innato a todas las cosas, los espíritus naturales. Esta mezcla pasa a las venas para ser llevada fuera del hígado.

2. La sangre cargada con el pneuma natural pasa a la cámara derecha de corazón, donde las impurezas son exhaladas por los pulmones.

3. La parte purificada pasa al ventrículo izquierdo a través de poros invisibles en el septum interventricular del corazón.

4. Ahí la sangre es imbuída con mas pneuma, tomado por inhalación a través de los pulmones y el resultado es una sangre cargada con una forma superior de pneuma, llamada espíritus vitales.

5. Esta sangre, junto con los espíritus naturales asociados, pasa del corazón al cerebro por medio de las arterias y en particular, por las ramas arteriales finas de la rete mirabile en la base del cerebro. Ahí la sangre es refinada y cargada con la forma mas pura del pneuma, los espíritus animales.

6. Los espíritus animales pasan a través de la parte sólida del cerebro y los ventrículos para llegar a los nervios, que como son tubos huecos, los llevan hasta los músculos para producir su contracción y el movimiento.

Es importante notar que en el esquema de Galeno cada órgano tiene un papel fundamental, ya que el hígado transforma el quile en sangre impura y le imbuye la primera forma de pneuma, el pneuma natural; el corazón purifica todavía mas la sangre y le imbuye la segunda forma de pneuma, los espíritus vitales; finalmente, el cerebro pone la forma mas pura de pneuma, los espírits animales, que son los que llegan a los músculos para producir el movimiento.

Aunque el esquema tiene errores obvios, entre ellos que los nervios no son huecos y que no existen agujeros en el septum del corazón, integró en forma tan completa lo que se sabía sobre el cuerpo humano que fue aceptado durante los siguientes siglos como correcto.

En relación al movimiento, según Galeno (1997) antes de él sólo los anatomistas alejandrinos Marinus (I-II aC?) en sus veinte volumenes y Lycos en dos, habían examinado el sistema muscular, por lo que dedicó gran interés a ese tema y escribió dos tratados llamados Sobre el Movimiento de los Músculos. En su punto de vista, sólo los músculos esqueléticos debían ser considerados parte del sistema muscular, mientras las otras estructuras contráctiles, como el corazón, intestino, utero y vejiga, eran 'parecidas al músculo' y tenían la capacidad autónoma de moverse. Por su parte, los músculos esqueléticos consistían de fibras tendinosas y una substancia carnosa insensible, y sus movimientos dependían de los nervios que perforaban la porción carnosa. Así, la capacidad de contracción era inherente al músculo y se iniciaba por el pneuma physikon que llegaba desde el cerebro a través de los nervios.

Los antiguos griegos veían la salud del hombre en forma similar a sus conceptos de cosmología, sin relaciones directas con las características anatómicas del cuerpo. Así, durante 4,000 años se había supuesto que el mundo material estaba compuesto por cuatro elementos básicos, Tierra, Agua, Aire y Fuego, pero también se consideraba un quinto elemento invisible que permeaba todo el espacio y se conocía como la Materia Prima o Eter y era la substancia fundamental de los otros elementos. Por lo tanto, se consideraba que todo el mundo material, incluyendo la salud del hombre, giraba alrededor del balance entre esos cuatro elementos básicos y en esta concepción, el eter representaba el mundo de las fuerzas invisibles y espirituales en el hombre y el universo, por lo que generalmente se le omitía cuando se hablaba sobre la salud en un nivel físico.

Los griegos consideraban que cada uno de los cuatro elementos tenía dos cualidades y que cada cualidad compartía dos elementos, de manera que el calor y la sequedad estaban unidos al fuego, el aire era tibio y húmedo, el agua fría y húmeda, y la tierra fría y seca. Cada cualidad y cada elemento tenía asociada una serie de correspondencias que les proporcionaba una relación con las estructuras corporales, órganos, funciones, síntomas, eventos y un gran número de otros eventos médicos y cotidianos. Por ejemplo, entre estas correspondencias se encontraban las estaciones, de manera que el verano era tibio y seco y pertenecía al elemento fuego; el otoño era frío y seco y pertenecía al elemento tierra; el invierno era frío y húmedo y pertenecía al elemento agua y; la primavera era tibia y húmeda y pertenecía al elemento aire. Considerando las relaciones entre las correspondencias, el juego natural de fuerzas que se observaba proporcionaba un sistema de diagnóstico y curación que era simple, efectivo y holístico.

El concepto de los cuatro elementos y las cuatro cualidades eran usados para explicar las propiedades de la materia y las leyes naturales del universo. Se consideraba que este universo también consistía de fuerzas pareadas y opuestas, que debían ser mantenidas en equilibrio para la harmonía del cosmos y la salud en el microcosmos del hombre.

Las funciones fisiológicas del cuerpo eran vistas como sigue: el aire era tomado en cada inspiración y su parte vital, llamada 'pneuma', entraba a la sangre y circulaba con ella. Por otro lado, el 'thymos' era la energía vital esencial para la vida y derivaba del pneuma. El alimento y líquidos eran tomados por la boca y en el hígado se transformaban en 'humores' o esencias vitales, que también circulaban con la sangre.

Inicialmente los griegos imaginaban tres humores, sangre, flema y bilis, y sus conceptos tenían una gran semejanza con la Ayurveda, un sistema médico originado en la India. Sin embargo, para la época de Hipócrates ya habían ocurrido cambios en la tradición y el humor bilis había sido expandido en dos cualidades, bilis amarilla y bilis negra, para proporcionar las cuatro cualidades que correspondían a los cuatro elementos; los cuatro humores eran: sangre (aire, tibio y húmedo), flema (agua, fría y húmeda), bilis amarilla (fuego, tibia y seca) y bilis negra (tierra, fría y seca). Se consideraba que estos humores controlaban el metabolismo del cuerpo y por tanto la salud y la vida misma, de manera que cuando los humores estaban balanceados el cuerpo estaba saludable, mientras que un exceso, deficiencia o anormalidad de uno o mas de ellos producía la enfermedad; en esta forma la harmonía de todas estas partes era esencial para mantener la salud. Las perturbaciones de los humores podían ocurrir como resultado de dificutades internas o externas, como un clima anormal, falta de higiene personal, dieta pobre, falta de actividad física o un medio ambiente poco saludable.

La medicina hipocrática considera tres etapas de la enfermedad: 1) un cambio en las proporciones relativas de los humores producido por influencias internas o externas y la reacción del cuerpo generando fiebre; 2) la crisis resultante que producía el desorden de las funciones corporales, y ;3) la terminación debida a una descarga del exceso de humor o la muerte.

Generalmente durante la enfermedad se podían observar las emanaciones o humores del cuerpo (sangre, moco por la nariz, vómito, materia fecal anormal, orina, sudoración, etc.) y frequentemente la enfermedad desaparecía debido a la descarga de uno de los humores después que se alcanzaba la crisis.

Aunque la medicina galénica dominó el pensamiento médico durante toda la Edad Media, aún así se hicieron observaciones novedosas, aunque estas no parecieron afectar ese punto de vista. Por ejemplo, durante los 100 años siguientes se hicieron algunos avances en el estudio del cerebro, como la identificación de nervios sensoriales y motores y algunas regiones del cerebro mismo (Herófilo (335-280 aC); Erasístrato (304-250 aC)). Sin embargo, la fisiología del cuerpo humano y del cerebro no se apartó del punto de vista de Galeno, un esquema que fue aceptado hasta 1662, cuando Descartes publicó en su obra De Homine la primera hipótesis que tenía una gran relevancia sobre el sistema nervioso, ya que veía el cuerpo como una máquina y en un animal eso era todo, pero en el hombre el cuerpo estaba influída por un alma racional (l'ame raisonnable). Pensando bajo la influencia de la antigua idea galénica de los espíritus animales, los imaginó fluyendo desde su reservorio en el cerebro hasta los músculos a través de tubos huecos, los nervios, donde podían cambir su forma para permitir el funcionamiento de la máquina.

Para explicar su idea, Descartes hizo una analogía muy vivaz entre el cuerpo y las fuentes, que en su tiempo eran como una feria, con grutas, surtidores y jardines. Así, comparó el flujo de los espíritus animales desde el cerebro con el flujo del agua desde el reservorio de las fuentes y que bajaba con fuerza suficiente para operar las máquinas.

"Los espíritus animales semejan un fluído muy sutil o mas bien, una flama vívida y muy pura, contínuamente generados en el corazón y ascienden al cerebro como a una especie de almacén. De aquí pasan a los nervios y son distribuídos a los músculos produciendo, de acuerdo a su cantidad, la contracción o la relajación."

"En la misma proporción en que los espíritus animales entran a las cavidades del cerebro, pasan por los poros de esta substancia y de estos poros a los nervios, donde según entran... en este o en aquel nervio, tienen el poder de cambiar la forma de los músculos... y de esta manera hacer que las extremidades se muevan. Como se puede ver en las grutas y fuentes de nuestros jardines, la fuerza con la que sale el agua de sus reservorios es suficiente para poner en movimiento varias máquinas, e incluso hacerlas tocar varios instrumentos o pronunciar palabras, según la disposición variable de los tubos que conducen el agua. De hecho, los nervios de la máquina pueden muy bien ser comparados con los tubos de estos juegos de agua; sus músculos y tendones con los varios mecanismos y resortes que parecen mover estas máquinas; sus espíritus animales con el agua que los empuja, de los que el corazón es la fuente; mientras que las cavidades del cerebro son el reservorio central. Mas aún, el respirar y otros actos parecidos que son tan naturales y usuales al cuerpo o la máquina y que dependen del flujo de los espíritus, son como el movimiento del reloj o de un molino, que puede seguir funcionando debido al flujo ordinario del agua."

Descartes decía que el alma racional, con sede en el cerebro humano, es como el ingeniero de las fuentes, "quien tiene que estar en esa parte del reservorio con la que todos los tubos están conectados, para cuando desee acelerar, decelerar o alterar en cualquier forma" las máquinas. En la misma descripción discute como las infuencias externas afectan la maquinaria de las fuentes, independientemente de los controles internos y este pasaje es considerado actualmente como la primera conceptualización de las funciones reflejas. Descartes especula que en el cuerpo humano habría innumerables mecanismos disparadores que estarían siendo constantemente activados por los eventos del ambiente.

La comparación de Descartes de las funciones musculares con las máquinas activadas por agua, parecen proporcionar una hipótesis mecánica mas completa de los "efectores motores" que sus explicaciones sobre lo que inicia el mecanismo. Reconoció la necesidad de algún mecanismo central que dirigiera el flujo desde el cerebro hasta los varios canales de salida que llegan a los diferentes grupos musculares, como sería necesario para alterar los movimientos y en forma curiosa, adscribió esa función a la glándula pineal (que postuló contenía un "alma racional").

Algunas suposiciones de Descartes se colapsaron rápidamente bajo el impacto de demostraciones experimentales simples. Así, Giovanni Borelli, un investigador italiano trabajando en Florencia bajo la protección de los Médici, sumergió una rana viva en agua, cortó los músculos y la ausencia de burbujas escapando estableció que los "espíritus" involucrados en la contracción muscular no podían ser gaseosos. La hipótesis alternativa de Borelli en relación a la contracción muscular, mostró la influencia de las nuevas observaciones hechas por los químicos de su época (Borelli, 1680-1681).

"Es evidente que la substancia, o la influencia, que los nervios trasmiten no es por si misma suficiente para llevar a cabo el hinchamiento. Por lo tanto, es necesario que algo mas se añada, algo que se encuentre en los músculos mismos; o que en los músculos haya una disposición adecuada de material, de tal manera que a la llegada de la influencia trasmitida por los nervios tenga lugar algo como una fermentación o una ebullición, debido a la cual se produce la hinchazón del músculo."

"[La posibilidad de tal acción]... es hecha mas clara por los innumerables experimentos que se hacen contínuamente en las elaboraciones químicas, como cuando los espíritus del vitriolo se colocan sobre el aceite de tártaro; de hecho, todos los espíritus ácidos, cuando se mezclan con sales fijas, hierven bruscamente en una fermentación. Por lo tanto, de una manera similar podemos suponer que en el músculo tiene lugar una mezcla de la cual resulta la fermentación brusca... con lo que las porosidades del músculo se llenan y crecen, produciendo la turgencia y la hinchazón..."

Por otro lado William Croone, un fundador de la Royal Society of Scientists, concibió la idea de 'espíritus' activadores que eran como un 'jugo' nervioso que interactuaba con la sangre dentro de los músculos (Croone, 1664). Es claro que esta hipótesis estaba mas cercana a la concepción actual de las relaciones nervio-músculo, pero aún retenía la idea de que los músculos estimulados se inflaban como globos.

El final de las ideas de los 'globeros' sobre las actividades nerviosas llegó cuando en el siglo XVIII, Jan Swammerdam hizo una serie de elegantes experimentos sobre este punto y demostró que cuando los músculos se contraen no se inflan debido a la entrada de líquidos desde el nervio y el siguiente párrafo es una traducción del inglés de los trabajos de Zwammerdam publicados en 1758 por Thomas Floyd. Se sabe que en el periodo de 1661 a 1665, mientras era estudiante en Leyden, Swammerdam llevó a cabo sus experimentos sobre la excitación de los nervios motores y la contracción de los músculos de la rana.

"Otro experimento delicado y útil puede hacerse si uno de los grandes músculos de la pata de la rana se separa y, junto con su nervio adherido, se prepara de manera que no quede lastimado. [Si uno] irrita el nervio con unas tijeras o cualquier otro instrumento, el músculo recobra su movimiento anterior, que había perdido. Se verá que se contrae inmediatamente..."

Swammerdam puso un músculo aislado de rana en una vasija llena de agua, con el nervio apoyado en alambres que salían de la vasija a través de un agujero. Cuando el nervio era 'irritado' y el músculo se contraía, observó que el cambio en el nivel de agua era "...tan insignificante que escasamente podía percibirse..." (Swammerdam, 1758).

Unos pocos años después, el fisiológo Francis Glisson hizo un experimento muy similar en la Universidad de Cambridge. Glisson hacía que "un hombre fuerte y pendenciero pusiera todo el brazo desnudo en la apertura de... un tubo... [sellado] de manera que el agua no escapara." Glisson observó que cuando el hombre contraía los músculos del brazo el nivel del agua en el tubo disminuía, en vez de elevarse como se hubiera esperado si el volumen total del músculo estuviera aumentando. "De esto es claro que cuando los músculos se tensan o contraen, en ese momento no están inflados o hinchados, sino por el contrario, flácidos y disminuídos en volúmen." (Glisson, 1677)

Unos pocos años antes de la publicación de Descartes, en un intento por determinar donde entraban los estímulos sensoriales que eran 'reflejados' hacia afuera, Thomas Willis, un médico de Londres, empezó a investigar la anatomía del cerebro. Aunque sus especulaciones sobre los sitios anatómicos de la reflexión, la memoria y la fantasía, tuvieron poco impacto científico duradero, sus investigaciones contribuyeron información importante sobre la irrigación sanguínea del cerebro y de hecho, el anillo de vasos sanguíneos que describió en la base del cerebro lleva su nombre (el cículo de Willis) y es aún importante en la anatomía del cerebro (Willis, 1664).

En 1763 Whytt demostró su avanzado conocimiento sobre los reflejos cuando describió un fenómeno importante, actualmente llamado 'reflejo al estiramiento', que escaparía a la atención de futuros investigadores hasta los 1920s. Cuando el músculo es estirado inicia una señal refleja que lleva a la contracción del mismo músculo y sin los reflejos al estiramiento, los músculos, al no ofrecer ninguna resistencia, se volverían flácidos. Este reflejo crucial (nos permite mantener el balance) fue reconocido y descrito brevemente por Whytt como sigue:

"Whatever stretches the fibres of any muscle so far as to exend them beyond their usual length excites them into contraction about in the same manner, as if they had been irritated by any sharp instrument, or acrid liquor. The motion of stretching the fibres will be greater or less, as the muscle is more or less stretched, unless it be so extended as quite to lose its tone and become paralytic."

En 1766, poco después de la muerte de Whytt, un brillante anatomista vienés, Jiri (Georgius) Prochaska, trató de localizar las vías de los reflejos en el sistema nervioso central y describió el sensorium commune, una región que veía sin relación al 'alma' que Descartes había postulado. Prochaska decía que el sensorium commune es el lugar en el que los nervios de la sensación se unen y comunican con los nervios del movimiento y está localizado en todo el sistema nervioso central "... tan disperso como el origen de los nervios". (Prochaska, 1784).

El anatomista explicaba que en ese lugar se reciben las impresiones y se transforman en acciones, pero no lo colocó en la parte principal, superior, del cerebro, sino que sospechó que estaba en las partes inferiores del cerebro y en la médula espinal. Decía que esto era evidente en un animal decapitado, debido a que las relaciones entre los sentidos y los movimientos continúan a pesar de la pérdida del cerebro. Prochaska decía que en cualquier lugar que estuviera localizado, el sensorium commune era esencial para nuestra conservación, ya que transformaba las impresiones sensoriales en acciones motoras que permitían que uno evitara las lesiones. Mas aún, cuando los sentidos recibían impresiones de elementos benéficos, el sensorium commune producía acciones para aumentar y continuar esos beneficios. Ilustraba este proceso con descripciones de lo que fue posteriormente definido como acciones reflejas.

"Ciertamente muchos ejemplos demuestran esta ley general de las reflexiones sobre el sensorium commune, del cual será suficiente ennumerar unos cuantos. La irritación de las membranas internas de la nariz excita el estornudo, porque la impresión hecha por la irritación de los nervios olfatorios es llevada por ellos hasta el sensorium commune; ahí es reflejada de acuerdo a cierta ley, sobre nervios motores que van a los músculos apropiados de la respiración y, a través de estos, produce una espiración violenta a través de la nariz, en la cual, debido al aire que pasa con fuerza, la irritación es eliminada. Así sucede cuando cualquier irritación es producida en la tráquea por un pedazo de pan o una gota de líquido, esta irritación, llevada al sensorium commune y de ahí reflejada sobre los nervios adecuados del movimiento respiratorio, produce una toz fuerte, el remedio mas adecuado para expeler el irritante... Si un amigo acerca su dedo a nuestro ojo, aunque estemos seguros que no nos hará daño, la impresión llevada por el nervio óptico al sensorium commune, es reflejada en este sensorium sobre los nervios apropiados del movimiento de los párpados, de tal manera que los párpados son cerrados involuntariamente para evitar el contacto con los dedos. Estos e innumerables otros ejemplos pueden ser aducidos, que demuestran como la reflexión de las impresiones sensoriales sobre los nervios motores por el sensorium commune ayuda a la preservación de nuestro cuerpo."

Es importante indicar que Prochaska llamó la atención sobre un tipo de comportamiento que no era explicado por las ideas prevalecientes sobre los reflejos, ya que notó que algunas veces las contracciones musculares eran producidas sin ninguna conciencia de ellas y aún sin la presencia del cerebro. Uno de sus ejemplos era el "movimiento convulsivo de los pacientes epilépticos", en los cuales los músculos se contraen aparentemente en forma espontánea, sin entradas sensoriales externas reconocibles. Esto llevó a la pregunta de si esas acciones podían ser reflejos y si era así, ¿qué disparaba la actividad muscular? En relación a la supuesta necesidad del cerebro, Prochaska dice:

"... todos esos movimientos que permanecen por un tiempo en el cuerpo de un hombre decapitado o de otro animal, que son excitados pellizcando el cuerpo, pero especialmente la médula espinal, y que ciertamente ocurren sin la conciencia... todas esas acciones se inician por la organización y las leyes físicas del sensorium commune y, por lo tanto, son espontáneas y automáticas." (Prochaska, 1784).

Al hacer notar esas aparentes excepciones al mecanismo ordinario de los reflejos, Prochaska empezaba a analizar los problemas que todavía originan preguntas que no son completamente resueltas, como, ¿exactamente qué mecanismo dispara la actividad espontánea en un circuito nervioso particular?, ¿cuáles son las ventajas selectivas que produce la evolución de los comportamientos espontáneos en algunas situaciones, en contraste con las reacciones guiadas sensorialmente?

La idea de los espíritus o pneumas que llegaban a los músculos por medio de los nervios huecos se mantuvo hasta el siglo XVII, cuando, para probarlo, Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) hizo el experimento obvio, tomó un animal y bajo el agua cortó un miembro, mostrando que de la herida no salían burbujas de aire. Aunque este resultado acabó con la idea de que lo que circulaba por los nervios huecos era aire, algo tenía que pasar a lo largo del nervio para llegar al músculo y otra proposición sobre lo que era 'eso' provino nada menos que de Isaac Newton (1642-1727). Este también supuso que los nervios eran huecos, pero indicó que el fenómeno que pasaba al músculo era una vibración de los espíritus contenidos en el nervio. Esta proposición tampoco tuvo mucho eco y pronto fue abandonada.

Todavía en el siglo XVII el médico inglés Francis Glisson (1597-1677) desarrolló la idea de una propiedad vital general llamada 'irritabilidad', derivada del concepto de 'irritatio' o 'stimulatio' encontrado en Galeno. Glisson dijo que la fibra muscular era capaz de percibir el estímulo sin tener conciencia de ello (naturalis perceptio) y como consecuencia, tendía hacia la acción (appetitus) y la contracción (motus).

Esas ideas influyeron a Hermann Boerhaave (1668-1738), un famoso médico que auspició la introducción a la medicina de los nuevos conocimientos en física, química, anatomía y fisiología. Boerhaave también consideró que las fibras nerviosas eran huecas para permitir el flujo de un líquido sutil o espíritu que provenía del cerebro, el que creyó una glándula. A su vez, las fibras musculares eran extensiones de los nervios y la contracción ocurría cuando el fluído nervioso era impulsado dentro de las fibras musculares mismas.

Uno de los estudiantes de Boerhaave, Albretch von Haller (1708-1777) intentó distinguir entre las partes sensibles y las irritables (contráctiles) de los organismos haciendo algunas investigaciones. Basado en numerosos experimentos en animales, en 1752 publicó una monografía donde concluyó que solamente algunas partes del cuerpo mostraban 'sensibilidad' y por tanto reaccionaban al dolor, mientras otras estructuras no tenían sensibilidad obvia y respondían a la estimulación con contracciones. Estas últimas también respondían a agentes mecánicos, químicos y eléctricos debido a su capacidad de 'irritabilidad' y entre ellas se encontraba el corazón, músculos esqueléticos y músculos lisos del útero, vejiga e intestino. Desde el punto de vista de Haller las fibras musculares mostraban irritabilidad, mientras los nervios tenían sensibilidad, siendo ambas propiedades vitales específicas.

Ya para entonces llegamos al año 1840, cuando Luigi Galvani (1737-1798) descubrió la llamada 'electricidad animal' y después del trabajo de investigadores como Carlo Matteucci (1811-1868) y Emil Du Bois Reymond (1818-1896), quedó claro que es la base de la señal que trasmiten los nervios, demostrando finalmente que los espíritus animales de Galeno eran de naturaleza eléctrica. Esto, sin embargo, no resolvió el problema de la trasmisión nervio-músculo, lo que finalmente fue elucidado a mediados de los 1900s. Actualmente sabemos que los nervios no están huecos, que la señal que trasmiten es de tipo eléctrico, que la trasmisión de esta señal a los músculos es química y que después de regenerar la señal eléctrica, el músculo se contrae usando sus propias estructuras contráctiles.

Aunque todos esos descubrimientos nos han llevado a conocer como es la señal que trasmiten los nervios y como estos la llevan al músculo, no nos dan información acerca de dónde y cómo se inicia esa señal. Ahora sabemos que se inicia en el cerebro, pero esto fue aprendido a lo largo de muchos años, durante los cuales los investigadores obtuvieron datos que fueron haciéndose mas y mas precisos conforme se hacían mas experimentos.

El proceso se inició también en la antigüedad, cuando aún no se sabía que el cerebro es el órgano que regula los otros órganos y también el que determina nuestras acciones y pensamientos. Un ejemplo de esto es que cuando los antigüos egipcios momificaban algunos de sus muertos por un proceso muy elaborado, sacaban los órganos internos y los guardaban en jarras, pero sacaban el cerebro en pedazos que no guardaban, indicando con esto que no le asignaban ninguna función importante. Esa idea se mantuvo incluso durante la época griega antigua, cuando se debatió el órgano donde se encontraba la sede de los sentimientos, con Aristóteles (384-322 aC) a favor del corazón y Pitágoras (580-489 aC) a favor del cerebro, pero sin ningún dato experimental para apoyar cualquier preferencia.

La discusión continuó a lo largo de los siglos y la experimentación sobre el cerebro tuvo que esperar hasta los 1800s, cuando el médico inglés Francis Gall (1758-1828) propuso la doctrina de la Frenología que, aunque en boga por unos años, finalmente fue eliminada por errónea. Sin embargo, esa proposición tuvo el mérito de despertar la atención sobre el cerebro e iniciar una serie de estudios sobre su papel en el comportamiento motor. Estos estudios llevaron a hacer estimulaciones de la corteza cerebral, pero como en algunos casos se obtenían movimientos de las extremidades que no eran consistentes, su papel en el control del movimiento se mantuvo en duda.

Todavía en los 1800s los médicos alemanes Gustav Fritsch (1838-1927) y Eduard Hitzig (1839-1907) estimularon la corteza cerebral con corriente eléctrica y descubrieron un área en la región posterior del lóbulo frontal que tenía un umbral bajo para la producción de movimientos de las extremidades, mientras otras regiones ligeramente adelante tenían umbrales un poco mas altos. Actualmente esas regiones se conocen como áreas motoras primaria (M1) y suplementaria (AMS) respectivamente.

Estudios posteriores llevados a cabo por Sherrington (1947), que estaban básicamente dedicados a estudiar los reflejos, ilustraron mejor las áreas motoras del cerebro y las vías que bajan por la médula espinal para alcanzar las motoneuronas medulares y finalmente los músculos adecuados para producir el movimiento.

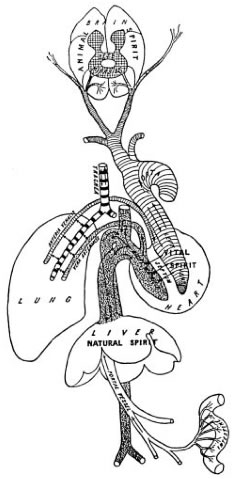

Esos estudios sobre las áreas motoras de la corteza cerebral quedaron como los mas sofisticados durante principios del siglo XX, hasta que el neurocirujano canadiense Wilder Penfield (1891-1976) trabajó con pacientes epilépticos a los que quería extirpar la región cerebral con el foco. Para esto hizo estudios detallados del área motora primaria y con los resultados construyó el llamado 'homúnculo motor', que ya sea en 2-D o en 3-D, es una figura prominente en los libros de texto de fisiología humana.

|

|

|---|---|

| Figura 2. Homúnculos motor y sensorial en 2-D | Figura 3. Homúnculo motor en 3-D |

El descubrimiento de las áreas cerebrales donde se originan los movimientos no terminaron ahí y mas recientemente se han descubierto otras áreas, denominadas área motora secundaria, área motora suplementaria y área motora pre-suplementaria, que también participan en planear el movimiento en su origen. Así, actualmente parece que el esquema completo del movimiento es el siguiente: 1) las áreas motoras pre- y suplementaria recaban información de los ganglios basales y el cerebelo sobre la posición en que se encuentra el cuerpo y sus diferentes partes y si se necesita acomodar el centro de gravedad para hacer el movimiento deseado; 2) en la corteza motora accesoria se hacen varios planes del movimiento, tomando en cuenta las características del objeto que se quiere alcanzar y los movimientos necesarios para hacerlo; 3) estos planes son mandados al cerebelo, que escoge el mas adecuado a las condiciones del cuerpo y del objeto y; 4) el plan escogido es mandado a la corteza motora primaria, donde se activan las motoneuronas superiores que mandan las señales a las motoneuronas de la médula espinal por dos vías, llamadas piramidal y extra-piramidal, para activar los músculos adecuados.

La vía directa del área motora primaria del cerebro a las motoneuronas de la médula espinal se inicia aproximadamente en el 15% de las grandes motoneuronas, llamadas de Betz (por Vladimir Alekseyevich Betz (1834-1894) quien las describió por primera vez) y que se encuentran en la capa 4 del área motora.

Sin embargo, esta no la única vía por la que descienden las señales motoras y también hay otra, llamada vía motora extrapiramidal, que toma un camino mas tortuoso, pasando por los ganglios basales y el cerebelo, para llegar también a las motoneuronas de la médula espinal.

Otras regiones también han mostrado tener un papel en la secuencia de eventos requeridos para producir movimientos voluntarios. Esto se ha obtenido por medio de estudios que han sido posibles gracias al adelanto en la producción de matrices con múltiples electrodos y que pueden ser insertados en forma crónica en la corteza cerebral de monos despiertos y entrenados para mover los brazos y las manos en varias direcciones. Por supuesto, también han sido necesarios otros grandes avances técnicos, como las grandes computadoras que permiten analizar las enormes cantidades de datos recogidos a grandes velocidades.

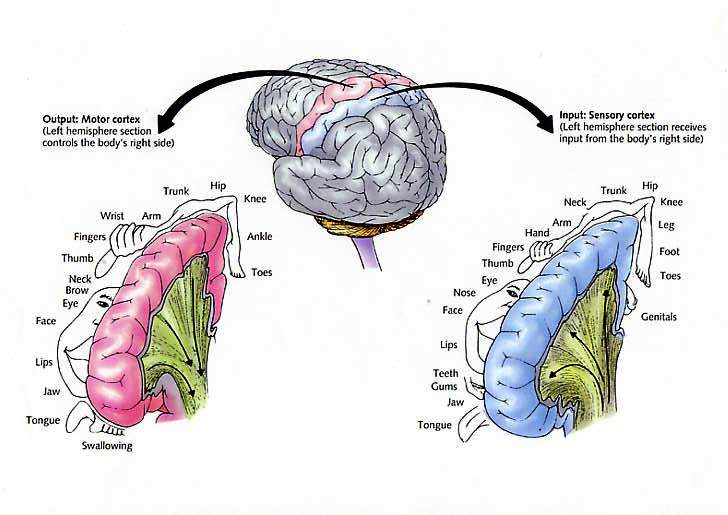

Ya desde principios del siglo XX se habían hecho registros con microelectrodos de las motoneuronas en las áreas motoras de la corteza y aunque estos mostraban sólo la actividad de neuronas individuales, permitieron localizar aquellas involucradas en el movimiento y estudiar sus características (John C. Eccles, 1903-1997). Sin embargo, el avance moderno mas importante ocurrió en 1986, cuando en vez de registrar neuronas individuales, Apostolos Georgopoulos y su grupo registraron simultáneamente muchas de ellas durante movimientos dirigidos hechos por monos entrenados. Durante esos movimientos las motoneuronas individuales mostraban diferentes patrones de activación, pero usando esa actividad para construir vectores individuales y sumándolos, se pudo obtener un vector, llamado de población, que apuntaba en la dirección del movimiento (Figura 4). Una característica notable de ese vector es que puede ser construído con la actividad de las motoneuronas unos 100 mseg antes del movimiento mismo, por lo que claramente indica una actividad preparatoria. Datos mas recientes parecen indicar que el vector no sólo indica la dirección del movimiento, sino que su longitud está relacionada con la velocidad de ese movimiento.

Figura 4. Vector de población (Georgopoulos et al., 1982)

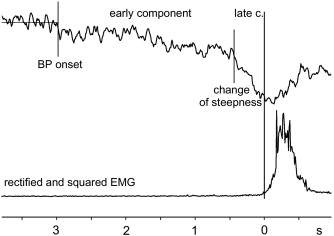

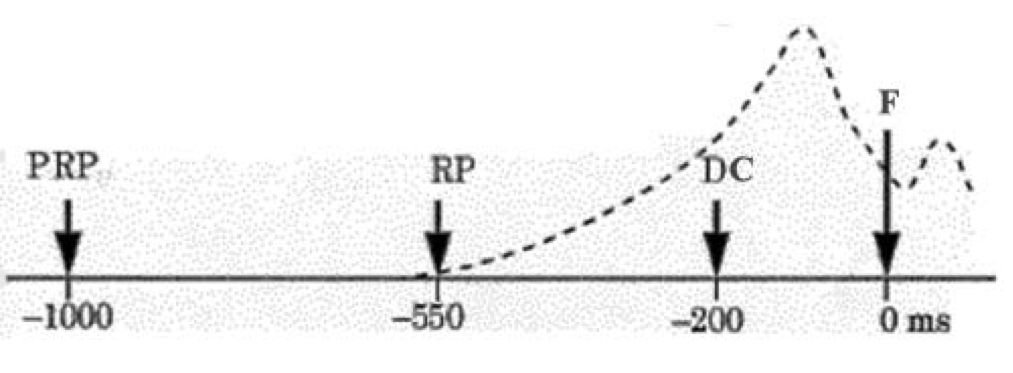

Registros semejantes hechos con múltiples electrodos en otras regiones motoras de la corteza cerebral han permitido detectar otros eventos relacionados con el movimiento y entre los que se encuentran: 1) el 'vector de anticipación' que parece preceder varios tipos de actividad, tanto mental como física'; 2) el Berensinshaftpotential, con varios componentes que preceden al movimiento por hasta 800 mseg y, finalmente; 3) el potencial registrado por Libet, que ha sido discutido ampliamente por su aparente relación con una de las que han sido tomadas como características del ser humano, el llamado 'libre albedrío'. Describiremos este último por ser el que mas controversia ha despertado.

|

|

|

|---|---|---|

Figura 5. A. Variación contingente negativa (vector de anticipación; Walter et al., 1964). B. Bereinschaftpotential (Kornhuber y Deecke, 1964). C. Potencial subconciente (Libet et al, 1983); PRP indica cuando el sujeto menciona haber empezado a preparar el movimiento de la muñeca; RP el momento del registro del "readiness potential"; DC cuando el sujeto hace la decisión conciente de mover la muñeca y F el momento de la flexión de la muñeca .

En 1989, Benjamin Libet (1916-2007), un psicólogo en la UCLA, estudió la actividad cerebral de seres humanos durante movimientos voluntarios. Para esto, colocó frente a una mesa un sujeto al que puso los electrodos en el cráneo que permiten registrar el EEG y en la mesa un botón; frente a él había un osciloscopio modificado que mostraba un punto moviéndose alrededor de una pantalla circular. Entonces, para calibrar sus aparatos, pedía al sujeto que hicieran un movimiento de la muñeca, confirmando con esto que todos ellos funcionaban perfectamente.

Para el experimento mismo, pidió al sujeto ver el punto que se movía en círculo alrededor de la pantalla del osciloscopio y cuando quisiera apretara el botón en la mesa, pero fijándose donde estaba el punto en el momento en que había decidido apretar el botón. Lo notable de este experimento es que el registro del EEG mostraba cambios en el potencial cerebral hasta 2-4 segundos antes que el sujeto indicara la posición del punto en el osciloscopio; esto es, antes que estuviera conciente de que quería apretar el botón en la mesa. Esto es, el experimento parece indicar que el movimiento 'voluntario' del sujeto es precedido por cambios eléctricos en las neuronas del cerebro, que en forma 'inconciente' prepara no sólo el movimiento mismo, sino la decisión de hacerlo.

Como es de esperar, el experimento de Libet ha sido analizado y criticado duramente, ya que los resultados llegan al corazón de la propiedad en la que se basa nuestra concepción de humanos capaces de actuar con 'libre albedrío' y varias religiones. Esta idea del libre albedrío se originó en las filosofías de los griegos de la antiguedad, Platón (429-347 aC) y Aristóteles (384-322 aC), y fue reanalizada en varias épocas, particularmente por Descartes, Hobbs, Kant y otros, quienes la hicieron el tema central de las características humanas. Así, no es sorpresa que el experimento de Libet sea analizado y criticado, aunque otros lo han repetido y obtenido el mismo resultado. Por lo tanto, estos resultados nos llevan a la conclusión de que actualmente no es claro que queremos decir con 'movimientos voluntarios' y nos pregutamos, ¿lo serán?

Betz, W. 1874. Anatomischer Nachweis zweier Gehirncentra. Centralblatt für die medizinischen Wissenschaftten. 12: 578-580, 595-599.

Brazier, M.A. 1959. The historical development of neurophysiology. In: Handbook of Physiology. Field et al., Eds. Chp. 1. Section 1. Neurophysiology. Amer. Physiol. Soc., Washington, D.C.

Descartes, R. 1662. De homine figuris et latinitate donatus a Florentio Schuyl. Francis Moynard and Peter Leff, Leyden.

Galen. 1997. Selected works. A New translation by P.N. Singer. Oxford World's Classics. Oxford University Press.

Georgopoulos, A. P., Kalaska, J. F., Caminiti, R. and Massey, J. T. (1982) On the relations between the direction of two-dimensional arm movements and cell discharge in primate motor cortex. 2, 1527-1537.

Glisson, F. 1667. Tractatus de ventriculo et intestinis. Brome, London.

Prochaska, J. 1784. Adnotationum academicarum. Fasciculus tertius. Gerle, Prague.

Kornhuber, H.H., and L. Deecke. 1964. Hirnpotentialänderungen beim Menschen vor und nach Willkurbewegungen, dargestellt mit Magnetband-Speicherung und Ruckwartsanalyse. Pflügers Arch. 281: 52.

Libet, B., C.A., Gleason, E.W. Wright, and D.K. Pearl. 1983. Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readines-potential). The unconscious initiation of a freely vountary act. Brain 106: 623-642.

Sherrington, C.S. 1947. The Integrative Actions of the Nervous System. Yale University Press, New Haven.

Walter, W.G., R. Cooper, V.J. Aldridge, W.C. McCallum, and A.L. Winter. 1964. Contingent negative variation: an electric sign of sensorimotor association and expectancy in the human brain. Nature 203(4943): 380-384.

Willis, T. 1664. Cerebri anatome. Martin and Allestry, London.